#2 初舞台(マンハント)

4 行動派ミステリィの作法

5 アーヴィング・シュールマン作『アムボイ街の野郎ども』

ーー非行少年犯罪小説を巡って

*

フランクは、かどを曲ったところで口笛をやめた。アムボイ・ストリート。不潔で、ゴミ溜めのような一角。薄汚れた暗褐色の建物と、悪疫と不安の墓石と、貧困に根ざすうっせきした暴力とが、道の両側にひしめき合い、上空にわずかな空間をのぞかせるだけで、すべての陽光をさえぎって立ちはだかっている。陽の光が、アムボイ・ストリートにさしこむことはなかった。路上には、赤く錆びた鉄の柵の前に、つぶれてひしゃげたゴミ入れのカンがよりかかり、なげすてられた紙袋がうず高く山積みになっている。(第二章より)

▶︎戦前派と戦後派

大都会の貧民街を描写した小説なら、かならずおめにかかるシーンです。

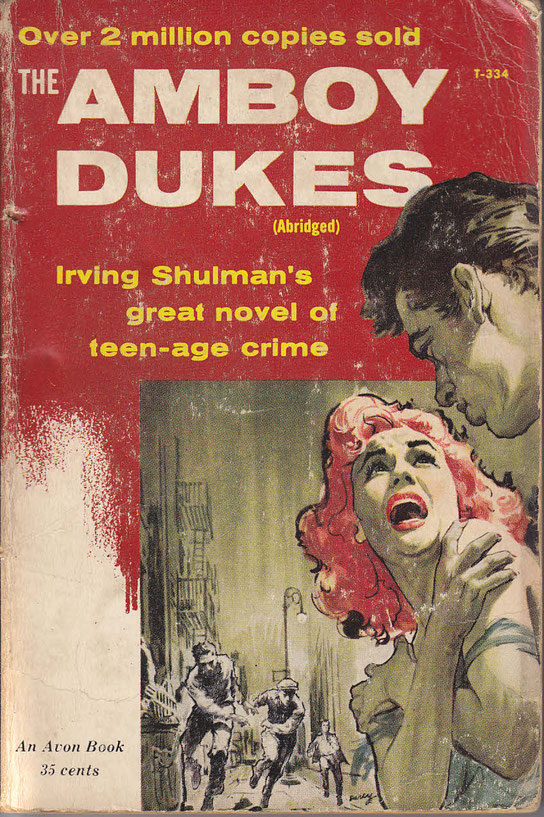

1964年(*1)に発表され、社会に多くの問題と反響をまきおこし、裁判ざた(カコミ記事参照)にまでなった、非行少年ものの犯罪小説のはしりとでもいうべき『アムボイ街の野郎ども』。この作品の舞台も、ニュー・ヨーク(*2)の貧民街、アムボイ・ストリートにおかれています。

ジョイムズ(編注・ジェイムズ)・T・ファレル(註1)や、ネルソン・オルグレン(註2)らのいわゆるシカゴ派と呼ばれる戦前の作家が好んでとりあげ、W・B(*3)の映画で若かりしころのボガートやホールデンが暴れまわったのは、シカゴのデッド・エンドといわれる社会のふきだまりでした。

その舞台が、シカゴを離れてニュー・ヨークへ移行したというだけでなく、第二次大戦前の非行少年ものと、戦後のそれには本質的な差異がみられます。その差異は、せんじつめれば社会機構の変化ということでしょう。

ファレルやオルグレンがすぐれた作家であったということと同時に、彼らには文学者として、作品の中に自己を映し、登場人物に個有な個性を与え、自由に成長させ、育成してゆく自由が許されていました。

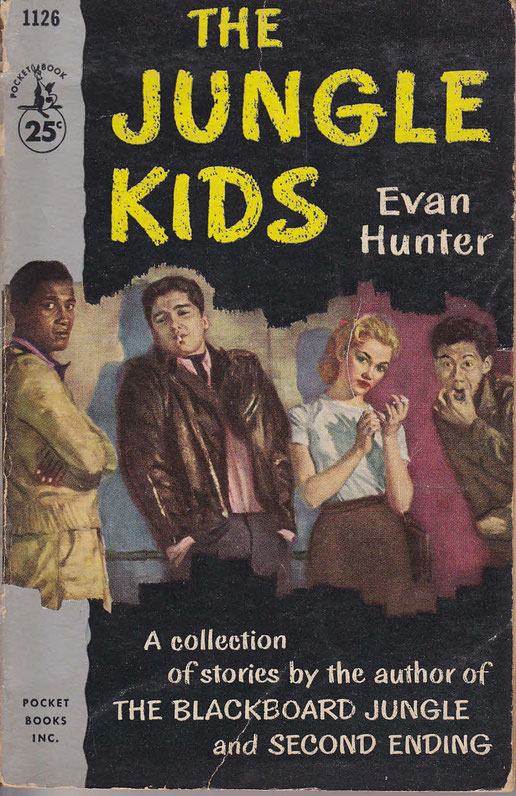

このジャンルをあつかった戦後の作家のうちから三人をあげろと問われれば、私はためらうことなくアーヴィング・シュールマン、ハル・エルスン(註3)、エヴァン・ハンター(註4)の名をあげます。

三人三様にこの問題にとりくみ、やがては転向をはかったとはいっても、この戦後の三作家には、当初、文学者としてより社会改善家としての使命が課せられていました。登場する若ものたちも、創造上の独特な個性をもった人間というより、第二次大戦後の混乱したアメリカ社会が生んだモブスター(*4)のたんなる一員という性格が与えられました。

フィクションとしてはあまりになまなましすぎ、創造上の人物としてはあまりに現実的でありすぎる。たんなる小説としてあつかうにはあまりにも現実の社会と密接なつながりをもっていた。そういうことが、とりあつかい方にも話法・技法上にも当然あらわれてきたところに、戦前と戦後の非行少年ものの犯罪小説の根本的な差異があるといってよいでしょう。

▶︎タフな野郎ども

この小説には、とりたてて述べるような筋はありません。いくつかのショッキングなエピソードをつなぎあわせながら、少年たちの生態がくりひろげられてゆくだけです。どこにでもある話です。物語は1944年にはじまり、主人公である16歳の高校生フランク・アボットの死で終わります。

スタッズ・ロニガンやダニィ・オニール(註5)、あるいはD・H・クラーク(註6)のルイ・ベレッテイ(*5)、ウィラード・モトレイ(注(*10)7)のニック・ロマノのような強烈な印象を与える人間でもなく、どこにでもいる若ものです。

フランクと妹のアリスを置いて、両親は生活のために軍需工場へ働きにでています。食事をともにすることもなく、両親との会話も一片のメモ用紙でとりかわされるだけといったしまつです。

十六歳になったフランクは、当然のように夢みていたアムボイ・デューク団の一員となり、ギャング団のマークの入ったシャツをつけ、手製のジップ・ガンを身につけるようになります。

日課のように、授業をさぼり、マリワナ煙草を吸い、他のギャング団と喧嘩をし、売笑婦を相手にしたり、女の子を誘ったりしています。なぜこのようなグループに入るのか? そのことは、H・エルスンも『Duke』の序文に書いています。(次頁のカコミ記事参照)(編注・サイトでは囲み記事は最後にまとめてあります)

*

少年たちの顔と服は、みな一様で、その荒々しさは若さのためばかりではなかった。

細いのや太ったの、背の高いのや低いもの、いずれもからだは強靱で、細い眼には狂暴な色が光り、薄い唇には烈しいものがみられた。右手には、闘争用の紋章のはいったカメオの指輪をはめている。用心深い、緊張しきったものごし。たえず煙草をふかし、強奪・喧嘩を始めるキッカケをうかがいながら、ひっきりなしに路上に唾をとばしている。(第一章より)

団員になりたてのフランクは、強がってはみせてもなかなか彼らのルールになじめません。社会のルールは無視しても、守らねばならない仲間だけのきまり。そのきまりに従うこと、縛られることにやがてはフランクも馴れ、一種のやすらぎを感じてゆくのです。

自分たちの作ったルールを至上のもの、ただひとつの頼れるものと考えているのです。

*

映画館のなかで、フランクとケニイは、二人の女子高校生を相手に三時間以上もペッティングにふけっていた。はじめフランクは、一方の子を相手にネッキングをしていたが、飽きたのか、ケニイのほうの子ととりかえっこした。こっちの子のほうが上物だった。最初の子のようにねっちりしたキスもしなかったし、どこか清潔な感じがした。

「いつかまた会えるかい?」

「ダンスにでもね」

「そいつはいい」フランクは、彼女のブラウスに手をさしいれた。彼女はからだをずらした。

「上からだけにして」と彼の耳もとで囁いた。「映画館のなかで、わたし、とりみだしたくないのよ」

彼女は乳房の上に彼の手をおしつけて握った。

「でてからなら、どこにでもついてくわ」(第二章より)

シュールマンが既成の枠をやぶってだいたんに描写したのは、少年たちのセックスであり、ヴァイオレンスでした。そのあつかい方がリアルで、鋭ければ鋭どい(*6)ほど、人々はその描写を表面的に批難したり、怖れたりしました。

次に御紹介するシーンは、この作品のなかで、ある意味ではもっとも残酷でショッキングなものです。

*

「連中がひろってきたスケだ。三十ぐらいかな。商売女さ」

「俺は、あんまりやる気がしねえな」フランクが言った。

「そう悪くもねえさ。お値段は、一回一ドルという約束だ」

台所からでてきたケニイに、フランクは尋ねた。

「どうだった? 味は」

「まあまあだね」

「一ドルの価値はあったかい?」

「そいつは、手前の感じ方しだいさ」

「どうだ。みんな」クレイジイが提案した。「みんなすんだら、女から金をまきあげようじゃねえか」

一同はうなずいた。

ドアをあけてクラブ・ルームに入ってきた女は、まぶしいのか眼をしばたたいた。三十というより四十に近い年にみえる。染めた赤髪のつけ根が黒い。彼女の顔は、まるく、強情そうで、どこか間がぬけており、酒と麻薬にうちひしがれ、淫売屋の主人に殴られたのか、みにくいあざがのこっている。剃った眉毛の上に眉墨で細い線が引かれている。からだは、くちはてようとし、病いの匂いがただよっている。

女は、少年たちをみまわし、むりに作り笑いを浮かべてみせた。

「どう? みんな、楽しかった?」

「まあまあね」とケニイ。

彼女はスカートをたくしあげ、粘っこいのどの奥から声をしぼりだした。

「みんなを喜ばすのはむずかしいもんね」

「それでだ」とクレイジイ。「気にいらない品物には金を払うことはねえって決まったんでね。返してもらおうか」

「いやよ、帰して!」

「金を返せばな」クレイジイは女の前にたちはだかった。彼は、女の下腹を脚で蹴った。女は部屋の中央にころがり、内マタまでスカートをまくりあげて悲鳴をたてた。

「したいことをした上で、金を返せっていうの。この汚ならしいチンピラどもめ!」

クレイジイは女の顔に唾を吐きかけた。女は、またよろめき、ハンドバッグをかかえて泣きくずれた。

「許してよ。やっと十一ドル稼いだのよ。せめて半分だけでもあたいにちょうだい」

「だめだね」

「お願いよ、あんたたちには哀れみの心がないの? 五ドルだけでもいいわ。これは、あたいの仕事なのよ、一晩中あんたたちとすごしたのよ。楽しませてあげたでしょう」

女は、一人一人に泣きながら訴えた。

「アムボイ・デュークスは、もすこしまともだと思ってたわ。みそこなったわ。ただのチンピラなのね」

思わず口から出た言葉が、彼らのプライドをゆすった。

「よし、帰んな」ラリイは立ちあがって椅子をどかして言った。「帰っていいぜ」(第二章より)

▶︎作家の名声

リストに記した経歴からも分るように、シュールマンはきわめてまじめな学究派タイプの作家です。

第一作が大きな反響をよび、二百万部以上の売行きを示すと、教師の職を離れて住みなれたニュー・ヨークを去ってロサンジェルスに住みつき、映画のシナリオの仕事にも手をだすようになりました。故ジェイムズ・ディーンの『理由なき反抗』を基にした “Children of the Dark”でも、映画では描ききれなかった心理描写がつけ加えられています。

20年代の作家、チャンドラーやハメット、バーネットらが、ハリウッドに近づいたように、シュールマンもまた映画界に接近し、転向をはかってしまいましたが、いぜんとして未成年者犯罪小説界の一人者としての名声を保っていることからも、彼の第一作が与えた反響の大きさをうかがいしることができます。

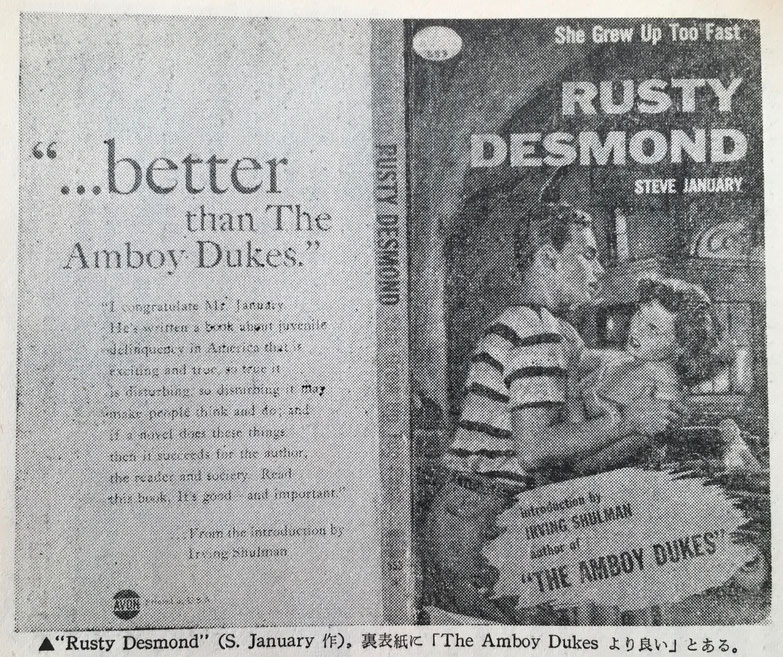

商魂たくましいペイパー・バック(*7)本界がこの名声をほおっておくわけはありません。次々に出版される同傾向の作品の表紙には、きまって『アムボイ街の野郎ども』の名がひかれ、シュールマンの讃辞(?)が引用され、序文を書かされたりしています。(カット参照)(編注・雑誌の写真をそのまま掲載してあります)

ペイパー・バック本の世界ほど、あの悪貨が良貨を駆逐するというグレシャムの法則をあからさまにしているものはありません。どの本もどの本も何十万部と量産され、優れた作品のリプリントが廉価で読めるという利点と同時に、俗悪な本も同じ数だけ、いわゆる〝百万人の読者” のなかにしみわたってゆくのです。キワモノめいた似かよった作品のなかで、今では『アムボイ街の野郎ども』という作品も区別がつかなくなってしまったともいえるでしょう。たいへん残念なことです。

戦後すぐに、社会問題としてもまだ十分熟していなかった時期に、そしてこの分野における名声も得ていなかった一教師が、ベストセラー作家の名におどらされることなく発表した作品であったということは重要なことです。作家としてでなく、社会に問題をなげかける一社会人の訴えとして受けとるべきなのです。

▶︎殺人と愛と死と

物語は、すこしずつ手のつけられないチンピラに育ってゆくフランクが、ふとした争いから、高校の教師を仲間といっしょに殺してしまうドラマへと展開してゆきます。

*

ケニイの腕をねじあげようとしたはずみに、銃口が。バーン教師の胸に当った。彼は必死に拳銃を押しもどそうとケニイの腕を強くねじった。ケニイは、痛さのあまり悲鳴をあげ、思わず引金にかかった指に力がはいってしまった。

鋭い、おしころした銃声が響いた。

バーン教師はよろめき、二人を信じられないという顔でみあげ、まっすぐ机にむかって倒れこみ、机の端をつかみ、ぐったりと死んでいった。

ケニイは、顔の汗をぬぐい、突然気づいたように、手の拳銃に目をやった。

部屋には、二人の吐く重い烈しい息づかいのほかはなにも聞こえなかった。重苦しい沈黙が二人をおびえさせ、突然の死と殺人のもたらした怖ろしい渦にまきこんでいった。(第四章より)

証拠が不十分なので、フランクとケニイは検挙をまぬがれますが、おたがいにいつか相手が裏切るのではないかとビクビク監視しあうような暗い日が続きます。

死と暴力のほかにも、この小説には点景としていくつかの愛情の姿が描写されています。フランクとアリスの兄妹愛。フランクが恋人に抱くむなしい恋愛感情。愛と呼べるかどうか疑問ですが、保護司スタンが少年たちに抱く愛情。

しかし、いずれの場合にも、その愛を育てる基盤はどこにもありません。愛のモラルが失なわれてきたアメリカ社会の裏の姿が、赤裸々にあばかれているだけなのです。

*

「キスしてもいいかい?」

「いいわよ、おやんなさい」

おずおずと、クレイジイは腕をキティの背にまわした。キスをする前に唇をしめらせる。クレイジイは、淫売やクラブの女の子以外の女とキスをするのは初めてだった。

彼女の唇は、あたたかくやわらかだった。十二歳の少女らしいぎごちなさと、単純な熱情で、キティはキスをかえした。口紅をぬった唇が軽く開き、クレイジイがもどかしげにこわごわと乳房を愛撫するままにさせていた。 キティからからだを離したクレイジイの眼には涙がやどっていた。

「キティ、おれはお前に首ったけだ。俺の女になってくれ」(第七章より)

アムボイ・デュークスの副主領格で狂暴なクレイジイが惹かれた女の子は、まだ十二歳の早熟なキティという娘です。キティは、フランクを慕っているのですが、彼はみむきもしません。ところが、キティがクレイジイとデイトすると聞いて急に横どりしてパーティに誘ってしまいます。

これは、仲間うちのルールを破ったことになります。フランクは制裁を受けませんでしたが、ある晩、パーティにあらわれたキティは、クレイジイにみつかり、仲間の承認のもとに強姦されるという事件が起こります。

*

「アレをしたことなんかないの、はじめてなの。許して!」

泣きさけぶキティにミッチが言った。

「だから、今やるんだ、はじめてな。クレイジイは、一生忘れられねえくらいいい男だぜ。クレイジイ、ナイフをだしとけ」

クレイジイはおとなしくナイフを渡した。

「ほかにはもってないな」

「ああ」

「よし、じゃあ楽しんできな」

暗いドアをあけると、ミッチはキティの胸を押して郡屋のなかにころがした。ドアを閉めてもまだ、キティの泣声が耳に残った。

三人の女たちは、キティがふらつく脚でキッチンにはいってくるのをみた。彼女の眼は泣きわめいたのかはれぼったくふくれあがり、唇には、クレイジイに殴られたあとがついていた。顔にばらりとたれさがった髪の毛は乱れて、くしゃくしゃだった。靴下は、無惨にも裂け、下着のキレハシが腰からたれさがっていた。

びっこをひきながら、キティは流しに近づき、冷たい水の呑み口をひねって、けだるそうに、唇や眼をしめらせた。(第十章より)

このシーンのあと、犯された十二歳の少女をなぐさめる淫売婦たちの姿には、どこか純粋な愛の姿がみられます。

この事件の責任を、パーティの切符をキティに与えたフランクに着せ、両親は彼を烈しくなじります。

一度は、体操教師であり保護司であるスタン教師に真相をうちあけようとするフランクでしたが、この事件のあとついに自暴自棄になり、警察にケニイを密告し、逃走を企てます。物語のラストは、個人的にもフランクに恨みを抱くクレイジイと、フランクとの対決です。

*

クレイジイは重い息を吐きながら、母親をみた。母親は、死人のような厳しい眼で彼をみかえした。彼女の顔にも、眼にも、あのやさしい愛といつくしみの色はなかった。

彼は、蝋人形のような、救いを失ない、恐怖に凍りついた一人の女の顔をみたにすぎなかった。

クレイジイは、うなり声をたて、荒々しく母親をおしのけ、呪いの言葉をあびせながら最後の一撃とともに、フランクを屋根からつき落した。

フランクのからだは、三階の非常階段の手すりにぶち当り、アークを描いて空間にはじきとばされ、最後の悲鳴をのこして路上に落ちていった。(第十二章より)

この物語の登場人物たちが、どこにでもいるチンピラと変りがないように、この死で終る結末も、どこにでもある話です。

フランクの死は、ほとんどなんの意味もありません。ひとつの若い命がここで終末をつげた、ただそれだけです。

作者も、この悲劇的な結末を慨嘆したり、ひとつの戒しめを与えたり、批判を加えたりしようとはしていません。

人生のひとつのエピソードがこの物語で終ったにしても、これはくりかえし・くりかえし今でも続いていることなのです。

▶︎世代の対立

シュールマンの創作態度には、主観もなければ結論もない、文学者としてでなく、リポーターとしてのナマの素材の提供という態度がみられます。それはそれで、アメリカの、ひいては自分自身の傷をさらけだす勇気が必要なことでしょう。

しかし、このような創作態度は、受けとる読者によってはたいへん危険なものです。最後の判断は、ひとえに読者に課せられているからです。

社会問題小説であれば、このなまなましい素材のままの提供は許されるものかどうか、それも問題にはちがいありません。

もうひとつ、この作品にものたりなさを抱くのは、世代の対立のあつかい方です。

*

フランクの家では。たのしい会話のやりとりがされることはめったになかった。たまに話してもすぐにそれは、相手の傷口や弱点をあばきたてる、とげとげしく憎しみと怒りに満ちた会話になってしまった。

「一生、家庭や子供たちのために働らきつづけだ。からだの休まるひまもない」

「時勢が悪いんですよ、お父さん。戦争ですからね」

「なんの希望もない、未来もない。息子を育ててやれば、とんでもないやくざの人殺しになりやがる!」(第十一章より)

いつも、少年たちと両親、教師、警察との交流は対立的で、どちらからも近づこうとしていないのです。

指導者であるスタンが、「ひどくつかれた。フランクがどんな少年であれ、もう私には助けてやることも、助けようとすることもできない」と述懐するところがあります。また「これは教師にだけ与えられた問題ではない」と言わせたりしています。

これが、作家の狙いであったとしても、『暴力教室』のダディエと比較した場合、興味ある違いがあります。

『暴力教室』は一実業高校を舞台にした、物語性にも富み、一応結末も備えたひとつの作品であるということ、シュールマンとハンターの作家としての創作上のちがいということもありますが、大人の側の代表者であるダディエは、すて身にからだを張って少年たちに接近していました。

救いのない世界に、なんらかの救いの手をさしのべなければならない。そのあらわれが、ある作家にとっては現実を冷たくつきはなして描写することにもなり、あるいは、ひとつの希望的な結末をつけることにもなるのでしょうか。

▶︎愛とセックス

今回は、題材が非行少年ものなので、物語の筋より、いくつかのエピソードの紹介にスペースをさきました。そして、結果的には、ショッキングなシーンばかりをとりあげるようなことになってしまいました。しかし少年たちが、大人のマネをしながら楽しんでいるセックスは、少年たちが彼らなりに考えている愛とはちがいます。彼らなりに、純粋な愛を求め、大人の愛は汚ならしいがゆえに破壊すべきだと信じているのです。

私は、以前ハル・エルスンの”Tomboy”を読み、文中にでてくるLoveという単語を拾ってみたことがあります。

愛という言葉は、この作品のなかに、わずか四回しか使われていませんでした。

セックスを極度に蔑視しているトムボーイと呼ばれる不良少女が、壁に落書されたこの言葉を丹念に削るシーン。二回目は「恋愛映画なんてキライよ! ムカムカするわ」というセリフ。三回目は、少年が決闘で得た少女と屋上で語り合うラヴ・シーンのさいちゅう。

そして、最後に使われるのは、トムボーイの父親が義母にののしられる言葉のなかででした。「あなたは、まだあの淫売婦を愛しているのね」という言葉が、愛の意味を怖れながらも知りたいと願っている娘の耳にとびこんでくるのです。

シュールマンの作品でも、犯された少女をなぐさめる淫売婦のいたわりのなかには、おもわず人間のぎりぎりの愛情の姿がでていました。エルスンの作品によくでてくる、屋上で鳩を飼う少年の姿、ハンターの『暴力教室』で合唱に熱中する黒人の少年たち。

愛という既成の観念は、退廃した大人の世界によってみにくく歪められてはいても、少年たちは、いつしか彼らなりの愛をつかんでゆくのでしょう。

▶︎リアルな手法

小説という形式をかりながら、数々の社会問題を提起することに意義のあるこのジャンルの作品では、文学性と同時に作家の創作態度が大きな問題になります。

シュールマン、エルスン、ハンターと戦後ほぼ五年ごとの間隔をおいて代表作(注(*10)8)を発表した三作家に共通してみられるのは、どんな点だったでしょうか。

まず第一に、彼らの作品は、からだと足で書かれたものだということです。

三人とも、教師、保護司あるいはリポーター、社会学者としての経験があります。提起される問題は、家庭生活の崩壊、愛情のモラルの混乱、徴兵制度が若ものたちに与える影響、暗い将来、世代の対立、貧富の差などに集中してきます。(カコミ記事参照)

第二は、アメリカの犯罪小説が伝統的に引きついでいる、鋭い観察眼と、非情性、リアリスティックな手法ということでしょう。

悪をえぐりだすことに感傷的にもならず、手もゆるめません。それが、たとえ自分の悪をさらけだすことになっても。

その勇気は、文学者としてより、社会人としての責任感に支えられているといえましょう。

第三には、文中に好んで使用したチンピラ俗語ということでしょう。

これらの作家には、もちろんいくつかの異なる点もみられます。それはまた。何十人という作家、何百という作品のなかから、良いものと悪いものをみわける手がかりにもなるでしょう。

ナマの素材をどのようにアレンジし、小説としてまとめるかという創作態度のこと、ひいては、真実をありのままに告げることと、作家の信念・信条の問題になってきます。

技法・構成いかんによっては、たんなるキワモノになりかねない素材です。読者の好奇心に媚びることはもっとも危険なことです。

シュールマンは、ひたむきで真剣な態度で、エルスンは人間的な暖かさを内に秘めて、そしてハンターは物語性を強くうちだすことでこれらの問題を処理しているといえます。

彼らにしても積極的な解決策を提示することはできませんでしたが、彼らの使命は、彼らの小説がジャーナリズムを動かしたということでなかば報いられたのです。

ひとつの物語に、安易な解答を与えても、この問題の解決にはならないということを、よく知っておくべきでしょう。

彼らの作品を正しく理解し、マユをしかめずに多くの人が読むことがもっともたいせつなことなのです。

▶︎おわりに

リアリスティックなという意味で、非情という意味で、そして底に流れる一片のヒューマニズムという意味で、私は、非行少年ものの犯罪小説こそ、二十年代(*8)に生れたアメリカの行動派ミステリィの手法をもっとも正確にひき継いでいると思います。

ブラック・マスク誌が、あの二十年代・三十年代(*9)にこそ意味があったように、現代の世相をリアルに反映し、きまじめにとりくんでいるのがこれら非行少年ものなのです。

道化じみたプレイボーイ探偵、反共政策を露骨にうたったスパイ小説、またまた謎とき遊びにもどろうとしているサスペンスもの、いずれも、すぐれた先人たちが示した反骨精神を忘れた、ソフトボイルド・ミステリィばかりです。敢然と社会悪に立ち向かうというあの頼もしいつらがまえは、いったいどこに消えてしまったのでしょうか。

文学界で低い位置しか与えられていなかった犯罪小説が、すこしでもその名をあげたのは、現実社会のみにくさ、悪徳に眼をつぶることをいさぎよしとしなかった勇気のせいではなかったのでしょうか。

行動派ミステリィの作家のなかでは、T・B・デューイ(注(*10)9)やW・P・マッギバーン(*11)(注(*10)10)などが、長篇でこの題材をちょっとかじってみましたが、またすぐに離れてしまいました。〈マンハント〉でおなじみの作家たち(注(*10)11)も、この問題がもっとも騒がれた55年から57年頃にかけてよく短篇を発表しました。アンソロジィ(注(*10)12)では、レオ・マーギュリーズが良い仕事をしました。(前項のカコミ記事参照)(編注・サイトでは囲み記事は最後にまとめてあります)すぐれた実話集やリポートもの(注(*10)13)も読者の前に提出されましたが、いつか下火になってしまいました。

前にあげた三作家も、シュールマンは映画に、エルスンはスリラーものに、ハンターは八七分署とメロドラマへと転向してしまいました。中堅クラスでは、W・ブラウンをはじめとしてこの分野の作家(注(*10)14)が何人か数えられます。9月号(*12)の『ポケットの中心本棚』で青木氏(*13)が紹介していた、『フェロニィ・タンク』のマルコム・ブレイリィもいます。しかし、なんといってもここ数年、非行少年ものの作品は下火になったようです。

この問題は、もう解決したのでしょうか。非行少年の実数は、各国で年々増加しているのです。ジャーナリズムは、ロケット競走や女優のスキャンダルのほうがネタになるというのでしょうか。

眼にカドたてるわけではありませんが、これはひとごとではなく、いつ・あなたの身辺に起こるかもしれないことなのです。

*

気イツケロヨ、オッサン、アンタコソナ。アンマリ、ワカッタヨウナ事バカリ並ベヤガルト、タダオカネエゼ。

どうもすみませんでした。来月は、もうすこしイキのいい探偵さんの話でも紹介しましょう。

註(著者自身による註)

1 James T. Farrell(1904年生)シカゴに生まれ、シカゴの街を描いた。代表作は、スタッズ・ロニガン三部作とダニイ・オニール四部作。

2 Nelson Algren(1909年生)シカゴ派の代表作家。第一作『Somebody in Boots(35)』。『黄金の腕をもつ男(*14)(49)』『ネオンの荒野(48)(*15)』などがある。

3 Hal Ellson(1910年生)ブルックリンに生まれ、小説を書く以前、保護司をつとめていた。〈マンハント〉にも短篇が多い。第一作『Duke』(49)以来、長篇のみで十作以上の非行少年ものを発表している。作品は一人称の口語体が多い。

4 Evan Hunter(1926年生)非行少年もの、シリアス・ノヴェルはハンター名儀で発表されるが、エド・マクベイン名儀の八七分署シリーズにも、しぱしぱ非行少年が登場する。『Jungle Kids(編注・正確には、The Jungle Kids 小鷹文庫参照)(*16)(56)』という短篇集と『暴力教室(54)』がある。

5 Danny O’Neill, Studs LoniganいずれもJ・T・ファレルの作中人物。スタッズ・ロニガンが十五歳の歳から始まる『若いロニガン』が三二年に発表され、第二部「青年時代」を経て、第三部「審判の日」が完結したのは三五年である。

6 Donald Henderson Clarke代表作といわれる『Louis Beretti(29)』をはじめとして二十作以上の都会小説・風俗小説を書いている大衆作家。W・R・バーネットに匹敵する作家だが。わが国では多く知られていない。ルイ・ベレッティ(*5)は、混乱の二十年代・三十年代にからだを張って生きた青年。

7 Willard Motleyシカゴ派の黒人作家。『Knock on Any Door (47)』、『Let No Man Write My Epitaph(58)』の二部作があり、いずれも映画化(『暗黒への転落』『俺の墓標を立てるな』)されているが、原作の高さにはとうてい及ばない。

8 シュールマンの『The Amboy Dukes』が46年(*1)。エルスンの『Dukes』(編注・正しくはDuke。単数形です。小鷹文庫参照)が49年、『Tomboy』が50年、『Golden Spike』(正しくは The Golden Spike。小鷹文庫参照)が52年。ハンターの『Blackboard Jungle』(編注・正しくは The Blackboard Jungle。小鷹文庫参照)(*17)が54年。

9 Thomas B. Dewey 『The Mean Street (55)』(編注・正しくはThe Mean Streets。複数形です。小鷹文庫参照)

(非情の街)

10 William P. McGivern『Savage Streets(53)』(*18)

11 David Alexander『Gotta Match?(57-2)』(『火ィ貸しな』(*19)59年7月号)、Gil Brewer『On a Sunday Afternoon(57-1)』(『のどかな日曜日の午後』59年3月号)ほか。

Jonathan Craig 『Baby-Sitter (55-7)』(『子守娘に手を出すな』59年9月号)ほか。

Richard Deming(Max Franklin)『The Geniuses (57-6)』』(「殺人実験室」61年3月号(*20))『A Soda for Susan (56)』(*21)ほか。

Jack Ritchie『Divide and Conquer(57-2)』(「繩張り荒し」58年10月号)ほか。

このほか、Robert Turner, Norman Struber, C. B. Gilford, Frank Ward (MSMM), Pat Stadley(EQMM)などがいる。

12 『Young and Deadly (54) (*22)』『The Young Punks(57)』いずれも Leo Marguliesの編で主に〈マンハント〉〈マイク・シェイン〉(*22a)誌から集められている。そのほかハンターの『Jungle Kids』(編注・正確には The Jungle Kids。小鷹文庫参照)(*16)や、「Juvenile Jungle」などのアンソロジィ(*23)がある。

13 実話ものでは、『Butcher’s Dozen』のリポーターJohn Bartlow Martinの実話や、58年(*24)のMWAの実話賞を受けたWenzell Brownの『They Died in the Chair』 Israel Beckhardtとの共著『The Violators(56)』などがあり、リポートとしては『The Shook-up Generation(59)』『Our Troubled Youth (60)」』などがある。

14 中堅クラスの作家は多いが、作家名と代表作品を次に記す。

Wenzell Brown『Monkey on My Back (53)』」

Vin Packer『The Young and Violent (56)』

Morton Cooper『Delinquent! (58)』

Pat Stadley『The Black Leather Barbarians (60)』

Bud Clifton『The Power Gods (59)』

Jack Karney『Work of Darkness(56)』

Edward Ronns『Gang Rumble (58)』

《囲み記事》

*編注 原典では囲み記事として誌面に配置されていたものです。本サイトでは、本文の最後にまとめて記します。

『アムボイ街の野郎ども』は無罪!

道徳を堕落させるワイセツ文書として、カナダ法廷に起訴されていた『The Amboy Dukes』は、カナダにおけるテストケースとして、また出版物全般にわたる弾圧問題ともからんで注目のうちに、1949年11月22~3日、D.J.コーワン裁判官のもとで審議された。

そして、有名な社会学者、批評家の弁護の証言のあと、コーワン裁判官は無罪を宣告した。

最終判決のなかで同裁判官は、この小説に関して次のよりに述べている。「私は、教養と識見をもったすぐれた人たちの本件に関する同一見解に基づいて判決をくだした。彼らの見解とは、本書物が忠実に、そして正確に描写している状況どおりのこの世相と世代において、本書物は、けっしてワイセツ文書ではない、というものである」

なぜ少年達はギャング団に加わるのか?

彼らにはもっとも身近なグループの一員になるか、あるいはのけものになるか、その二つの道しかないからだ。街の一角を支配している勢力グループに加わることはむしろ自然な適合ではないか。貧民街のこの状況が改善されないかぎり、非行少年のグループはけっして跡をたたないだろう。ニューヨークには、強奪・殺人さえ犯す反社会的な大集団が百以上もある。2~30人の小グループにいたっては、数えきれないといってもいいすぎではない。私はけっして悪をたたえたりはしない。しかし今はその「悪」を再認識する必要がある。少年達は、救いのない犠牲者にすぎないのだ。

――ハル・エルスン(『Duke』の序文より)

I. シュールマンについて

略歴

ブルックリン生まれ。オハイオ大、コロンビア大を経て、ジョージ・ワシントン大学で英語講師を勤め、政府の情報局センターにも専門家として籍をおく。現在、カリフォルニアに妻と三児とともに住み、映画関係の仕事もしている。(*25)

主要作品

The Amboy Dukes (46)(*1)ベストセラー

Cry Tough (49)プエルト・リコ人の家庭を描き『狂った野獣』として映画化

The Big Brokers (?)(*26)不良少女もの

Children of the Dark(55)映画『理由なき反抗』に基づいたもの(*27)

The Flesh is Real (?)(編注・正しい表記はThe Flesh Is Real。Isは大文字)(*28)

(The Square Trap)(*28)

Calibre(?)(*29)

Good Deeds Must Be Punished(56)

The Velvet Knife(59)映画界の内幕もの

The Roots of Fury (61)(*30)

暴力はいつもそこにある

このアンソロジィーに収められた私の作品はすべてフィクションであるが、その多くは直接に私が得た経験に基づいている。

警察官、探偵、弁護士、あるいは少年たちの両親などとの対話や、街角やバーの片すみで話し合った市民や、犯罪者、ペイ中、非行少年たちとの会話が基になっている。

これらの話は、すべて暴力をテーマにしている。そのことについては弁解はしない。暴力は、今までもあったし、今もある。だが、私は、たんなる描かれた残酷な絵に終らないものを描こうと努力した。

――エヴァン・ハンター(『ジャングル・キッズ(*31)』の序文)

これらの物語は、現代の恐るべき数々の事件の大見出しの裏面にひそむ、われわれがはじめて直面する新しい戦慄すべき風潮を物語っている。「オモシロイカラ、ヤル」という動機は、おそろしく頑固で、一途なものである。

その罪は、彼ラ(*32)をとりまく貧困、腐敗した環境、あるいは彼ラの精神的欠陥だけで説明できるだろうか。「地上のどこかで、誰かに起りうること――人道を無視した、野獣のような行為は、どんなことでも私たち自身の上にも起りうる」と言った人がいる。誰が言った言葉かは問題ではない。その言葉の正しさを、このアンソロジィー(*32)に収められた各作品が証明してくれるだろう。

――“The Young Punks” の編者レオ・マーギュリーズの序文

*出典 『マンハント』1962年12月号

[校訂]

*1:1964年 → 1947年

*2:ニュー・ヨーク → ニューヨーク

*3:W・B →[ワーナー・ブラザーズ]

*4:モブスター → [「ギャングスター」のほうがわかりやすいかも]

*5:ルイ・ベレッテイ →ルイス・ベレッティ

*6:鋭どい → 鋭い

*7:ペイパー・バック → ペイパーバック

*8:二十年代 →二〇年代[「二十年代」では昭和二十年代と誤解されるかも]

*9:二十年代・三十年代 → 二〇年代・三〇年代

*10:注 → 註

*11:マッギバーン(マッギヴァーン)

*12:9月号 →[1962年9月号]

*13:青木氏 →[青木秀夫(日出夫)氏]

*14:黄金の腕を持つ男 → 黄金の腕

*15:ネオンの荒野 (48) → The Neon Wilderness (47) [短編集。未訳]

*16:Jungle Kids → ジャングル・キッド

*17:『Blackboard Jungle』(暴力教室)

*18:McGivern『Savage Streets (53)』→ McGivern『Savage Streets (59)』(けものの街)

*19:『火ィ貸しな』《マンハント》日本語版

*20:[マックス・フランクリン名義]

*21:[未訳。リチャード・デミング名義で Mantrap 56年10月号掲載]

*22:(54) → (59)

*22a:〈マンハントxマイク・シェイン〉→〈マンハント〉〈マイク・シェイン〉

*23:アンソロジィ(アンソロジー)→[57年刊で編纂者は匿名]

*24:58年 →[刊行は58年で、受賞は59年]

*25:[1913年生、1995年没。81歳。1961年に『ウェスト・サイド物語』のノヴェライゼイション。]

*26:(?)→ (51)

*27:[シュールマンは『理由なき反抗』の原案者]

*28:The Flesh is Real (?)

(The Square Trap)

↓

The Square Trap(53)

(再刊改題 The Flesh Is Real (54))

*29:(?)→(57)

*30:[Peggy Bristol との共著]

*31:ジャングル・キッズ → ジャングル・キッド

*32:彼ラ → 彼ら