#2 初舞台(マンハント)

4 行動派ミステリィの作法(62年〜)

3 クリーブ・F・アダムス作(*1)『殺人の代償』WHAT PRICE MURDER

アメリカで、人口密度にくらべて、もっとも犯罪の発生頻度が高い都市はどこかというと、それは、ニュー・ヨーク(*2)でも、シカゴでもなく、西海岸(ウェスト・コースト)はカリフォルニア州、ロス・アンジェルスだそうです。

この州には、サン・フランシスコ付近で、オークランドとかサクラメント、ロス付近で、ハリウッド、ロング・ビーチ、南にくだってメキシコとの国境近くのサン・ディエゴなどの有名な都市があります。

今月は、1940年前後に、ロス・アンジェルスをもっぱらの根城にして活躍するタフ・ガイを主人公によく登場させた、クリーブ・F・アダムズの作品をテキストにおしゃべりしてみます。

カリフォルニアには、ごぞんじの大物の私立探偵がふたりいます。

ひとりは、サン・フランシスコ(*3)のマックス・サーズデイ。もっとも、ウェイド・ミラーがサーズデイをはじめて登場させたのは1946年(註1)のことですから、戦後派ということになります。

もうひとりは、いわずとしれたフィリップ・マーロウで、なわばりはハリウッドからロスにかけて、なかなかてびろく商売をやっています。(註2) 1930年代の後半から1940年にかけて、次々とポピュラーな私立探偵が開業し、大きな事件でデビューしてきたなかで、クリーブ・F・アダムズの名前はそれほど大きくはありません。

日本で、この名前が紹介されたのは、おそらく二度か、三度ぐらいでしょう。

作者の略歴と一覧表でおわかりのように、この作家は19世紀生まれで、死亡年代ははっきりしませんが、1940年代とも、50年代の中頃とも推測できます。(註3)

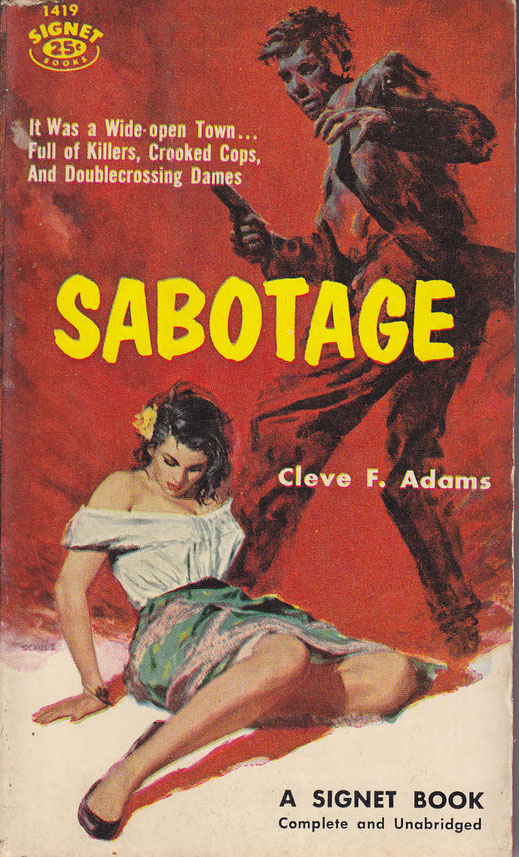

全部で14の長篇のうち、よく登場する主人公はロス・アンジェルスの私立探偵レックス・マックブライド(*4)とパートナーとして活薩するケイ・フォードという女性です。ただ、今回ご紹介する人物は、同じマックでも、スティーブ・マックラウド(*5)という保険の調査員で、テキストは42年にダットン社からハード・カバー(*6)で出版され、52年にポピュラー・ライブラリーに収録された〝What Price Murder〟です。パルプ・マガジンにも多くの短篇を発表した、いわば、はえぬきのベテラン作家といえるでしょう。〈行動派探偵小説史〉の第三回(本誌61年3月号)で、私は、アダムズの《サボタージュ(註4)》と《私立探偵》の二作を御紹介しました。

いずれも娯楽性の強い作品で、あまり名作の名にふさわしいほどの作品ではありません。

〝また、マイナー・リーグを選んでいる〟と皮肉なおしかりをうけかねませんが、通俗もののはしりになった作家でもあり、書かれたのが二次大戦前(*7)の一時期でもあり、ペイパー・バック(*8)本のひとつのブーム(註5)をも劃した1952年前後にリバイバルしてかなり広くに読まれた作家であるという点などから、とりあげてみました。

たいへんマクラが長くなりましたが、今回は《殺人の代償》を中心に、数作をとおしてみられるこの作家の作法なり、モチーフなりについてお話してみます。

▶︎舞台はロス・アンジェルス

人々は郊外や、谷間の町に散って行き、巨大な街はからっぽになりつつある。やがて、何時間かたつと、散っていたと同じだけの人間が、また街に戻ってくる。――下町へ、劇場へ、ナイト・クラブヘ、買物へ、なぜ、人は行ったり来たりするのだろう。まるで馬鹿げたことだ。龍の中で無限に車をまわしつづけるハツカネズミみたいなものだ。

ハリウッド・ブルバードからサンセットに抜けるいわゆるザ・ストリップといわれる地帯――念いりに飾りつけをしたレストラン、映画スターの名前を麗々しくつけた小さな店、いばったよう構えの代理業のオフィス、高い、モダンなアパート――を横切りながら俺は思った。虚飾の街、たしかにそうだ。だが、俺は好きだ。ここは、俺の街だからだ。

ご紹介がおくれましたが《殺人の代償》の主人公、スティーブ・マックラウドの勤務先は、ウェスト・コースト保険会社です。

うわ役の言葉を借りれば、スティーブは〝わが社随一、ロス市一番の腕っきき〟で〝どこの会社でも、うちより高いサラリーで雇うことまちがいなし〟の調査員です。そして、なわばりは、この作品にかぎらず《サボタージュ》《私立探偵》でも、いずれもロス付近で、物語もこの街が舞台になっています。ただ、行動範囲が広いので、主人公はよく近くの町へ出張しますが、《殺人の代償》では、市内に限定されています。

▶︎登場人物と事件の発端

スティーブの仕事は、保険のかかっている盗品を保険金より安く買いもどすことで、暗黒街でも顔がきかないとつとまりません。犯罪者のほうも、心得たもので、大がかりな仕事をすると、盗品を売りさばく相手にまず第一に選ぶのが保険会社。

エミール・カーンという金持がダイアの宝石を盗まれたことから。この事件は始まります。

『この三日間、まるで熱いトタン屋根の上の猫みたいに、いそがしく歩きまわっていたな。カーンのダイアで何かつかめたかね?』とブラニガン警部。

『それはあんたの仕事だろう』とスティーブ。

ブラニガンは怒って言った。

『俺は警官だ。泥棒どもは、闇取引に俺のところにはやって来はせんからな』

『うちの会社が取引をしてるっていうのかい?』

『そのとおりだとも』

『そんなことを言って、恥ずべきだぜ』

『お前は、ブタ箱に入るべきだ』

この作品では、プロットはいたって単純で、誰が宝石を盗み、調査員がどうやってとり戻すかに話はつきるのですが、登場人物をゴテゴテと並べるくせがあるのか、次々にひとくせありげな人物がでてきます。スティーブにくっつきまわるブラニガン警部もそのひとりです。

主要人物は、まずスティーブをめぐる三人の女性、事件の鍵をにぎる四人の男性、そして主人公とつかずはなれずに行動する四人の道化役たちです。

〈主要登場一人物〉

スティーブ=WCI(西海岸保険会社)調査員。

ジェサップ=スティーブのうわ役、同社の顧問。

エミール・カーン=カーンダイア(*9)の持ち主。

ダーシイ=ボス、賭博師。

マージー=その情婦、第一の被害者。

ケン・メイヨ=ダーシイの法律顧問。

シェイラ=ケンの妻、スティーブの初恋の女性。

フェリップ=宝石のセールスマン。

ケイ=その妻、賭博好きな女性。

コンスタンス=ブロンドのコール・ガール。

ダッチ=宝石専門の泥棒、第二の被害者。

ブラニガン警部=タフなおまわり。

ヴアン(*10)=情報屋、スティーブの昔の合棒。

ハメット=ギリシア人のトルコ風呂屋(*11)主人。

ハーマン=めっぽう腕っぷしの強い運転手。

類型的な登場人物をこれだけそろえ、しかもこのうち七人は最後の章にゆくまでに死んでしまうのです。荒っぽいことこの上なしで、またいろいろな事件がお話にからんでくるので、筋がこんがらがってきます。

全25章で、死体が合計七つですから、四章に一人は死ぬわけで、物語のテンポもそうとうはやくなっています。

▶︎第一と第二の殺人

第一の殺しは、ヴァンから情報をもらってスティーブがでかけたアパートの住人で、賭博師ダーシイの情婦マージーのものでした。

『誰かお訪ねなの?』

『そうみえるかね。君がそういうなら、きっとそうだろうよ。だけど、ハローウィーン(*12)の時みたいに、いたずらにベルを鳴らしてまわることもあるんだぜ』

『なんて人でしょう。小にくらしい!』マージーの室の向いのブロンドは、ピシャッとドアを閉めた。

マージーの室には射たれて死んでいる彼女の死体のそばに、拳銃をぶらさげてシェイラが立っています。スティーブの女性観みたいなものは、後のほうでまとめてお話しますが、彼女を助けたいばかりに、警官をまいて逃げだしてしまうハメになってしまいます。シェイラの夫はダーシイの弁護士、死んだマージーはダーシイの情婦。ところが、マージーとシェイラの夫ケンとが、ちかごろどうもただならぬ間がらだったというややこしい関係。

いったんシェイラを逃してやったものの、心配でならないスティーブが、家を訪ねると夫妻は高飛びの準備中。あっさり花びんで殴られたスティーブが眼をさました時には、後をかぎまわってついてきたヴァンの姿だけ。遠くで聞えるサイレンの音ってところで第六章まで駈け足で御紹介しました。

『もしよかったら、警察の連中を盛大に迎えてやってくれないかね。俺かい? 俺はだめだよ。社会の敵ナンバー・ワンにノミネイトされてる人だからね』

と捨てぜりふをのこしてスティーブはマージーの室におちていたハンドバック(*13)をたよりにケイという女性を訪ねますが、彼女のアパートにはギャンブラーのダーシイがいます。はて、おふたりの関係は?

『どうやら、このハンドバッグは見当ちがいのようだったですね。俺はなんてとんまな探偵(ディテクティブ)なんだろう』

ケイは、ディテクティブという言葉を聞いて、はっとしたらしい。緑色の眼が、いやに細くなった。

『紹介してくださらないこと、ダーシイさん』

俺とダーシイはツーツー(*14)の仲だ、

『いいとも、こちらWCIの調査員のスティーブ・マックラウド氏。こちらは、マーセデス夫人』

彼女、むりにつくり笑いを浮べて言った。

『あら、私立探偵さんなのね。すてきだわ』

『あんまり優秀じゃないけどね』とスティーブは答えたが、腹の中で、でも俺もすこしはイカす探偵さんさとつぶやいた。今もらってるサラリーの額や、ほかの社からも誘いのかかってることを考えりゃ、まあイカすほうだろうね。

ダーシイの前では言いにくかったのか、ロビイにおりるとケイからスティーブに電話があり、どこかで二人っきりで会ってくれないかというお誘いがかかります。スティーブはちょっと気にかかることがあったので、ふたたびマージイのアパートに戻りますが、突然なにものかに狙撃され、射ちかえした返礼に、ドサッと崩れてきたのが、気がかりだった御本尊、ダッチという宝石専門の泥棒の死体でした。

めり込んでいた弾は、さいわい彼のものではありませんでしたが、見張りでいた警官につかまって本部へ連行されるところで第八章はおわり。四章にひとつのペースからいってもここらで二つめの死体が転がりこんでくるというのは当然でありましょう。

第九章が、警察本部の拷問室、ここでさんざん痛めつけられるのですが、恋しいシェイラの居所を教えることはガンとして拒絶します。もっとも、彼はシェイラのかくれ場所は知らないのですから、むりもありません。ちょうどよいところに、ジェサップがブン屋をたくさんひきつれて、スティーブの救出に駈けつけてきます。警察もブン屋だけは苦が手のようで、なんとかスティーブは釈放されます。

『なにをされた』

『たいしたことはないさ』

『あいかわらず、がんこだな』

『とにかく一杯ひっかけたい。こんなに飲みたくなったのははじめてだ』

エミール・カーンは宝石を盗んだ犯人としてダッチの死体を認めますが、戻ったダイアはほんの一部です。ケイの夫が宝石のセールスマンとわかり、こいつはくさいぞと、ケイ夫人との遅れたデイトに駈けつけますが、もう彼女は待っていません。かわりに待ちぶせしていたのが、ブラニガン警郡男と男の一対一ならむざむざ負けはしないと、コテンコテンに警部をのばし、意気たからかに、シルバー・レイクをみおろす高台の自宅に戻ります。

▶︎スピーディーな展開

こういう時は、通俗ミステリィの定石で、きっと誰かが室に待っているもので、今晩のお客はすっぽかしをくわせたケイ。彼女、よほどのご執心らしい。といってもスティーブにではなく、ハンドバッグがおめあてらしいのです。なんとか、かんとか言いながら寄りそってくるケイとキスを交わしている最中に、夫が急病だとシェイラが現れます。その場はなんとかとりなし、シェイラを一時返し、ケイには中身の手紙をぬきとったハンドバッグごとお帰りを願い、かわりにダーシイの店でお金にひきかえてもらいなさいと五千ドルの約束状をもらいます。

手紙の内容は、エミール・カーンからケイにあてた、老いらくの恋心をめんめんと書きつづった大人の作文。

いやに人が訪ねてくる晩らしく、ヴァンがやってきたかと思うと、次にブロンド娘のコンスタンス。ジェサップまでが現われて、早くダイアを取り戻せとハッパをかけます。

シェイラがかくれているホテルへ行くと、夫のケンはひどい高熱。マージーを殺したのはケンだとシェイラか言うので、スティーブはほっとします。馬鹿な夫などかばわずに、事件がおちついたら、俺と二人でやりなおそうなんてくどいていると、またまたブラニガン警部の登場。うまく機転をきかせ、ケンをつれておちゆく先(*15)はトルコ風呂屋のハメットの店。ケンをハメットにあずけ、シェイラはYWCAに偽名で一夜の宿を求めます。最近のペイパー・バック本ですと、このあたりで主人公とヒロインは、おてがるにモテルかどっかで、一夜のちぎりを結ぶだんどりなんですか、このころは、まだ、モテルがなかったんでしょうかね。

スティーブは、ケイからもらった五千ドルの約束状をもってダーシイの店にでかけます。正面にダーシイ。うしろには、こわもてのするお兄さんが二人。

『財布の中味がなにかってことより。どこにあったかが重要なんだ』

『それで……』

『マージーがその上に乗ってたんだ。もっとも死んだ娘はそのことを知らなかったろうがね』

五千ドルは渡せない。シェイラと夫の居場所を言えと無理難題をふっかけられたスティーブは。おりよくやってきたヴァンの力を借りて、ギャングのすみかから逃げだします。おもてに待たせておいたタクシーの運ちゃんが心配気にたずねます。

『誰か殺ったんですかい? そんなにくよくよしなさんな。もし殺しをやったとしなすってもね。あっしもあの店ではずいぶんまきあげられた口でさあ。あっちの味方はしませんよ』

酔っぱらっているヴァンをひっぱって、ふたたびハメットのトルコ風呂。ジェサップに連絡すると十二万五千ドルはらえば、ダイアは返すという電話がかかってきたという話。

〝午前三時の墓地っていうのは、密会場所としてはあまりゾッとしない。ことに相手が人殺しときちゃあね。だけど、どうしても人殺しと取引をしなきゃならないとすれば、このフォレスト・ローン記念公園(*16)はかっこうの場所っていうわけだ。〟

ブツブツ言いながら、待ちあぐねたあげく、スティーブば不意打ちの一撃をくらって気絶してしまいます。頭の中で何万という花火が、いっせいに景気のいい川開きをしている間に、スティーブはぐんぐんと吸いこまれるように暗黒の深みのなかにおちこんでいった、というところで第十六章がおわります。

どうも死体の出が悪いと思っていますと、お次の第十七章では一章に二つも転がることになります。場所はハメットのトルコ風呂。

ダーシイがじきじきおでましになり、病態の悪化している夫につきそっているシェイラの目の前で、瀕死のケンに弾丸を射ちこむのです。スティーブも射ち返しますが、すでに手おくれ。

『とうとう肺炎では死ねなかったけど、自業自得というものだよ』と、なぐさめともなんともつかぬことを言ってシェイラをまたYWCAに戻します。

そのすきに正気に戻ったダーシイが、スティーブを射とうとします。

『マージーは俺の女だ。俺は好きだった。ケンが殺したから、俺がケンを殺したんだ』と堂々たるロジックを展開している間に、おしこんできたブラニガン警部がダーシイを射殺します。これで死体は四つ。スティーブは、これ幸いとまた逃げだします。どこか気が合う、ブロンドのアパートに逃げこんでスティーブはしばしの憩いを得るのですが、このへんの描写はしんみりして、お色気はぜんぜんなし。おせっかいのヴァンが後を追ってやってきたところで、シェイラに連絡してみますが、YWCAにはいないとのこと、あわてたスティーブは、ブロンドの友違の運ちゃん、ハーマンの車を借りきって追跡にかかります。二十章になって登場してくるこの腕っぷしの強い、ちょっとぬけた運ちゃんの役どころは、映画でいえば、ミッキー・ショショネーにぴったりというところです。

あやしいのは、どうやらボスのダーシイの手下たちということになり、クライドという一の子分のアパートに乗りこみます。待ちかまえていた三人のギャングを相手に、相当にあらっぽい大たちまわりが、ハーマンを加えて演じられます。

やっとのことでシェイラを助けだしますが、捕まった子分の一人が口ぎたない言葉を吐きちらすのを『お行儀が悪いぞ、このやろう。レディがいらっしゃるというのに』とハーマンがどなりつけたりします。第二十二章ともなるとクライマックスもまじか(*17)です。スティーブはジェサップに、例の盗まれた金の続き番号をひかえておいたから、警察と銀行にすぐ手を打つようにと頼みます。これが、この事件のひとつのキメ手となるのです。

▶︎クライマックス

第23章は、エミール・カーンの家。手紙をネタにカーンをゆすりに来ていた、ケイの夫フェリップと出会ったスティーブは、てもなく拳銃を奪ってかたづけますが、またまた駈けつけてきたブラニガン警部に危うく射殺されそうになります。

ハーマンがドライバーで警部のカタはつけたものの、カーンもフェリップも逃げてしまったあと。というところで次の章に移り、場所はケイのアパート。ここでは第五と六番目の死体が用意されています。

ケイと夫はグルになって、手紙の一件で老カーンを脅迫していたのです。金に困ったカーンが、うるさく保険会社に保険金の請求をしたのもそのためでした。ところが肝心の手紙は、スティーブの手もと。飯のタネの手紙をとりもどそうと、フェリップが銃の引金をひいたのと、スティーブの手が拳銃にのびたのは、ほとんど同時。床にころがりざま射ったスティーブの弾丸が、フェリップののどに命中しフェリップの射った弾は、妻のケイにあたって、夫妻はめでたく手に手をとってあの世行き。ガンを持ってカーンが登場しますが、彼を気絶させるのは赤児の手をひねるようなもの、なんなくとりおさえてお次はいよいよ大ヅメ――ジェサップの事務所。

登場人物の一覧表から死んだ六人を次々に消し、主人公と道化役の四人を除外し、さらにフェミニストな作家は女性を犯人にしないとしますと、未解決の二つの殺人事件の犯人は結局ひとりにしぼられてきます。本格ものへの劣等意識からか、本格ものの謎とき小説の定石を茶化しているのか、クリーブ・F・アダムズの作品では、きまって最後の章は関係者を一堂に集めての真犯人指摘の場となっています。

犯人は、12万5千ドルを倍にできる立場にあった男、スティーブの動きを手にとるように知っていた男、続き番号が控えてあると聞いていちばんあわてた男ということになります。

彼は、急に百も年をとってくたびれはてたような表情になった。手がデスクの拳銃にのびたが、スティーブのほうが一瞬早かった。スティーブは注意深く下腹をめがけて弾を打ちこんだ。すぐには死なない、そしていちぱん苦しんで死ぬ部分。

『さあ、白状しなさい』

『最後の善行ってわけかね』

(犯人が死んで、これで死体は合計七つ。)

『やめるっていうのは本気かね』

『おわかりにはならんでしょうが、私はあの人がいないオフィスで働らく気はありません。なんていうか、あの人が好きだったんです』

こう言ってオフィスを去るスティーブの腕に、シエィラの腕が固くまきつきます。

『お日様がでてきたわ、スティーブ』

『雨がやんだんだな』

スティーブはぼそっとつぶやきました。事件が終り、恋する女を腕にしても、そのつぶやきにはなんの喜びもみられません。こんなポーズが、ちかごろの上すべりなミステリィと、ちょっと異なる味といえるでしょう。荒っぽいが、きわめてオーソドックスに展開される事件の構成、それぞれ特有な個性をもった雑多な登場人物と、行動をとおして描かれる性格描写には、この作家の講談師的(註6)な腕まえがみられるです。

▶︎警官ぎらい

アダムズの作品に固い筋金を一本、しっかりと通しているのは、各作品の随所にみうけられる反官僚精神――警官ぎらいの描写です。

駈けよりざま、警部のポリス・ボジティブがスディーブの頭を殴った。気は失なわなかったが、頭に雷が落ちたようだ。骨は折れていないらしい。

(《殺人の代償》)

拷問室(詰所=gold-fish room)の椅子にしばりつけられて千ワットのライトに顔を照らされたスティーブに、やつぎばやの質問があびせかけられた。腕まくりの手にはゴムホースが握られ、気を失いかけると濡れたタオルで殴られた。

(《殺人の代償》)

スティーブは警部の腕から拳銃を蹴り落した。『これで五分五分だ。助っ人もいない』

殴りかかってくる警部の一撃を簡単にさけると警部の眼の上に一発有効打をかませた。ついで、左で打つとみせかけ、右からのアッパーを警部の口もとにたたきつけた。

(《殺人の代償》)

ビヤ樽みたいな刑事はぶらぶらと彼のそばに寄ってくると、口のはしにくわえていた小楊枝をとりだした。しばらく楊枝のさきをみていたが、また口にくわえた。そして、いきなりレックスの眼を殴った。うまい手だ、レックスは床に倒れた。

『よせ、よせ』と刑事の兄貴の署長が言った。

(《サボタージュ》)

『あんたは私立探偵かい』

『いつもはね』

『この州での許可証は?』

『ないね』

『じゃ、うろつきまわるのはやめるんだ』

(《サボタージュ》)

刑事は、手にてごろな長さのホースをさげて近づいて来た。ホースが、レックスののどもとをひったたいた。『泥を吐くんだ、この野郎』

言いたくても声がでない。のどぼとけが、くびのうしろにつきぬけたかと思った。

署長が次にレックスを殴った。今度はくびだった。彼の頭は、ぐらっとかしぎ、くらくらっと部屋中のものがまわった。

『お前のその肝っ玉が小にくらしいんだ』

(《サボタージュ》)

スティーブとブラニガン警部は、二匹のキルケニイ猫(註7)のようににらみあった。

『どうだね、警部』

『なにがどうだねだ。このアイリッシュ野郎!』

といって急に警部は当惑した様子をしめした。

『わかったよ。結局、俺たちは二人とも馬鹿なアイリッシュ野郎なのさ』

(《殺人の代償》)

事件が終れば、なんとかうまくおさまるとはいえ、彼の作品に登場する主人公の警官嫌いはなかなか堂にいっているものがあります。

▶︎女性観と私立探偵の私生活

昔の恋人に死んだ夫の事件を依頼されたり(《私立探偵》)、結婚してしまって今では未亡人の女性に一肌脱いでやったり(《サボタージュ》)、《殺人の代償》でのように。主人公をみかえして弁護士と結婚してしまった人妻をかばったばかりに指名手配されたり、アダムス(*18)の作品の主人公はどうも騎士道精神が旺盛で、その上、他人の女房に惚れてしまう趣味があるようです。

またシェイラ(註8)のほうが先にガチャッと電話をきった。いつものやり方だ。たいていの女の子は彼に先にきらせるのだが。しかし俺の欲しいのはたいていの女の子じゃない。それが彼女だってことがしゃくの種なんだ。

(《サボタージュ》)

『結婚してくれ、お願いだ』

彼女の平手が、ピシッとレックスの顔にとび、彼はしばらく信じられないという顔をしていた。

(《サボタージュ》)

『あっしのやり方が心配だって、とんでもない』

『悪いことをいったな』彼は、顔をゆがめて笑って言った。『お前なら、この御婦人をとても大事にあつかってくれるにちがいないよ』

二人の話を聞いていたシェイラは、スティーブの皮肉な口調に気づいたが、怒りはしなかった。

『ごめんなさいね、スティーブ』

(《殺人の代償》)

こんな調子で、せっかくのタフな主人公も、ある特定な女性にだけは弱いようです。それにひきかえ主人公とごくみじかな人種(*19)の女性とは、たいへん気があうのです。トルコ風呂屋の主人も、ブロンド娘も、ちょっとぬけた運転手も、主人公に惚れこんでいます。そんな男女の好意を感じたとき、いつも主人公の唇には苦痛とも苦笑ともつかぬ色が浮ぶのです。そのような人種だけが、なんの飾りもなしに、いきいきとたくましくこの世を生きているのです。

ダムそれ自体もとるにたらぬ存在に思えた。だが、それを計画し、そこに従事する人間たちはもっとちっぽけだ(*20)、こびと(*21)だ。そのこびとの中で、俺は、きっといちばんちびっこのこびとだろう。

俺も人並みに、華やかな明りの下で、笑いさざめきながら、食事をとってみたい。なぜ、俺だけが熱いトタン屋根の上の猫みたいに、年じゅう働きまわっていなければならないのだろう。

私立探偵も、おまわりも、たいしたちがいはないさ。ただすこし頭の働らく探偵なら、ちょっとでも高い金をはらってくれる雇い手を探すさ。

(《サボタージュ》)

『俺はやくざな男さ。シェイラ、キスしてもいいかい』

『あんなことのあとで?』

『あれは仕事の一部だ、食ってかなきゃならないからね。わかってくれ』

『いいわ。したければ』

シェイラの唇は冷たく、熱がこもっていない。

『どうせ私は性悪女よ』

『いや、ちがう』

彼女はだまってコーヒーを注ぎながらポツリと言った。

『また雨ね』

『だから? いつものことさ』

『だから、よかったら二~三日泊っていけば』

『コニイ、君は世帯をもったほうがいい娘だね』

(《殺人の代償》)

*

暑さのせいか、どうも今回の講座はいつもと調子がちがってしまいました。選んだ作品が、どだい娯楽作品なのですから、ミステリィ作法なんていったって、むりな話です。すこし残念なことは、ダム工事とか、腐敗しきった街とか、残酷で性悪な警官などを題材にしながら、この作家には、予期していたほどの社会性がなかったことです。

これらの作家の型づくった、通俗ミステリィの定まった型が、やがて二次大戦を経てさらに通俗じみ、ペイパー・バック本という大きなマーケットに支えられて巷に氾濫することになったのです。

パルプ・マガジンの影響をうけて、その伝統のもとに書き継がれたこの頃の作品が、やがて次代には大量生産の商業ベースにのって受け継がれてゆきました。ある意味では、過渡期にあったハード・ボイルド・ミステリィの性格づけが、正統な伝統からちょっ(*22)はずれて形づくられた時期であったといえるでしょう。

註(著者による註)

〔1〕Wade Miller(ホイット・マスターソン(*23)の別名、合作チームの作家)の処女作、マックス・サーズディ(*24)ものの第一作は、”Deadly Weapon”(46)(*25)

〔2〕Raymond Chandler は、《大いなる眠り》(*26)《さらば愛しき女よ》を一九四〇年に発表。この頃、処女長篇を発表しはじめた作家に、J・ラティマー(36)、J・M・ケイン(34)、C・ライス(39)、C・ウールリッチ(40)、ブレット・ハリディ(*27)(39)、ロックリッジ夫妻(40)など。そのほか、レックス・スタウト、ジョージ・H・コックス。フランク・グルーバーなどがいる。

〔3〕最後の作品《影ある女》が五五年であるから、死後それほど長いことあたためておいたとは思えない。54年ごろまでは生きていたのではないか。(都筑道夫氏の話)50年の《密輸》の版権が妻の名儀になっていることから考えて40年代に死亡したのではないかとの推測もなりたつ。

〔4〕”Sabotage”は、この作家の妻、ヴェラに献じられている。処女作をもっとも親しいものに捧げる習慣から考えて、この作品が第一作ではないかと思われる。(*28)

〔5〕アダムズの旧作は。51年から52年にかけて、シグネット・ブックスで次々にリバイバルした。おりからのスピレイン・ブームにのってシグネット・ブックでは、ウェイド・ミラー、ジャック・ウェッブなどの作家を次々に収録し、ペイパー・バック本界での地位を確保していった。

〔6〕講談師(raconteurという言葉をC・F・アダムス(*29)の批評に用いたのは、作家であり評論家であるヴィンセント・スターレットである。(シカゴ・トリビューン紙の書評欄)

〔7〕Kilkeny cat(*30)=キルケニイは、アイルランド南部の小都市の名前。C・F・アダムズの作品の主人公には、アイルランド系の人物が多い。《サボタージュ》や《殺人がいっぱい》に連統して登場するレックス・マックブライド、《私立探偵》のJ・J・シャノン、《殺人の代償》のスティーブ・マックラウドなど、いずれもアイリッシュである。文中に次のような記述がある。「アイリッシュ、とくにブラック・アイリッシュという人種は、不思議な第六感をもっているといわれる。レックスも感(*31)にまかせて行動することが多かった。」

〔8〕Sheila という女性は、同一人物ではないが、39年の《サボタージュ》と42年の《殺人の代償》に登場する。この女性の夫は、前者では結核で、後者では肺炎で死にかかっているところを射殺され、その犯人をいずれも主人公が射殺するという設定になっている。不幸な人妻、あるいは未亡人というヒロインがどの作品にも登場するが、いずれもこのシェイラのイメージに似かよっていることはおもしろい。

作者の略歴と主要作品(編注・雑誌では囲み記事として2ページ目に配置されていました)

1895年シカゴ生まれ。映画のアート・ディレクターやチェイン・ストアの経営、鉱山技師などの職歴を経て作家となる。パルプ・マガジンに短篇を多数発表。長篇は全部で14作(*32)。死亡年代不詳。(*33)

Sabotage(39-52)(*34)〔サボタージュ〕シグネット

The Private Eye 〔私立探偵〕(42-51)シグネット

What Price Murder 〔殺人の代償〕(42-52)ポピュラー

Up Jumped The Devil Murder All Over 〔殺人がいっぱい〕(43-53)シグネット(*35)(編注・本人が雑誌に入れた赤字を反映)

The Black Door 〔黒い扉〕(41) ポピュラー

Contraband〔密諭〕(50-51)シグネット

Shady Lady 〔影ある女〕(55)エイス

( )内の年代は(ハードカバー → ペイパー・バック)

*出典 『マンハント』1962年10月号

[校訂]

()内は現在の一般表記。[]内は注釈。誤→正

*1:クリーブ(クリーヴ)・F・アダムズ

*2:ニュー・ヨーク → ニューヨーク

*3:サン・フランシスコ → サン・ディエゴ

*4:レックス・マックブライド(マクブライド)

*5:スティーブ(スティーヴ)・マックラウド

*6:ハード・カバー → ハードカヴァー

*7:二次大戦前 → 第二次大戦前

*8:ペイパー・バック → ペイパーバック

*9:カーンダイア → カーン・ダイア

*10:ヴアン(ヴァン)

*11:トルコ風呂屋 →[現在のサウナ風呂屋]

*12:ハローウィーン → ハロウィーン

*13:ハンドバック → ハンドバッグ

*14:ツーツー → ツーカー

*15:おちゆく先 → おちつく先

*16:記念公園 →[墓地のこと]

*17:まじか → まぢか

*18:アダムス → アダムズ

*19:人種 →[差別語なので、ここでは「タイプ」という意味]

*20:ちっぽけだ → ちっぽけな

*21:こびと →[差別語の恐れあり]

*22:ちょっ → ちょっと

*23:ホイット・マスターソン(マスタースン)

*24:サースディ → サースデイ

*25:[”Deadly Weapon” (46) はミラーの処女長編だが、サーズデイものの第1作ではない。サーズデイもの第1作は “Guilty Bystander” (47) で、邦訳は『罪ある傍観者』(河出書房新社)]

*26:[《大いなる眠り》の刊行年は1939年]

*27:ハリディ → ハリデイ

*28:[第1作ではなく、第2作。第1作は同じく1940年に刊行された And Sudden Death で、これもレックス・マクブライドもの。]

*29:アダムス → アダムズ

*30:Kilkeny cat → Kilkenny cat

*31:感 → 勘

*32:14作 → 15作[そのうち3作はジョン・スペイン名義で、1作はロバート・レスリー・ベレムとの共作ペンネームであるフランクリン・チャールズ名義で、1作は前出のベレムがアダムズの中篇を長篇に引き延ばしたもの。]

*33:[没年は1949年]

*34:(39-52) → (40-43)

*35:Up Jumped The Devil Murder All Over 〔殺人がいっぱい〕(43-53)シグネット

↓

Up Jumped the Devil (43) レイナル

(再刊改題 Murder All Over 〔殺人がいっぱい〕(50) シグネット)