#2 初舞台(マンハント)

3 行動派ミステリィのスタイル

5 本番! 脱ぎましょう

長い桃いろの線

▶︎まだコートを着たままだが、彼女の豊満なからだをすっかりかくしているってわけじゃない。ひろがった胸もとから、きつくしめた腰のベルトまでVラインが深くきりこんでいる。いまじゃVラインも、サム・スペイドなんて不粋な男のつらがまえじゃなくて、お女性の形容に使われるってわけ。

▶︎こんなもの脱いじゃうわって、コートの下のブルーのスェーターにすんなり手をかける。背中のボタンがぴっちりしていて、もどかしいったらない。彼女ののびた指さきがボタンにじゃれている。

「のぞいちゃ、いや」

くるっとおれに背中をみせた。あっさり白状しよう。なんともすてきなバックラインを、ついのぞいちまったんだ。火事と流感とお女性のはだかは江戸の花っていうからね。くるっと彼女、むきなおった。

▶︎おつぎはスェーターの下。おしりがゆっくりゆれる。むっちりした太ももが、歩くたびにスカートの下で踊る。ブラウスのボタンをはずしていくデリケイトな指さき。オッパイがブラウスの前をおしわけてつきだした。

▶︎あっさりとブラウスを脱ぎすて、腰から上の百万ドルのからだでほおえみかける。大理石のように輝やく(*1)くびれたウェスト。左手がおしりにのびる。ジッバーのおりるかすかな音。おしりからすべりおちるスカートの衣ずれ。その下のあえかな気配。靴もはいていない。足の爪さきからシルバーブロンドの髪の毛ままで(*2)いちどきにおれの目にとびこんできた。

▶︎一枚一枚脱ぎすてて、とうとう脱ぐものがなくなってしまった。誇らかに輝き立ちすくむ裸身。髪の毛が腰までたれている。

▶︎「ちょっと待ってね」

あっというまに全裸の彼女の姿がベッドルームに消えた。この期におよんで〝待った!〟とは、さても卑怯な女なりと、おれはむしゃくしゃ二〜三杯ひっかけながらぼんやり待った。

▶︎寝室の扉がやっと開いた。また着換えるんならはじめから脱がなきゃいいのに。でも薄いナイトガウンもちょっとオツなもんだ、前のほうはひらきっぱなしで白い肌がちらちらみえる。〝え〟と〝な〟を長くのばして「ねえ、あなた」と甘くソフトな、おささやき。リボンのむすびめに手が触れ、ネグリジェがはらりと床におちた。

▶︎下にはなにも着ていない。

「さあ、よくごらんになって。これがお望みのあたしのすべてよ。欲しかったんでしょう」

「誰だって欲しがるさ」

「誰にでも欲しがられたくはないの。ただ、あなただけによ」

▶︎腕をいっぱいひろげ、はしりよってきた彼女が熱をこめておれに抱きついた。爪が背中を痛いほどかきむしる。おれの胸に顔をうすめ、かすかに泣いているようだ。力をいれて抱きかえしてやる。だけどどうして女って、いつもこう泣いたり背中に爪をたてたりするのかねえ。

▶︎彼女の指が楽しそうにおれの胸毛をもてあそぶ。顔が、眼が、唇がぐっとせまる。おれの指は顔からのど、おしりから太ももへ順になでさする。もう、やめるわけにはいかない。

▶︎「君がしむけたんだよ。君のやりかたで」

「そうよ、これがあたしの流儀なの」

▶︎「いったでしょ。あたしは欲しいものはなんでも手にいれる女だって」

カーッと頭に血がのぼる。おれは夢中で彼女をつかむとぐっとひきよせた。からだ中ところきらわず口をおしつけてやる。彼女の半びらきの唇がおれの首すじをやんわりとなぶる。

▶︎「なにをしたら男の人が燃えてくるか、よく知ってるわ。私ってすごいのよ」

すごいだって? そんななまやさしいもんじゃない。まさに最高だよ。

▶︎「わき腹の傷口に彼女の指が触れた。指さきも冷たいが、おもわせぶりな最初のキスはもっと冷たかった」

▶︎だが、回をかさねるにつれ、キスにも熱がこもってきた。共同作業ってヤツかねえ。あったかくて、やわらかいキス。ビロードのカーテンを思わせるキス。強烈なキス。とめどもないキス。求めあえぎうめくキス、キス。きっとダールおじさんも知らなかったろう。

▶︎あと少し強く、あと少し長く続けていたら、おれたちはまちがいなく婚約してたかもしれない。あぶない、あぶない。口はわざわいのもとっていうからね。

▶︎首をねじまげて逃げようとしたが、唇がしつっこく追っかけてくる。おどしたり、すかしたり、あやしたり、まるでおれの唇をおもちゃあつかいだ。「おれもおもちゃになりたい」って? モテないやつにはわかりっこないね、このつらさ。察してもらえないだろうな。

▶︎眼がどれくらいものを言うか知らないけど、本心はかくせないやね。つい笑顔をみせちまったのが運のつき。おれたちの間隔がぐっとせばまっちまってなくなっちまうほど固く強くしめつけられた。彼女のからだ、まるでミルクをだす魔法の大理石みたい。抱きあったままおれたちは、ベッドにもつれあってたおれこんだ。

▶︎ドキドキが急に倍増。すべすべしたシルクの素肌をきゅっとおしつけてくる。ねむけがすっとび、カーッと燃えてきた。

▶︎キスをしながら、指の力がいっそう強くなった。飢えたけものみたいだ。おれ、ほんとうにくわれちまうのかな。あったかいはだかのからだをおしつけ、もう恥もかなぐりすてた彼女の手は、大胆におれのからだをなでまわる。

「私のこと好き? 信じて、とっても淋しいの」

淋しがりやの彼女と淋しがりやのおれ。

▶︎「じらしてるんじゃないのよ」彼女はおれの手をとると、ぐっとひきよせてじかに素肌に触れさせた。

「さああげるわ。みんなあなたのものよ。愛するっていうのはどういうことか、たっぷり教えてあげる」

昨今じゃ愛するっていうのは、愛することじゃなくてこうすることらしいね。むかしの人が聞いたら――見たらかな?――きっとおこるよ。

▶︎薄いカーテンのおりたブラインドを、ときおりよぎっていくヘットライト(*3)の輝やきが、薄暗いベッドの上でけもののように求めあう、からみあったふたつの影を浮きぼりにした。

やがて、かすかなうめき声も絶え、死の静寂が部屋をおしつつんだ。

▶︎しばらくたった、ふと物音に目をさますと彼女の姿がみあたらない。くわれちゃったとしたらおれのほうのはずだ。浴室でシャワーの音がする。水音がやみ、淡い光をバックにした彼女の裸身が浮きあがった。大きなトルコタオルを無雑作にはおってるだけ。とても、豊かなオッパイやあらわな太ももをかくすってしろものじゃない。すごいながめだ。長くたらした髪の毛が、すんなりした背中からくびれた腰をかくしている。モーリン・オハラじゃこの役は無理だね。

▶︎おれはふたつのグラスにウィスキーを注ぐと、ベッドのはしに腰かけた。近づいてきた彼女が、すっと片腕をのばしてグラスをとった。片方の腕はうまくタオルのはしをつまみ、ピンク色に上気した素肌をかくしていた。

▶︎「起こすつもりじゃなかったのよ。なんだか眠れなくて」

おれはじっと彼女の眼をのぞきこんだ。薄暗いスタンドの光りのなかで、彼の眼がうるんで輝やいている。

「起こしたくなかったったいうの、ほんとは嘘なの。もういちど……」

▶︎ あったかいすすべすべした(*4)肩をおれにすりよせてきた。唇が思わずしらず素肌に吸いよせられる。自然に、手が腰に触れ、タオルの下のぴちっとしまったからだの感触をたのしむ。

▶︎「あんまり乱暴にしないでね」と彼女のかすれ声。からだごと彼女はとびこんできた。タオルが床に舞う。

▶︎毛布をおしのけ、おれは彼女を抱きよせた。顔がせまってくる。唇と唇の”間隔”がなくなり、”感覚”が甘くよみがえる。二度めのキスで赤ランプがついた。彼女が猛烈に求めているのが、いたいほどわかる。

「ねえ、あたし、なにもかも忘れたいの」

あえぎながら、せっかちに身もだえる。

▶︎「あなた、前に言ったわね。あたしが、けものみたいだって」

「そうじゃないっていうのかい」

「そうじゃないとは言わないわ」

ききとれない、かすかな甘いささやき。

「けものかもしれないけど、飼い慣らすこともできるけものよ――あなたならね」

彼女が野性のけものだとしたら、俺はけものに逆に飼い慣らされる調教師ってわけか。だけどこの場合、そんなこと、どっちだっていいやね。

ガメツいひとりごと

前口上ぬき、ぶっつけ本番の出血大サービスの大安売で、ながながとベッドシーンを紹介しました。解説屋・小鷹信光もついにエロ作家になりあがったかと、とんだ誤解をうけないうちに種あかしをしておきましょう。

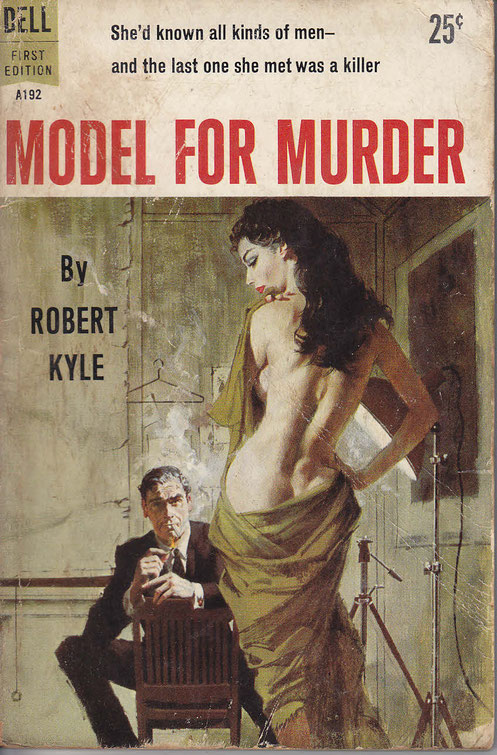

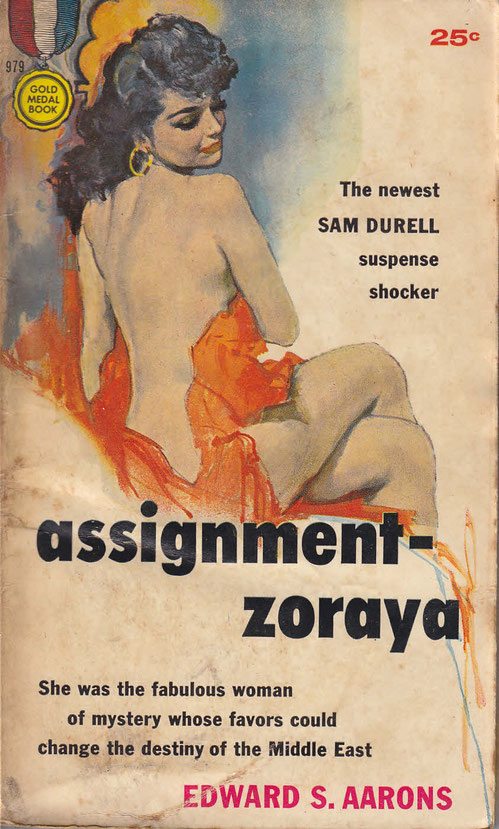

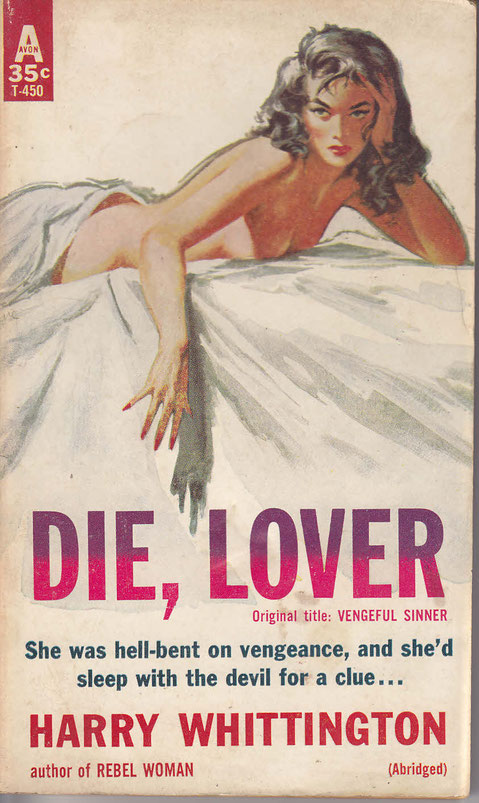

このダブルヘッダー・延長再試合のベッドシーン(*5)は、ゴールドメダル(*6)の十余人のレギュラー作家――R・S・ブラザー(*7)、S・マーロウ、N・クォーリィ(*8)、E・S・アーロンズ、B・フィッシャー、P・レイブ、H・ハント、D・キーン、R・ヒンメル、ギャリティなどの三十ちかい作品のサワリの箇所をつなぎあわせたものです。主人公もシェル・スコットあり、チェット・ドラムあり、サム・デュレルありというわけです。配列上ちょっと脚色したところもありますが、どれもこれも、似たりよったりなのがわかります。

引用文のほとんどは、扉のページからのものです。扉あるいは裏表紙には、たいてい本文のおアツい部分が紹介されていますが、手もとのゴールドメダル・ブックをためしに百冊えらんで統計をとってみました。80%ちかくは扉に引用文があり、裏表紙と両方にあるものも多くみられます。引用文のうち50%以上がお色気シーンですが、そのなかみは脱衣シーン、キス・シーン、ベッド・シーンと続きます。

ほとんど大同小異ですが、なかにはシリアスな描写もあり、あとで御紹介するブラザーみたいに、軽口やたとえのやたらに多いものもあります。

お色気シーンについで多いのはアクションシーンで、これがだいたい25%、そのほか会話のやりとり、主人公の独白などが目だちます。ゴールドだけでなく各社を比較してみると、出版社のカラーがうかがえておもしろいでしょう。

登場する男女はいつも同じことをやっているのですが、ストリップと同じことで、そろそろ新手を考えないと、いつかきっと飽きられると思うんですがね(そうでもないかな)。

白いページを黒くするだけが能じゃあるまいし、大衆小説なりにひとひねりして欲しいものです。ひとりひとりの人間の心理描写などいっこうおかまいなしで書きとばすために、類型的なものになってしまうのです。

〝どうせ人間なんて、やることは同じだ〟

〝行動が先、考えたり悲しむのは、自分ひとりの心のなかで、麦めしをかみしめるような気持で味わえばいいのだ〟

〝愛とか恋とかは前世紀の遺物だ。意味があるのは行動だけだ〟

こういう信条があるのなら、いまさら水をさす気もないんですがね。頭がからっぽな連中ばかりだから、ミステリィからだんだん推理の要素が薄くなっていくんでしょう。

それを紹介してかせいでるんだから、ガメツいやね、だって? だけど、ちがう作品をつなぎあわせても、けっこうツジツマがあうんですから不思議です。といってべつに盗作をおすすめしているわけではありません。似かよった文章を二度つかってしまうことはベテラン作家にも例があります。

EQMM誌(*9)で風物誌を書いておられる中内正利氏が昨年(*10)十月号にF・ケインの ”Trigger Mortis” (57) から引用された一節と、私が本誌二月号に引用した ”Key Witness” (56)の一節がそっくりなので、おやっ? と思いました。

原著をつきあわせてみると長さは五〜六行でしたが、二つの作品にはほとんど同じ文章がつかってありました。同じニューヨークの一角の描写ですから似るのもしかたないでしょうが、多作家ともなるとこんなケースもでてくるのでしょうか。翻訳のほうでこんなときミスをやったら、とんだ恥をかくところです。

中休みをいただきましたので、次にまぎれもない二作家によるお色気シーン、題して〈朝な夕なに愛したい〉全二部を、一挙に公開します。

第一部・朝日のようにサワやかに

▶︎ジェイク・バロウは、ブルックリン・ハイツの事務所の前に車をとめ、あたりを慎重にうかがってから入口に向かった。マグナム・三五七(*11)をいつでもひっこぬけるように右手をえりもとあたりまであげ、扉の錠を注意深く調べ、左手であけて中にはいった。

これが私立探偵(?)のたしなみかもしれませんが、朝帰りのジェイク・バロウくん、自分のオフィスにはいるのにまるでエリオット・ネスがギャングのねじろに乗りこむときみたいなかっこうです。さいわいマシン・ガンの一斉射撃もあびずにオフィス兼アパートにはいると、あたりはなまめかしいナイロンのスリップやハイヒール、ブラジャー、パンティが散乱しています。そこでバロウくん、さっと自分もバンツ1枚になると、屋上にはいのぼって行きます。

▶︎すばらしい眺めだ。輝やく太陽の光のなかをハドソン河とイースト・リバーを上り下りする巨船、曳船、渡し。かなたの自由の女神像。マンハッタンの街なみ。だがもっとすてきなのは、毛布にくるまった黄色いビキニ姿のサンディの姿だった。うしろからみるとまるで全スト、サンディみたいなからだの女の子には、ブラジャーやパンティを吊っている細いひもさえじゃまっけだ。もっとみせなきゃいけないやね。物音に驚いてふりむく。ますますよきながめ。ビキニの水着はかくすっていうより、かくしどころを強調するもんだ。すばやくつかまえて、昆虫を標本にするようにピンどめにする。サンディは女としては力が強い。しかたなしに、ばたつく脚をおしひろげておさえこむ。長いキス。冷たいキスがやっと何回目かにあったかくなり、彼女の歯がやさしくおれの下唇をかじる。

「おバカさんね。がまんしなさい」

さすがに朝っぱらからお日様のしたでは気がひけたのか、二人ははしごをおりて部屋にもどりました。あんがいテレちゃったのは作者のニック・クォーリィかもしれません。部屋にもどって朝食を用意しに行くサンディのうしろ姿をみているうちに、あさましきかなバロウくん、またまたムラムラしてきました。

▶︎おれをおいてサンディは台所へ。ちっちゃなパンティの下で、おしりがぷりぷりゆれている。もうがまんできない。冷蔵庫の前にたっているサンディのうしろにしのびより、素肌の腰をやわらかく抱きしめた。きつくひきよせても彼女はさからわない。素裸の背中がおれの胸毛をくすぐる。脚がからみあう。おれの指が彼女の胸のビキニのホックに触れ、布っきれが床に舞いおちた。わきの下から手をすべりこませ、あったかい、ふるえるオッパイのふくらみをすっぽり手のひらにおさめた。

英語には ”Cup” なんていうぴったりの単語があってべんりですが、訳すと長ったらしくなってしまいます。こんなこと、どっちでもいいですがね。さきをつづけましょう。

▶︎やわらかいうなじに唇をおしつける。かすかにのどを鳴らし、おしりをおちつきなくゆり動かす。おれの手がなめらかな下腹をなでさするとゴロゴロいう音が大きくなり、息づかいが荒くなったかとおもうと、おれの腕のなかで一八〇度回転した。くるっとからだがまわったときに、ふっくらしたオッバイがおれの胸をじかにこすっていった。眼をとじ、からだをくねらせ、腕を首にまきつけ、飢えたようにおれをひきよせて唇を吸った。

おたがいに相手を求めて狂いたち、サンディの爪がおれの背中をかきむしる。おれの指はあと片手のこっているおしりのビキニのひもにのび、もどかしくほどいていた。

彼女の唇がおれの舌のさきを強くはさみこみ、身うごきできなくなった。彼女の手がおれのパンツのひもに触れる、これでおたがいさまだ。好きにさせておくさ。やがて彼女の脚がおれにからみつき、おれは息がつまるほど彼女を抱きすくめた。腕のなかでぐったりしているサンディを抱きあげ、そっとベッドルームにはこびこんだ。

*

ボディガードを依頼されたジェイク・バロウのとんだ用心棒ぶりの一幕でした。写実性がかんじんとはいえ。ペイパーバック本のお色気シーンもせいぜいこのぐらいが限度といったところでしょう。このあとふたりは朝食をもって屋上で裸のまんまピクニックとシャレこみます。ちかく邦訳でもる(*12)ニック・クォーリィの ”Till It Hurts” (60) ジェイク・バロウ=シリーズ(*13)の第五作の六章から紹介しました。

第二部・夜はオレのもの

車を暗やみにとめ、おれはジェーンがやってくるのを待った。この奇妙なデイトも、やつらの罠かもしれない。おれの手がすぐわきのピストルの握りに自然に触れる。用心するにこしたことはない。九時十五分すぎ、ジェーンの靴音が歩道にコツコツとこだました。ピストルをホルスターにおさめ、ジェーンをむかえた。月影にもまばゆい、けっこうなドレス。「着がえに手間どっちやったの。あなたの好きそうなのを選ぶのに、何回もかかったわ」

着ているものなんかどうでもいいんだが、どうしても着るっていうのなら布地が少い(*14)ほうがいい。

「気にいったかしら?」

「気にいったとも。ぜんぶね」

「ありがとう、スコットさん」

「シェルってよんでくれないか」

「そうね、かたくるしいのはやめましょう」

だけどこれ以上気楽にしたら、きっと気のきかないポリ公が彼女を検挙する絶好の理由にするだろう。ホルスターにもおさめず、兇器をぶらぶらみせびらかしたとかなんかの理由をつけてね。

「ワイルド・トマト(Wild Tomato)お好き?」

「好きかって! おれが? もちろんさ」

「しってるの?」

「たくさんしってるよ」

「でも、一ヵ所しかないはずよ」

「なんの話をしてるんだい?」

「バーのことよ。あなたこそなんのお話?」

トマト(女の子)なんていうから話がこんがらかっちまうんだ。とにかくそのバーにまず出かけることにした。

彼女はギムレット。オツだねえ。おれはおきまりの水割りのバーボンだ。

飲みながら、つい仕事の話がでてしまう。ヤキがまわったっておもわれたくないんでね。

「あの人たちがあなたの寝室にフットボールをしかけようっていう話、きっと本気だったのね」

フットボールっていうのはパイナップル(爆弾)のこと。爆弾といえば、ジェーンのベッドは毎晩、桃いろの爆弾庫ということになるだろう。その店を出て、おれたちは街はずれの丘の上の小さなバーに寄った。月下にみおろすと、ハリウッドとロス市の街の輝やきが、何百万という光りの群、延々とヘッドライトの続くハイウェイ、点滅するネオンサインにまばゆくみえた。

静かなすみっこの席に坐り、ジェーンは、やっと群集の眼からのがれてほっとしたといった。

「あなたの眼からは、逃げられそうもないけれどね、スコットさん」

「シェルといったろう。忘れたの? それからぼくに見つめられるとずっと危険だよ」

「あなたにならかまわないわ、シェル。あたし、あなたみたいに大きくてラフでタフで、いつもなにか求めているみたい眼の人が好き」

彼女のささやきが、まるでテクニカラー、シネラマ、匂いつきの映画みたいに強烈におれに働らき(*15)かけてくる。

「すてきだわ、このムード。ちょっと悪いことしてるみたいな、すてきなムード」

おれは返事のかわりに口を彼女ののどくびにおしつけた。腕をまわし、指がむきだしの背中の素肌に触れた。彼女はからだをぐっとおれにおしつけ、唇を求めてきた。

まあ、くつろいでさきを聞いてもらおうか。

赤い炎を吐く唇。サンプルみたいな最初のキス。顔を左右にふるたびに、おれの下唇をやんわりかじりながらすべる彼女の歯。

「ウーン、ねえシェル、とってもすてき。あんたって、あたしのこと、すごく気持よくしてくれるのね、あなたはどう? シェル」

「唇に火がついたみたいだ」

「いっそのこと燃やしちゃいましょうよ、ふたりして。ウーン」

このウーンてのがやがてペッティングにかわり、ラムの安酒を飲みほす勢いでからだ中をかけめぐっていった。まるで唇が三つあるみたい。なんていったらいいのか、とにかくからだは全身ぐんにゃり骨ぬき。正確にいえばある一部をのぞいてだけどね。

*

この月下のランデブーの一節は、プラザーのいちばん新しい作品。”Dig That Crazy Grave” (61-8)(*16)の第十章から紹介したものです。

気の弱いひとりごと

どうしてこんな類型的な描写がいくつもでてくるんだろう? そのくせきわどいところへくると章がかわったり、夜が明けたり、書くことは責任をもって書いてもらわなきゃね。こう尻きれとんぼの描写ばかりじゃ欲求不満でイライラしてきちゃう。唯物主義だとか物質文明の国アメリカじゃ、セックスもこうなのかな? 魂のない人形みたいお女性が、これでもかこれでもかと出てきても、まだ飽きないっていうんだから、よっぽど好きなんだろうね。

性のモラルなんてヤボなことはいわないけど、頭のからっぽな女性群が、いつもいいように男どもにもてあそばれるっていうのはどうしてかな。きっとこれは実生活じゃまったく女性に飼いならされている哀れかよわきアメリカ(全世界?)男性へのせめてものサービスなのかもしれないよ。

昨年の暮れに死んだ皮肉屋のサーバー(*17)も、かくもたくましき男性諸君、ならびに男にかしずく女どもをみて、きっと墓のしたで「安心したわい」って顔をして眠ってるだろうな。

*出典 『マンハント』1962年5月号

[校訂]

*1:輝やく→ 輝く

*2:毛ままで → 毛まで

*3:ヘットライト → ヘッドライト

*4:すすべすべした → すべすべした

*5:ベッドシーン → ベッド・シーン

*6:ゴールドメダル → ゴールド・メダル

*7:R・S・ブラザー(R・S・プラザー)

*8:N・クォーリィ(クォーリイ)

*9:EQMM誌……《エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン》日本版のこと

*10:昨年 → 1961年

*11:マグナム・三五七 → マグナム357

*12:邦訳でもる → 邦訳もでる[しかし、まだ邦訳は出ていない。]

*13:=シリーズ → ・シリーズ

*14:少い → 少ない

*15:働らき → 働き

*16:Dig That Crazy Grave (61-8) →『墓地の謎を追え』(61年8月刊)

*17:サーバー……ジェイムズ・サーバーのこと