#2初舞台(マンハント)

4 行動派ミステリィの作法

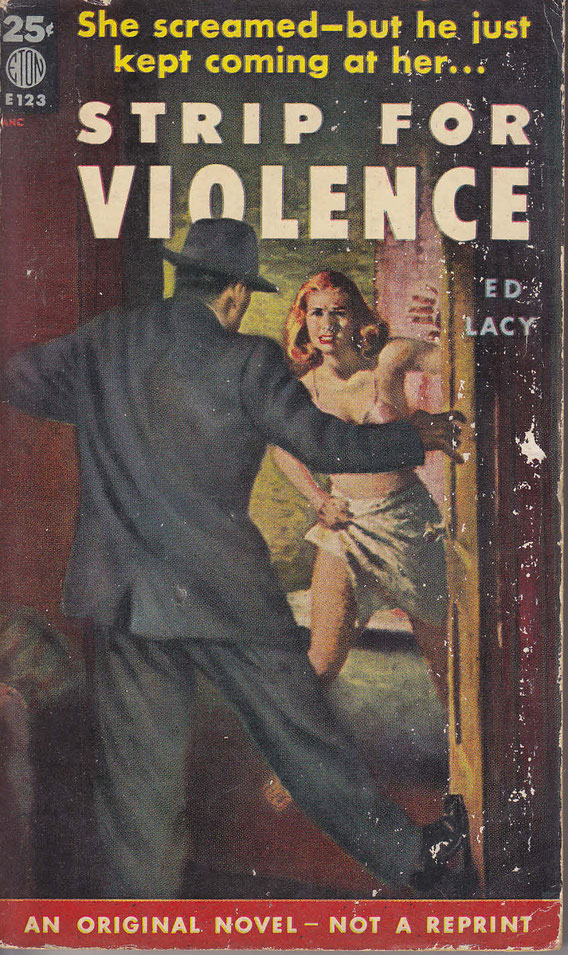

11 エド・レイシィ(*1)作『愛と死の報酬』Strip for Violence

▶︎シリーズものに一言

ピート・チェンバース(*2)、ジョニィ・リデル(*3)などを思い浮かべるまでもなく、アメリカの通俗行動派ミステリィは、かならずといってよいほどシリーズとして――私立探偵、秘密諜報機関員、警官、FBI、保険調査員など、いろいろのヴァリエイションはありますが――ポピュラーな人気を得ています。人気を長持ちさせるためには、特定の主人公を創造して読者になじませるのがてっとり早い方法なのでしょう。なにも名探偵でなくても単数でなくてもいいのです。親しみのあるひとつのイメージさえ与えてしまえば、あとは比較的簡単に新作を発表しつづけてゆけるからです。だが、ほんとうにそれほど簡単なものでしょうか。

数多い作家がデビューし、消えていってしまったように、今ではその名も忘れられてしまった私立探偵たちがたくさんいます。

本誌の読者なら忘れることのできないエヴァン・ハンターのカート・キャノンにしても、おそらく二度と私たちの前にあらわれてくることはないでしょう。E・ハンターにとってはおそらくカート・キャノンは、一時期の主人公にすぎず、名もない、うすよごれた、人生のはきだめの住人として忘れさられてしまったとしても本望なのかもしれません。彼がシリアスな小説家としても世に認められ、たぶん彼自身の生活も恵まれたものになった、ということを皮肉っているわけではありません。

ある作家にとって、彼が初期に創造した、多くのばあい大衆に受けることのみを念頭において性格づけられたヒーローを、後生大事に、十年も二十年も書きつづけることは、彼が良心的であればあるほどきっと耐えられない苦痛にちがいないからです。

――こんなことを言えば、ペリィ・メイスン(*4)やマイク・シェインにケチをつけることになるかもしれません。しかし、たしかに彼ら永遠の青年たちは、何十年という人生を経験しても、人間としてすこしも成長していないのではないでしょうか。たとえ、法律上の知識は増し、事件簿はふくれあがり、印税は年ごとに増すとしても。彼らは極論すれば、第一作の彼も、第百作目の彼も同じ程度の人間にすぎません。例外は、著者とともに年をとり、著者とともに死んでいったフィリップ・マーロウぐらいなものです。例外的なマーロウのケースに象徴されるように、シリーズもののヒーローたちは、ほんとうはたいへん悲劇的な人物なのです。もっとも、一作一作を楽しめば良い読者にとっては、どうでもいいことでしょう。

シリーズものをひとりでいくつも平行しててがける精力的な作家もなかにはいます。ある時期までシリーズを続け、ガラッと作風を変えたり、主人公を変える作家とちがって、平行して何組ものシリーズを発表する作家のばあい、新らしい(*5)シリーズでひと山当てようという色気も感じられないことはありません。

カーター・ブラウンにしても、ハニィ・ウェスト〜シリーズ(*6)のG・G・フィックリングにしても、この先三年、五年先までの名声を保証できる人はひとりもいないでしょう。一人の人物だけを、一生書きつづけるという覚悟も、自信もない。第一、作家として、自分の創造した人物にそれほど惚れこんでいるとも思えない。それで、彼らのばあい、何組ものシリーズを作りだすのだともいえます。

てっとり早く人気を得るには、たしかにシリーズものはひとつの手段です。しかし、いつまで書き続けるか、いつまで耐えられるか、そして読者にあきられたときどうするか、簡単にはゆかない問題がたくさんあることも忘れてはならないのです。

*

マクラがたいへん長くなりました。今回は、行動派ミステリィ作家のなかでは、シリーズものをいっさい書かないという(*7)例外的な作家、エド・レイシィを紹介することにしましょう。

アメリカ探偵作家クラブの長篇賞も受賞し、アンソニィ・バウチヤー(*8)などからもかなり正当に評価され――正当というのは、バウチャーの評価は、たぶんに出版社や一部のタイコモチ的批評家によって曲折され利用されることが多いからです――ステリィ作家として水準以上と認められている作家です。共通な登場人物や、シリーズはもたなくても、いくつかの作品に一貫した作家の考え方・テーマはあるはずです。

テキストは、彼の初期の作品(五三年)ですので、この作家独得のシリアスな味つけはほとんどみられませんが、それでも後期の作品にみられる主要テーマに通ずる要素が、通俗性のなかにたくみに盛りこまれています。

めんどうなお話はあとまわしにして『愛と死の報酬』で活躍する異色の私立探偵にまず登場願いましょう。

▶︎私立探偵ハル・ダーリング

私立探偵認可番号〇六一六、ニュー・ヨーク(*9)。

年齢は三十歳近く、身長、五フィート一イン

チ。自宅は、ハドソン河碇泊中のボート。

五フィート一インチといえば、五尺そこそこ(*10)。発育のいい今の日本人では、ハイヒールをはかないお嬢さん方でも、五フィート以下ということはないでしょう。全アメリカ男性の欲求を満足させてくれる六フィート・クラスのプレイボーイ私立探偵の氾濫するなかで、五フィートの身長はまさに珍重するに価します。チビ(tiny)スンヅマリ(shorty)ぐらいの悪口にはハル・ダーリングもなれっこになっています。ダーリンという名前もいつもからかわれる種になりますか、めったにハルはおこりません。角を矯める、のイワレどおり。ハルはGIあがり(五フィートあれば合格するのでしょうか?)で、東二十八丁目にある日本人の柔道道場で黒オビ(初段のことらしい)を許されています。

小柄な男をバカにするときの悪口がいくつかでてぎます。チビのアトラス、チビのカゲマ(nance)、ショート・アス(馬鹿)等々。この作品にでてくる大柄な警部は、彼をリトル・アイ(私立探偵)とかジュニア・Gメンとからかったりします。

背丈の話はヨシマショウ。私もあまり大きいほうではありませんから。

▶︎発端

一晩二十五ドル、相棒のボボに八ドルやれば残りは十七ドル。これも仕事だ。ダンス・パーティの警備員の仕事でも、毎日ありつけばけっこうやってゆくことができる。パーティのひけどきといえば、酔いどれがつきもの。お客が赤毛とくれば、受持ちはこの俺、ハル・ダーリングだ。車の中で女が眼を覚ました。

「どこへつれてく気なの?」

「名前と住所はわかってるよ、ルイズ(*11)さん。バッグをあけてみたんでね、簡単な推理さ」

「ハル・ダーリングって言ったわね。強そうね」

ダーリン、ヤナ感じの名前だが、この女の口調にはからかっている素ぶりは感じられない。からかわれると頭にくる。

「俺は、タフじゃない。タフっていうのには、いつもゾッとしない騒ぎがつきものなんでね」

彼女のアパートの近くに、パーティでルイズを殴ったボーイ・フレンドが待ちかまえていた。ルイズの眼のアザにおまけをつけて返して、男をあしらってやった。強がるってのは良くない。きっとめんどうなことが起きるからだ。

アパートの暗い部屋で、ルイズは俺の耳もとにささやいた。

「私、誘惑には弱い女だと思う?」

「かもしれんね」

「この狂った世の中で、愛とかそんな感情をもちたいって願うことが、誘惑に弱いっていう意味なら、そうかもしれないわ。毎日毎日、休むまもなく働き、退屈で、むなしいパーティに狩りだされているある晩、突然車の中で眼を覚ましたら、見知らぬ男に送ってもらってた。男は強がっていいところをみせてくれたわ。だけど私には信じられないの。怖くて、なにかスリルが期待できそうな感じがして」

俺の手が、女の肩紐に触れ、こんもり隆起した乳房にすべった。俺は唇を女の唇にかさね、ついで顔を固い乳房にうずめた。固くつきでた乳首が、俺の眼につきささる。

朝、別れぎわにちょっとした男と女のカケヒキがあった。ルイズが金の話をし、俺が黙っていると、彼女は、俺が金を払おうとしなかったんでうれしかった、と言った。

俺は、ボートに戻った。朝鮮から戻り、てごろなアパートがみつからなかったので、このボートをねぐらにしているのだ。全長三十四フィート。パッカードのモーターをいれ、十ノットで運航もできるし、キャビンも台所も便所も備えてある。まあ、不満はないねぐらだ。ハドソン河沿いの七十九丁目のヨットのドックに碇泊している。

オフィスにでて、秘書のアニタと朝の御対面。スェーターのえり首から可愛らしいオッパイがのぞけるといいっても、ビジネスとベッドの二つのBをごっちゃにしてはいけない。前の秘書でこりごりだし、アニタはまだ十八歳の小娘だ。その上、大のミステリィ狂ときている。私立探偵は、ハンフリィ・ボガート(*12)のようにあるベシと信じてる。私立探偵の仕事の九九パーセントは、警備員とか失踪事件とか、不貞の夫(あるいは妻)の証拠をにぎることなどだと口をすっぱくして言いきかせても、わかってくれない。民衆の敵ナンバー・ワンを捕えて賞金をもらうのを夢みている。

俺みたいなちっぽけな私立探偵のところには、それ相応の事件しか舞いこんでこない。

第一の事件は、遺産相続のきまったマリオンという女性を探すこと。

第二の事件の依頼人は、郵便夫のウイル(*13)という男。五階にあるアパートの部屋に、窓を破って飛びこんできたマッチ棒の半分ぐらいの薄い破片の正体を調査してくれという。

一日三十ドルとふっかけてやるが、百五十ドルで必要経費もふくめて七日間雇われるハメになる。ウイル夫人はなにか心配ごとがあるらしい。こまかい調査をアニタにやらせようとするが、彼女、こんなマユツバな小さな事件はいやだとダダをこねる。

「いいかね、ボカート(*14)さん、それともロバート・ライアン君かね。とにかく、ウイルは俺たちの依頼人だ。調査はしてやらなきゃならんよ」

第二の事件はアニタにまかせ、俺はマリオンという女性の足どり調査に向かった。一年ぐらい前に、突然、それまでの安アパートから東七丁目の高級アパートに移ったことまでわかったが、そこにも今は住んでいない。TVのお色気番組の新スター、マルグリッタという女性と、一時部屋を共有していたことがわかり、マルグリッタの出演しているエメラルド・クラブに足をのばしてみた。

クラブの持ち主は、ビッグ・エド〝キャット〟フランクリン。犯罪調査委員会公開調査のテレビ放送の立役者だ、禁酒法時代から、何度も死地をのがれてきたので〝化け猫キャット〟のアダ名がついているオッカナイおじさん。

楽屋にマルグリッタを訪ねると、マリオンは西部の金持と結婚して街をでたという。

「急に高級アパートに住むようなご身分になったのは、コール・ガールでもはじめたからなのかな」と訊くと、マルグリッタは自分のことのように怒りだし、立ちあがって悪態をついた。俺は、立ちあがらなかった、立ちあがっても彼女の肩までもとどきそうもない。きっとコッケイにみえるだろう。

「かわいそうな娘だったわ。いつも裏切られ、ひとりぼっちで……」

「お涙ちょうだいの話なら、引退してからにしたらどうだい?」

「私はね、年をとって舞台に立てなくなったら、一番好きなものを読みながら暮らすわ。預金通帳をね」

ボートに戻り、裸でうつらうつらしていると、アニタが上きげんで訪ねてきた。

「ハル、裸のあんたって、ステキ。このへんが熱っぽくなってくるわ」彼女は、黒いレースのパンティがみえる逆V字型の太マタのつけねに風をおくりながら言った。

「君は、すてきな女の子だ。ベッドの中でもきっとスバラシイだろう。だが、十八にもなっていないんだよ」

「ベッドに出生証明書が必要なの?」

冗談がとびだして、熱っぽいムードがやっとほぐれた。アニタは、また賞金熱にとりつかれているらしい。サンフランシスコで装甲車が襲われ、二百万ドル奪われたという事件(第三の事件)があり、二十万ドルの賞金がかかっているという。

「成算がありそうだが、あまりやりすぎると困る人もでてくるよ」

「まかしといて」

「今日の午後も、シドニィ・グリーンストリート(*15)(『マルタの鷹』などにもでた肥満型の俳優。重要なわき役)がやってきて、君のおかけで商売があがったりだとコボしていたよ」

彼女か席をはずしたすきに、バッグを探し、事務所から持ちだしていた拳銃をとりあげてしまった。

アニタを送りだし、うとうとした寝入りばなを、殺人課のハンリ・ソルツ警部にたたきおこされた。アニタが殺されたというのだ。

〝人殺しを捕える責任は、俺にある。いや、俺だけが責を任(*16)負うべきだ。アニタは、俺のために仕事をしていた。生命を救えたかもしれないピストルをとりあげたのも俺だ〟

*

三つの事件、二人の女とのぬれ場、ちっぽけな一人の私立探偵の素描、ハリウッド製のギャング映画にひっかけた愉快な会話などを盛りこんで、軽快な発端のうちに話がすすんだ第一部の最後に、とつぜん起こった第四の事件。しかも殺されたのは、ハルの秘書です。エド・レイシィという作家のひとつの定石であるシリアスな味つけが、そろそろこのあたりから顔をだしてきます。

彼の作品にしばしば登場するニグロや追われるもの――その代表的な例が『ゆがめられた昨日』の黒人探偵ですが――の姿をかりて、エド・レイシィが常に追求するのは、負い目をもたされた人間の描写です。どのような状況におかれ、その負い目をどうやって解決するか、彼の作品の興味はその点に集中されているといってもよいでしょう。

五フィートという身長のハンディキャップを背負わされ、ナマやさしい商売ではない私立探偵業を続けているハルは、秘書の死に対する責任という、重い心理的な負い目をまたひとつもたされるのです。

▶︎展開

アニタの口ぶりから察して、彼女はなにか大きな事件に片足をつっこんでいたらしい。

オフィスに戻ると、部屋中があらされている。何が目的なのか? ついで、パーティの警備の仕事が次々にキャンセルされる。十八件もだ。これでは飯のくいあげになる。かげで糸をあやつっているのは〝キャット〟にちがいないか、奴の目的は何だ?

相棒のボボをつれて〝キャット〟のオフィスに乗りこむ。

「どうしてわしが用があると思うのだ?」

「用がなければ、部屋に通すまい」と、俺は強がってみせたが、ボボは用心棒のレフティをみてブルっていた。たとえラッキィ・パンチだったにしろ、九年前ボボからチャンピオンの座を奪った相手なのだ。

ボボも、相手から逃げたという屈辱的な負い目をレフティに抱いているのだ。助太刀をするのは、ボボにとっていいことではなかったが、〝キャット〟と話をつけるためにはやむをえない。俺は、あっさりレフティをのしてやった。〝キャット〟のくれた仕事をするか、しないか、返事を保留して引きあげた。

第四の事件、アニタ殺しの調査のために、彼女の両親を訪問。ウイルの持ってきた破片が、アニタの部屋からみつかった。

アニタの父親に「娘と寝たことがあるか」と訊かれて、俺はドギマギした。「ない」と答えると、「残念だ」とオヤジは言う。「死ぬ前に、せめて一度でも愛することのタノシミを味わせてやりたかった」というのだ。

テレビ・ショウをひょっとみると、マルグリッタのショウに、こともあろうに郵便夫のウイルがゲストとして呼ばれている。平行して進行していたいくつかの事件が、いよいよからみあってきた。スタジオに駈けつけるが、ウイルとマルグリッタは帰ったあと。からみ合った事件の鍵は何だ?

その解答は、路地で不意打ちをくらい、アニタの部屋から持ってきた小さな破片を奪われて、やっとわかった。これがいくつもの事件を結びつける鍵だったのだ。

マルグリッタと夫がどこかにシケこんだ、とヒステリーを起こしかけたウイル夫人をなだめているところに、ご本人の帰還。

ウイルが俺に渡した破片はほんの一部で、本体は一万ドルの値打ちのある工業用のダイアモンドだとわかる。ウイルは、俺を襲った二人組に、マルグリッタの部屋で奪われたという。欲の皮をつっぱらせるとロクなことはない。しばらく街を離れていろ、と俺は郵便夫夫妻をおどしつけてやった。

どうも、ボートが見張られているような気がしたので、その晩はルイズのアパートにしけこんだ。

朝になって、彼女は「ここに戻ったこと後悔してない?」とカマをかけできた。「二人だけのハジメテの晩がとってもステキだったんで、幻滅したんじゃない」と言う。

「セックスは、いつでも百パーセント楽しめるもんじゃないさ」

「じゃ、昨晩は、あまり良くなかったのね」

女ってやつは、ツマランことを言いだす利己的な完全主義者だ。きげんをとるのもラクじゃない。俺は、朝食の買物に十分間だけアパートをとびだした。戻ってくるまでには、彼女のきげんもよくなっているだろう。

部屋に戻ると、もう彼女はさっきのことなどすこしも気にしていなかった。気にしたくても、のどをカキ切られて殺されていれば、気にすることもできないってわけだ。

殺し屋たちは、俺の愛するものを次々に殺してゆく。警告のつもりだろう。だが、何から手をひかせたがっているのだ?

ドアをそっと閉め、俺は通りにでた。どこかで奴らは俺を見張っている。だが、殺し屋たちの知らないことが、ひとつある。奴らは、もう一人の殺し屋――俺を見張っているということだ。

ベッドをともにしたばかりに、ルイズは殺された。恋人への贈物は〝死〟だった。

おぼえとくがいい。街をうろついている殺し屋は、奴らだけじゃない。ほかにもいる。それは、俺だ。

*

ルイズまでが殺され、ハル・ダーリングの立場はますます危うくなってきます。小男のひとりぼっちの私立探偵の肩には重すぎるお荷物です。

物語は、第四部にはいり、おぜん立てどおりこの部分はもっぱらハルの推理にさかれています。(1)マリオン・ロッジ失踪事件(2)ウイル・ジョンソンと工業用ダイアの破片事件(3)サン・フランシスコの装甲車強奪事件(4)(5)アニタとルイズ殺し、この五つの事件が複雑にからみあっていることを、ハルは嗅ぎつけます。

▶︎推理

俺は、事件をふりだしに戻して検討してみた。古新聞の記事を読みあさっているうちに、郵便夫のウイルの家にあの破片が飛びこんできたと同じ時刻に、近くの銀行で殺人事件か起こっていたことがわかった。銀行に押入った強盗に、預金係のブロデイ(*17)とシェルトンという二人の男が殺されたという事件だ。しかも興味あるのは目撃者がほかならぬ〝キャット〟だということだ。強盗に向かって発砲したという〝キャット〟の拳銃も、もちろん警察は調べたが、殺された銀行員のからだからでた弾丸とは一致しなかったということだ。

だが、もし銀行員を殺しておいて、用意していた工業用ダイア製の弾丸を空に向かって発射したとしたらどうなるだろう? 銃身のなかのみぞは、新らしく刻まれるにちがいない。しかし、なぜ彼のような大物がじきじきに出馬して殺人を犯す必要があったのだろうか? 俺は、ブロデイとシェルトンの遺族を訪ねてみた。二人ともカタギの男らしかったが、ブロデイの趣味が粘土細工だとわかった。

二人は、金庫の合鍵を作り、あずかっている私有物をこっそり盗んだのではないか。という俺の推論に、シェルトンの一人娘のローリィは腹をたてた。

一方、失踪をつづけているマリオンの写真をいたずらしているうちに、俺はとんでもないことに気がついた。マルグリッタこそマリオンだったのだ。マリオンの悪口を、自分のことのよりに怒ったのもそのためだった。

長いあいだ苦労し、憎みつづけてきたおじが、遺産を残してくれたと聞き、マルグリッタは足を洗って昔のマリオンに戻り、セント・ルイスに帰るという。別れぎわに〝キャット〟が、銀行強盗の一件以前から妙におびえていたという話を聞いた。

ローリィは否定したが、父親の盗んだ〝キャット〟の金の在り場所を彼女はきっと知っているにちがいない、と俺は確信していた。なぜ一万五千ドルぐらいのハシタ金で大物の〝キャット〟が殺人までしたのか、その理由はわからないが、必死に金をとり戻そうとしていることは事実だ。俺は、狙われているローリィをボートに乗せ、ハドソン河を下った。

*

事件は、いよいよクライマックスをむかえるのですが、本筋とは関係のない河の上のハルとローリィの愉快なやりとりを御紹介しましょう。エド・レイシィという作家は、シリアスなテーマを追求しながら、随所に職人らしい笑わせる会話のやりとりや、駄ジャレをとばしてサービスもしてくれます。前半にご紹介した、ハリウッドの映画スターを会話の中にとりいれるやり方もそのひとつです。

『死への旅券』のなかでも、私立探偵が警官から「ほかに質問は、ボガート君?」とか、「ありがとよ、ペリィ・メイスン。バーベルにつまずくなよ」なんていう会話がとびだしてきます。

映画スターの名前をあげるだけで読者にはその場の雰囲気や、イメージがすぐに呑みこめるからなのでしょう。おてがるな手法ともいえます。

都筑道夫さんは「どうしてアチラのライターは、映画スターをひきあいにだすのかな?」とおっしゃりながら、シック・ジョークとして書いたという『誘拐作戦』のなかで、リチャード・ウィドマークの髪型だとか、G・ペック、ジェフ・スペンサーなどの名前をちゃっかりと使っていらっしゃる。

さて、話をボートの上に戻しましょう。ハルとローリィは仲良く魚釣りをしたり、食事を愉しんだりという段どりです。余談ですが、ドブ河だと思っていたハドソン河では。黄色すずき、うなぎ、ぼらなんていう魚が釣れるらしい。食事がすみ、ワインでも傾けるころになると自然にうちとけてきて、二人はなんとなくキスをする。

「よして!」

「おちつきなよ、初めてのキスで大人になれるかもしれないんだよ。第一、悪い気もしなかったろう?」

「キライよ!」

「きらいかい? じゃあ、これはいったい何だい?」

ハルは、彼女の爪にかきむしられた背中をみせ「ちょっとした情熱のあらわれってわけかい」とからかいます。

ここで、ローリィがはずかしかって、ハルに抱きつく、と思うのはシロウトの浅ハカサ。夜は長いし男嫌いでとおしてきたローリィは、これくらいではナビキません。

シケになり、キャビンに閉じこもったローリィも、生理現象だけはいかんともなし難くなってきます。リアリスティックと申しましても、このあたりの描写は、珍重に価するお品の悪いシーンが続きます。

ローリィは、起きあがって暗いキャピンの中をみまわしている。何を探がしているのか俺にはよくわかる。陸でもcanに行かなかった。彼女は johnを探しているのだ。船乗り言葉でいえばheadだ。(これだけ言ってもわからんやつは、俗語の勉強がたりない。俺の遠縁にあたるテディ・片岡が特に日本の読者のために書きおろした『C調英語教室』っていう本の二百十四ページをみてくれ)とにかく、ローリィがセツナい顔をしておろおろしているのをみると、なんとも奇妙な満足感で愉しくなる。いいお仕置きだ。小娘のつまらぬ自尊心の鼻っぱしらを折ってやる。とうとうガマンができなくなって、ローリィが声をかけてきた。Where is … it? 俺はアリカを教えてやった。彼女、よろよろとドアに近づき中にかけこんだ。水シブキが聞こえた。雨の音じゃない、もっと近くでだ。長いことためらってから、やっと彼女はでてきた。

「ハル、私、どうしたらいいの?」

本筋とは関係ないといっでも、なかなか思いきったことを書く作家です。おかげで、二人は結ばれ、大文字のDと小文字のdをあわせて「ねえ、ダーリン、気をつけてね、ダーリング」という声をあとにハルは上陸し、事件の解決に、心もいさむ、といった次第にあいなります。

俺は、ローリィのオヤジが使っていた釣小屋で百ドル札を百五十枚発見した。殺しさえやるほどの理由があるからには、この札束はヤバい金にちがいない。一計を案じ、札の素姓を警察に探らせると、なんとこの金は、サン・フランシスコで強奪された二百万ドルの一部だとわかった。これでからみあっていた事件の謎もとけた。かわいそうなアニタは、このことを嗅ぎつけ、〝キャット〟を脅したために殺されたのだ。

金を返して欲しければ、ドックまで出てこい。俺は〝キャット〟に挑戦状をつきつけた。果し合いは覚悟の上だ。俺には、俺のミチがある。とはいえ、ローリィをおさえられ、〝キャット〟とレフティに先手をうたれたとなると、唄歌まじりというわけにもいかなくなった。頼みの綱は、ボボひとりだが。

月がのぼり、キャビンに入ってくるボボの顔がみえた。レフティの拳が、ボボの下腹にめりこんだ。ボボは、飲んだばかりのコーヒーを吐きもどし、からだをふたつに折って、階段をころげおちた。レフティが、彼をひっつかみ、壁におしつけ、殴りつけた。これはボボとレフティの個人的な問題だ。俺のでる幕じゃない。とびだしたくっても、〝キャット〟の拳銃が俺を制していた。ボボは、相手がレフティだと知ってオジケづいた。素早い固い拳を下腹に連打されても、ボボは防ごうともせず、口から吐物と血を吐きながら、打たれるままにしていた。俺たちの最後のチャンスも消えさったかと観念した瞬間、こらえきれずに怒りにまかせてふりまわしたボボのラッキィ・パンチがレフティの顔面をとらえた。形勢逆転、〝キャット〟のタワ言をきき流しながら、俺は俺の計画どおりにことをはこんだ。

「もうゴタクを並べるのはよせ。人間の生命を何だと思っている」

「人の生命なんて、この世で買える一番安いものさ」

「殺人、破壊、人々の愛とか、平和であたりまえの生活など、いっさいおかまいなしってわけか」

「お前の言ってることはコッケイだぜ。金がすべてだ。わしを捕えたってどうなるもんじゃない。寝首をかかれるのはお前のほうだ」

「誰が、きさまを警察に引き渡すと言った」俺は、腹の中でそう叫んでいた。

*

この会話のやりとりには、フランク・ケーンなどにみられるお定まりの通俗メロドラマ的味わいがあります。そして、正当防衛を粧って、警官たちの見守るなかで、〝キャット〟を殺すラスト・シーンには、マイク・ハマー流の個人的復讐の正当化もうかがえます。

からだの重みで、頸の骨が折れ、鈍い音がした。奴は、口を大きく開き、苦痛に充ちたうめき声をあげ、眼の玉はとびだしていた。俺は、気を失ないかけながらも、最後の力をふりしぼった。「アニタとルイズと、そして俺のお返しだ。猫がほんとうに死ぬものかどうか、知りたかったぜ」

血なまぐさい報復がすみ、ハルを待っていたのは、ローリィと、サン・フランシスコの事件の賞金二十万ドルです。なんとも、メロドラ(*18)がかったハッピー・エンドですが、最後のセリフまでつき合ってやってください。

「レフティも自白した。そうとうタフな奴だったがな」警部が言った。

「タフ、タフ。もうそんな話はごめんだ。近頃じゃ世の中の奴らは皆、タフってことを崇拝してるようじゃないか。おびえた人間だけが、ほんとうにある瞬間にタフになり得るんだ。恐怖と、負い目とから逃げだしたくなって、強がってみせるのさ。賞金をもらったら、俺は、あたりまえの平凡な生活をすごすよ、ローリィといっしょにね。もう殺人なんてごめんだ」

ボボのラッキィ・パンチも、あるいはハル自身のすべての行動も、追いこまれた人間だけが、ある瞬間にほんとうに勇敢な行動をする、しかし、それも虚勢にすぎないのだ――いう説明で解釈されているようです。

たんにメロドラマと読みすごしてはいけない、ハードボイルド精神の解釈のひとつの鍵が、この最後の言葉に秘められているようです。

エド・レイシィが常に負い目をもった、追いつめられた人間像を好んで描くのは、きっとボボのラッキィ・パンチやハルの述懐に象徴される彼なりのハードボイルドに対する考え方を書きたいからなのでしょう。

リングの片すみにおいつめられた、血まみれの拳闘選手。恐怖といいようのない怒りに駈りたてられている、追いつめられた男。そのような人間像のなかにこそ、真のハードボイルドの精神が流れているのです。

▶︎作風・作歴

今回は、ダイジェストの部分にかなりのスペースをとられてしまいました。レイシィのテーマなり、考え方なりは、この初期の作品からも十分にくみとることができると思います。

私生活や経歴については、珍らしいほど、といってもいいくらい分っていない作家ですが、エド・レイシィは、たいへん物語の構成に凝る傾向があります。ハードカバー(*19)進出の第一作『死への旅券』では、ニュー・ヨークの私立探偵バーニー・ハリスの語る一人称の部分と重要な登場人物の性格や、過去や、物語に関連の深いシークエンスのリアリスティックな客観描写とが交互に書かれています。ハードカバー第二〜三作はいずれも主人公の一人称描写に終始していますが、つづいて発表した『ゆがめられた昨日』『さらばその歩むところに心せよ』では、凝った構成もあってクロウト筋からは高く評価されました。

オチメの拳闘追手と、八百長試合をテーマにした『大勝負』(*20)では、思いきった手法――各章ごとに登場人物の名前を冠し、視点をめまぐるしく変えることで、いりくんだ人間関係を処理しています。

『愛と死の報酬』でも、いくつもの事件を最後には一本にまとめあげる、通俗ものにしては手ぎわのいい腕をみせ、五五年ごろから五八年までのもっともアブラののりきったころの作品にみせた物語の構成力のデッサンとも考えられます。

しかし、才気だおれというか、彼の作品の主人公同様に、探偵作家クラブ賞の重荷に耐えきれなかったのか、残念なことに新しい作品には鋭い切れ味がみられないようです。

拳闘選手を主人公にしたり、重要なわき役に使ったりすることや、興味本位でなしにニグロをよく登場させたりすることなどから、黒人ボクサーだったのではないかとも思われますが、これはあくまでも推測です。

自分を誇示し、ひと目を惹くためにジャガーを乗りまわす黒人の私立探偵=トゥセント・マーカス・モーア(『ゆがめられた昨日』)は、歌にもあるように、俺たち黒人は、マンハッタンを出たら行くところがない、とコボします。

黒人問題を作品のカナメにすえたマッギバーン(*21)の『明日に賭ける』や、黒人作家で黒人の探偵を登場させるチェスター・ハイムズのミステリィもありますが、やはりこの分野では、黒人に重要な役をふりあてるということは稀れだといえます。

エド・レイシィをとりあげたとき、まずはじめに考えたことはこの黒人問題を中心に、通俗小説にあらわれた人種差別というテーマを考えたのですが、紙数も尽きましたので、この問題は私自身の宿題ということにしておきましょう。

*

十一人の作家とその作品について、未熟ながらも、ミステリィ作法と銘うった小論をつづけてきましたが、このシリーズもいちおう次号(*22)でしめくくりをつけたいと思っています。

八月号(*23)ごろから、〈マンハント〉も新らたに誌面を刷新して再出発するということです。

私なりに、いろいろと新しいテーマも考えておりますが、ご注文・ご意見がありましたら、どしどしとりいれてゆきたいと思っています。

Ed Lacy ・ 総作品リスト

1)The Woman Aroused (51)

2)Sin in their Blood (52)(Death in Passing*)

3)Strip for Violence (53)

4)Enter without Desire (54)

5)Go for the Body*(54)

1)5)エイヴォン,エトン(*24)のオリジナル

6)The Best that Ever did it (55)(Visa to Death パーマ)「死への旅券」

7)The Men from the Boys (56)同名ポケット

8)Lead with your Left*(57)同名 パーマ

9)Room to Swing*(57)同名ピラミッド エドガー賞受賞作「ゆがめられた昨日」

10)Be Careful How You Live*(58)(Deat End ピラミッド)「さらばその歩むところに心せよ」

11)Shakedown for Murder (58)

(Devil for the Witch*)

6)10)はハード・カバー(ハーパー)

12)Breathe No More, My Lady (58)エイヴォン

13)Blonde Bait (59)ゼニス

14)A Deadly Affair(60)ヒルマン

15)The Big Fix (60)ピラミッド(*25) 「リングで殺せ」

16)The Freeloaders (61)バークリィ(*26)

17)Bugged for Murder (61)エイヴォン(*27)

18)Time Running in (61)エイヴォン(*28)

19)South Pacific Affair(61)ベルモント

12)19)はペイパー・バックのオリジナル

*印はブラッドハウンド・ミステリィ・シリーズ(英国)

一作に三つのタイトル

隔月刊で雑誌形式の単行本をだしている〈マーキュリー・ミステリィ・マガジン〉の58年12月号の表紙。58年は,エド・レイシィのあたり年で、リスト番号8), 10), 11) の三作がそれぞれKeep an Eye on the Body(*29)、Time Wounds All Heels(*30)、Listen to the Night(*31)と題名を変えて掲載されている。同じ年に、メンズ・マガジン〈バチェラー〉にも6) を改題したDon't Kill Us, We'll Kill You(*32)が掲截されている。リストでおわかりのように、ぺイパー・バックに収録されたり,英国のブラッドハウンド・ミステリィ(5月号で紹介)に改題のものが収録された6), 10), 11) には,一作でじつに三つものタイトルがつけられていることになる。

58年までをレイシィの全盛期とみるのは13) 以後,さっぱりハード・カバーをだしていないこと,雑誌への短篇の寄稿が急にふえたことからも逆に推測できる。

E・レイシィの短篇

処女長篇The Woman Aroused を発表した51年に高級誌〈エスカイア(*33)〉に二つの短篇が掲載されている。The Paradise Package(南海もの)と〈EQMM〉に掲載された『減量』(*34)(The Real Sugar)である。長篇の全盛時代には,レイシィはほとんど短篇を書いていない。短篇は不得手な作家なのだという印象さえ与えていた。しかし,凝った構成の長篇が絶頂期を越え,限界をむかえると,59年ごろからさかんに短篇を書きはじめた。

もっとも寄稿の多いのは〈AHMM〉誌で,同誌には57年ごろから10作を数える作品を寄稿し準レギュラーの感さえ与えた。

〈マンハント〉にも61年に2作(既訳)(*35)発表し,〈マイク・シェイン〉誌(The Lonely Beach 63-3(*36))EQMM(The Frozen Custard Caper 62-1(*37))とミステリィ専門誌を総なめしている。〈アーゴシイ〉〈マンズ〉といった男性雑誌にも顔をみせ,投げ売りの感さえなきにしもあらずである。

ハーバー社での一連のハード・カバー出版のあと,ひさびさに,エイヴォンで書きおろした12の扉に,モリエールの有名な言葉を飾っているが,この一節を引用したエド・レイシィの心境や哀れ,とでもいおうか。

小説を書くのは淫売に似ている。

はじめは,それが好きだったから

ついで,親しい友人たちのために

最後には,金のためにするようになる。

(*38)

*出典 『マンハント』1963年6月号

[校訂]

()内は現在の一般表記。[]内は注釈。誤→正

*1:エド・レイシィ(レイシイ)

*2:ピート・チェンバース(チェンバーズ)

*3:ジョニィ(ジョニー)・リデル

*4:ペリィ(ペリー)・メイスン

*5:新らしい → 新しい

*6:ハニィ(ハニー)・ウェスト〜(・)シリーズ

*7:シリーズものをいっさい書かないという →[1957年刊の『ゆがめられた昨日』の探偵トゥセント・モーアは1964年刊の Moment of Untruth に再登場。ニューヨーク警官デイヴ・ウィンティーノは1957年刊の Lead with Your Left と1965年刊の Double Trouble に登場している。1967年刊の『褐色の肌』は1965年刊の Harlem Underground に続く黒人刑事リー・ヘイズものの第2作。]

*8:アントニィ(アンソニー)・バウチャー

*9:ニュー・ヨーク → ニユーヨーク

*10:五フィート一インチ → 約155センチ

*11:ルイズ(ルイーズ)

*12:ハンフリィ(ハンフリー)・ボガート

*13:ウイル(ウィル)

*14:ボカート → ボガート

*15:シドニィ(シドニー)・グリーンストリート

*16:責を任 → 責任を

*17:ブロデイ → ブロディ

*18:メロドラ → メロドラマ

*19:ハードカバー → ハードカヴァー

*20:『大勝負』→『リングで殺せ』(ハヤカワ・ポケット)

*21:マッギバーン(マッギヴァーン)

*22:1963年7月号

*23:1963年8月号

*24:エトン(イートン)

*25:The Big Fix →「リングで殺せ」(ハヤカワ・ポケット)の邦訳あり

*26:バークリィー → バークリー

*27:Gugged for Murder →「死の盗聴」(河出書房新社)の邦訳あり

*28:18) Time Running in →[この作品の存在は疑問]

*29:1956年11月号

*30:1958年12月号

*31:1958年8月号

*32:1958年7月号

*33:エスカイア(エスクァイア)

*34:EQMMに掲載された『減量』→ EQMM本国版1957年11月号に再録、日本語版1959年4月号に訳載

*35:2作(既訳) →「賭けごとに手を出すな!」(〈マンハント〉1961年10月号訳載)と「エル・インディオの死」(1962年3月号訳載)

*36:The Lonely Beach 63-3) →62-3)

*37:The Frozen Custard Caper 62-1) → 63-1) 既訳は「5セントと20万ドル」(『五分間ハードボイルド』日本文芸社)

*38:エド・レイシイは1911年にニューヨーク市で生まれ、1968年に亡くなった。56歳だった。白人だが、黒人女性と結婚し、ハーレムなどの黒人居住区に多くの黒人の友人がいた。黒人を主人公にした長篇が多い。第2次大戦時には〈ヤンク〉の雑誌記者をしていた。本名のレナード・ジンバーグ名義で30年代から〈10ストーリー・ブック〉などに短編を寄稿し、40年代からスティーヴ・エイプリルというペンネームも使って〈エスクァイア〉などに発表し始め、50年代からエド・レイシイというペンネームも使い出して、〈マンハント〉〈クイーン〉〈ヒッチコック〉のほか、〈セイント〉〈マイク・シェイン〉〈スルース〉〈オフビート〉などの専門誌に作品を執筆した。57年刊の「ゆがめられた昨日」でエドガー賞を受賞したが、主人公である黒人探偵の名前 Toussaint は18世紀のハイチ独立運動のリーダーだったトゥーサン=ルーヴェルチュールに由来する。邦訳されたのは、リストのほかに67年刊の『褐色の肌』(角川文庫)がある。