#2 初舞台(マンハント)

4 行動派ミステリィの作法

8 フランク・ケーン(*1)の作品より ジョニィ(*2)・リデルの事件簿

▶︎まえがき

今月は、《マンハント》誌上でもすでにお馴染みのフランク・ケーンつくるところの私立探偵、ジョニィ・リデルに登場を願いました。

ケーンは47年から筆をとりだし、戦後派のなかでは、もう押しも押されもせぬヴェテラン作家で、リデル=シリーズ(*3)以外でもいくつか野心的な作品を発表しています。

リデル=シリーズはリストにあるとおり、長篇が16作(*4)、そのほか中・短篇で解決した事件簿は、二冊の短篇集を含めて、三十を軽くこえる数にのぼります。このシリーズは、ペイパー・バック(*5)本の宣伝文句や新聞などの批評では、スムーズで、テンポがはやく、タフである、ときまり文句にしては上等の讃辞が寄せられ、私立探偵ジョニィ・リデルは三つのD――Dashing(猪突)Debonair(快活)Dangerous(危険)――であらわされています。独眼龍B・ハリディは「一筋繩ではゆかぬこわもてのする私立探偵は、そうざらにはいない。よほどのことでないかぎり感情をおさえ冷静にふるまい、ひとたび事が起きれば敢然として悪に立ちむかう、そういった私立探偵は多くはいない」と、《マイク・シェインMM》の前書きのなかで、ジョニィ・リデルを相当高く評価しています。もちろん、御自製のマイク・シェインをもちあげることも忘れてはいませんが。

シェインとリデルの共通点のひとつに人称のことがあります。

そこで、作法上の問題で主人公の人称のことにすこしふれてみましょう。二人称形式の行動派ミステリィというのは、まだあちらのものにはみかけませんので、有名な私立探偵を一人称と三人称のふたつに分類してみました。今回御紹介するジョニィ・リデルは三人称組の一員というわけです。

一人称

コンチネンタル・オプ(D・ハメット)フィリップ・マーロウ(R・チャンドラー)リュー・アーチャー(R・マクドナルド)マイク・ハマー(M・スピレイン)ピーター・チャンバース(*6)(H・ケーン(*7))シェル・スコット(R・S・ブレイザー(*8))スコット・ジョーダン(H・マスール(*9))

三人称

ジョニィ・リデル(*2)(F・ケーン(*1))サム・スペイド(D・ハメット)マイク・シェイン(B・ハリディ)

こうして並べてみますと、一人称組の方が旗色がよいようですが、スペイドもシェインもいることですから、三人称組も負ていれ(*10)ません。私立探偵を五十人ぐらい分類してみるとおもしろいかもしれません。

ケーンの手法の上でのきわだった特長といえば、捜査活動や手口のめんみつな知識や応用や、あるいは慎重なあつかい方にみられる現実味のある描写と、もうひとつ地方色のすぐれた描写があげられます。これについてはのちほどお話ししますが、リデルがイースト・サイドをはなれたときでも、その都市や町の描写はよく書きこまれています。

アパートの建物は小さく、暗く、暑かった。しわのよった白のスーツを着た男は、ポケットのハンカチで顔をぬぐうと、水にラム酒をたっぷり注いで一気に呑みほした。彼は立ち上ると窓ぎわに近づき、ニュー・オルリアンズ(*11)全体をおおいつくしている暑っぽい霧をみつめた。(『未知の毒薬』)

ファースト・シーンに主人公を登場させずにまず事件のほうを語る手法は、ペリィ・メイスン(*12)ものなどに多くみられますが、F・ケーンも比較的新らしい『つかのまの死』『人狩りの時』『やるか、くたばるか』などでこの手法を用いています。

短篇で用いたプロットをひきのばす時のひとつのテクニックでしょうが、かわった雰囲気をだし、リデルがいつ登場するか、読者に気をもたせるやり方といえるでしょう。

▶︎リデル=シリーズの主要人物

ジョニィ・リデルの事件簿と平行しながら、このシリーズの定連メンバーの御紹介をいたしましょう。リデルがあつかった事件は長篇だけでも十六にのぼり、お話ししたいこともたくさんありますので、今回はダイジェストを一篇にしぼらずに、なるべく多くの作品をあげてみました。

リデルの第一番目の事件はハリウッドを舞台にくりひろげられた『死の四角関係』です。リデルが独立して開業するのは五一年の『デッド・ウェイト』からですから、この作品当時は、まだアクメ探偵事務所の下働き時代でした。この事件は、映画プロデューサーから失踪した人気スターを探して欲しいという依頼を受けたリデルが、殴られ、狙撃され、毒を盛りこまれたりしながら、墓場をあばいたり、のどをかき切られた美人の死体につまづいたりして、五つの殺人事件の謎を解決するハリウッドでの六日間のできごとをあつかったものです。すさまじいことには、全十七章のうち前半の六章までで、たてつづけに五つの死体がころがりこんできます。時間にして二昼夜もたたぬうちのことです。

この事件のメイン・トリックは、整形手術と、死体の検死・確認にあるのですが、後ほど述べますケーンの作法上の大きなミスとでもいうべき失敗がひとつあります。というのは、この作品の発表された47年から約十年後の『マスクをこわすな(注1)』という《マンハント》にも翻訳された短篇で同じトリックを堂々と使用していることです。ミスというより多作家のモラルとでもいいたいところなのですが、ここではあまり大上段にかぶらないことにしておきましょう。

この第一作(注2)で気づくことは、リデル自身はもっと古くからこの道で飯を食っていたことがあるということです。あるいはこれ以前にも短篇で登場しているのかもしれません(*13)。昔のマコーレィ事件の時に手助けをしてくれた検死官のモリッセィとか、「この街にこの前きた時は残虐な二重殺人にまきこまれた時だったっけな」とか、「そういえば、あんたキャメロン事件を解決しなすった探偵さんだね」などという文章がみうけられるからです。

メイン・トリック――といっても犯人はわかりませんが――短篇で使用され、翻訳されてしまったということをのぞけば、当時のハリウッドのありさまや、映画関係の皮肉な会話も多く、第一作なのでやや気負いこんでいるところもありますが、おもしろい作品といえましょう。

「ボスはニュー・ヨーク(*14)でぬくぬくしてやがるくせに」とか「有給休暇をすこしもくれない」とか、宮仕えのつらさをぼやくリデル君なんていうのも一興です。

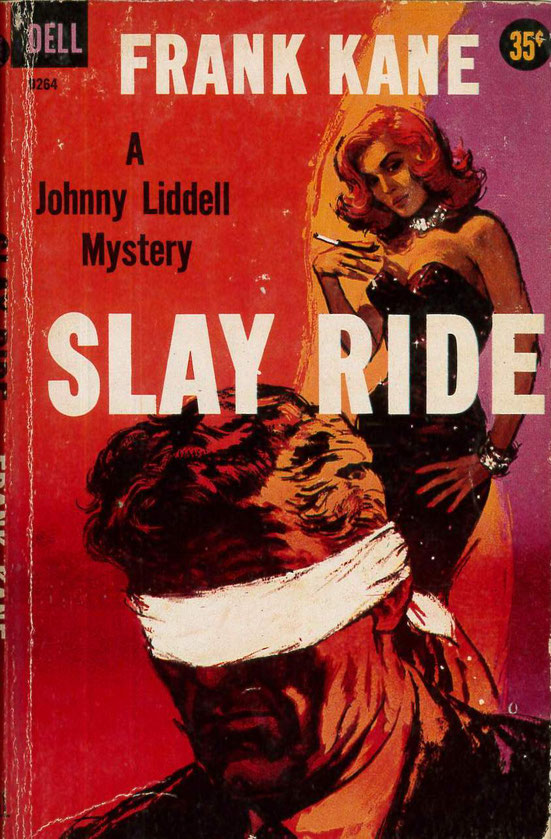

第二作は、前にもあらすじを御紹介したことのあるウォーターヴィルという小都市のクリーンナップもので『グリーンは死の色』。この事件を解決したリデルは、いよいよ十年ぶりで故郷のマンハッタンはイースト・サイドにニシキを飾ることになります。サラリーマンなら、さしずめ地方まわりから本社勤務になった嬉しさとでもいうのでしょうか、『スレイ・ライド』では、昔の友人たちの力を借りて大活躍をみせてくれます。

この事件の意外な結末が、リデルの独立と直接関係してくるのですが、それを明かしてしまいますと、いずれ翻訳のときに叱られますので、最後のぺージだけ、かいつまんで紹介しておきましょう。

「どうやら私はじゃまものらしいな」ハーレィ警部が言った。

「ちょっと待てよ、ハーレィ。僕もいっしょにつれてってくれないか。頼むよ」リデルが言った。

マグシィはハーレィにウィンクして「この人、私の言った意味がわからないらしいわ。よろしかったら、私たちを二人にしてくださいません? 新しい計画についてじっくり話したいんです」

「新しい計画だって、そりゃ何のことだ?」

「それはね、今度の事件の後では、アクメ探偵事務所には勤められないでしょうってことよ。あなた、御自分で開業しなさいな。ジョニィ・リデル私立探偵事務所というの。どう?」

ハーレィが部屋をでてゆくと、マグシィはリデルの膝にのって言った。「私があなたのこと疑ったお詑びに、キスはどう?」

「まてよ。ぼくときみのおとうさんのことをわすれないでくれよ」

「また、あなたまちがいをしてるわ。私は、父よりずっときれいよ」

ところでこの事件には、リデル=シリーズにこの後もずっと登場する人物が次々に登場しています。

ニュー・ヨーク市警のハーレィ警部(注3)がその一人です。

ハーレィはガムをひっぱりだすと、歯にはさんだ。

「リデル、わしは、お前さんがこそこそかぎまわって歩くのを、おさえることもできるんだぞ。今すぐにじゃないにしてもな。ひとつ言っといてやる。わしをごまかしたり、かげでこそこそやったりしたらたたきのめしてやるからな」(『スレイ・ライド』)

はじめは高拍子だった警部も、そこはもちつ・もたれつで、いっしょに仕事をするようになってくるとだいぶ様子が変ってきます。

警部はふり返って部屋に入ってきたリデルにうなずいてみせ、わざわざ近づいてきて手を握った。「ひさしぶりだな、ジョニィ」すらりとやせすぎの長身だが、ひどく乱れた白髪は、それまで指でかきむしっていた様子を示していた。口からはなしたことのないガムをかんでいるのか、あごが動いている。(『殺し屋を殺すな』)(*15)

この警部、ガムをかむのだけはあいかわらずとみえます。そして、二言目には「お前のライセンスは拳銃所持許可証で、ハンティングのじゃないぞ」ときめつけるのです。

この口ぐせがうつったのか、新作の『みすてられて(注4)』などでは。ハーレィの部下の刑事がそっくりそのままのセリフをリデルに浴びせ、彼をニヤッと笑わせるのです。この同じ作品で、リデルが秘書に向かってする電話のなかで、「見張りにアクメ探偵事務所のものを雇ったよ」という会話があります。十年の間に、リデルも人を使うところまで商売を繁昌させたのでしょう。

もう一人の主要人物は、ディスパッチ紙の社会部長ジム・キーリィです。

リデルが机の前でたちどまると、やせぎすの男は読んでいたディスパッチ紙から眼をあげた。彼の鋭い緑色の眼は、リデルを認めて大きく見開き、顔いっぱいに笑いが浮かんだ。「ジョニィ・リデルじゃないか!」(『スレイ・ライド』)

ニュー・ヨークの裏街には顔ききのジムの助けを借りて、リデルは、イースト・サイドににせ乞食の養成所をかまえ、全市数千の手下をとりしきっているダミィという男とも知り合いになるのです。

この貴重な情報網のおかげで『スレイ・ライド』や中篇『殺し屋を殺すな』では、おおいに仕事がやりやすくなります。

暗黒街の顔役連にも怖れられる行動派の私立探偵、ジョニィ・リデルですが、ケーンはこのシリーズで、つとめてリデルの独白をさけています。

「どうして警察にまかしとかないの?」

「自分の始末は自分でつけたいからかな。それとも、探偵事務所の同僚が射的の的みたいに殺されるのを、黙ってみていられないからかもしれないな」(『スレイ・ライド』)

「警察だって! 奴らは今、どんなことになってるかも知りやしないんだ。俺はこの事件をまったくのひとりっきりでかかえこんでる。そして、解決するまではかかえこむつもりさ」(『死の四角関係』)

「私立探偵ってのはタフだと思ってたぜ。あんたもなかなかやるじゃないか。TVにでてくる探偵にそっくりだな」男はいやな笑みを浮かべた。「TVにでてくる探偵は、うまく危険をくぐりぬけるぜ。ところが本番となるとそうはいかねえ。弾丸のなくなるまで射ちつくしてやる」

「TVの話だが、プログラムは何だね?」(『ナイトクラブの女』)

リデルが、イースト・サイドに自分の事務所を開設してからのお話は後のほうでまたふれることにします。スコット・ジョーダンや、ピーター・チャンバース(*6)とほぼ同期の戦後派第一期のニュー・フェイス、ポピュラーな私立探偵ジョニィ・リデル君にも、どうやらひとつ弱点があるようです。全男性共通の弱点。それは女性です。F・ケーンはよほどの恐妻家とみえます。

タイプライターに向かっている旦那のケーンを、乗馬用の鞭をもった奥さんが眼を光らせて監視しているからでもないでしょうが(注5)、シェル・スコットやピーター・チャンバースなどにくらべるとリデル君の浮気はあまりひどくありません。とはいうものの、こんな立場においこまれたらやはりカタブツのリデルといえどもさからえません。

女は腕をあげて首のジッパーをつまんだ。ガウンのジッパーがするするとひらき、くるっと背中にまわったガウンを脱ぎすてると、女は一歩踏みだした。

「どんな男だって、こいつにはさからえないな」

「あたしもそのつもりなのよ」

女は笑ってリデルを見あげ、ネクタイ、カラー・ボタンとはずしていった。

「こんな条件つきなら、人殺しだってやりかねないぜ」

「そうしてもらいたいの」(『女が体を賭けるとき』)

金髪はすっとリデルの首に腕をからませた。「ねえ、まだお昼前よ。八時まで、まだたっぷり時間があるわ。たいくつしないこと?」

リデルはニヤッと笑った。「なにか考えるさ」

女はリデルにぴったりよりそい、唇がかさなった。リデルはからだをひこうとしたが、女は激しく首をふって、彼の下唇にかみついた。やっとはなれると、彼女のやわらかな唇がしっぽり濡れ、眼が輝やいている。

「あんたみたい人を、長いこと待ちこがれてたのよ」(『群狼おごるなかれ』)

リデルの坐っている場所からでも、彼女のパジャマを脱ぐかすかな音がきこえた。彼女の白い肌が光線に淡く浮きあがった。長い、魅惑的な足、かっこうのよい内股、はりきったヒップ、すてきな曲線を描くくびれたウェスト。会ったときから気にいっていたウェストだ。乳房はふっくらと盛りあがり、ピンクの乳首がツンと突きだしている。

彼女が素裸のまま、両手をあげてアップした髪をとかすと、金髪が肩にこぼれ、かすかに光った。(『わき腹を見せる女』)

リデルの活躍した短篇のなかから、ベッド・シーン寸前の情景を三つひろってみました。第一景が、赤髪のルシル、第二景がブロンドのリサ、第三景がやはりブロンド娘のテリィの順序です。

こういう人泣かせの、アワヤというシーンばかりを探しているうちにフッと考えたのですが、リデルに接近してくる女性はどうやらすべて悪女のようです。リデルだけでなしに、通俗ハードボイルドの私立探偵が小説中でよろしくやるお相手の女性は九〇パーセント以上が悪女じゃないかなと思います。相手が悪ければこっちたってかまわないっていう、おかしなモラルがあるのでしょうか。

もっとも、リデル=シリーズの定連のなかには親しい女性がお二人でてきます。

その一人は、先に御紹介したニュー・ヨーク・ディスパッチ紙社会部長ジム・キーリィの一人娘マグシィです。

赤毛のマグシィは、椅子から立ちあがるとグラスをコーヒー・テーブルに持っていった。煙草の箱から一本ぬくと、リデルのくわえている煙草から火をつけた。(『殺し屋を殺すな』)

リデルとマグシィのそもそもの馴れそめは、彼がニュー・ヨークを去った十年以上も昔のことでしたが、十年ぶりの二人の再会は『スレイ・ライド』に描かれています。

「待たせてすまなかったな、ジョニイ。実は連れがあるんだ。あんたが街にいると聞いてどうしても会いたいという娘がいてね」

ジム・キーリィが指し示した娘のやわらかなブロンドの髪と、うす笑いを浮かべた眼と、やわらかなみずみずしい唇には、かすかに見憶えがあった。

この二作品でもおわかりのように、マグシィははじめブロンドとなっていたのに、それ以後の作品ではいつのまにか赤毛になっています。女は魔物というわけですね。あるいはケーンのミスのひとつかもしれません。それはともかく、マグシィは父親の下でロニィ・キーリィのペンネームで記事を書いている敏腕の婦人記者です。社交欄しか担当させてくれないと父親に不平ばかりいっているだけに、リデルのよきパートナーとして難事件にはいつも登場してきます。マグシィはおさげのソバカス娘だった頃、リデルを愛していたのですか、彼が街を去ったあとで一度結婚し、今はアパートにひとり住まいの身の上なのです。焼けぼっくいに火のたとえ、旧交を温めるまもなくマグシィは、リデルにまた夢中になってしまったようです。

「そんなキスないわよ。もっとちがうキスをするぐらい私も大人になったわ、ジョニィ」

「いいかい。そんなのムチャだよ。君のお父さんと僕は……」

「お父さんにキスしてって頼んでないわよ。もっと近くによってよ。いじめやしないわ」(『スレイ・ライド』)

「いつでもそばにいてあげるよ」彼は立ちあがって彼女に近づくと、強く唇をおしつけた。しばらくして、彼女はリデルをおしのけた。

「そんなことすると、おかしな気分になってしまうわ」彼女は笑った。リデルはもう一度キスした。

「ねえ。それは僕も同じさ」(『弾痕の証し』)(*16)

「いやよ」マグシイは彼を枕で打った。彼はもう二言、三言彼女をからかった。彼女は、もう一つの枕で彼を打った。

二人は長椅子の上でもっれ合い、彼女はリデルの耳たぶにかじりついた。

彼は六時の飛行機に乗りおくれてしまった。そして深夜便も、朝八時の便も、翌夕の六時の便も。(『裸の罠』)

どうもここまでくると、二人の仲もプラトニックとは言えないようです。

もう一人、リデル=シリーズを彩どる女性は、秘書のピンキィです。彼女はリデルとは事務所開設以来の仲です。

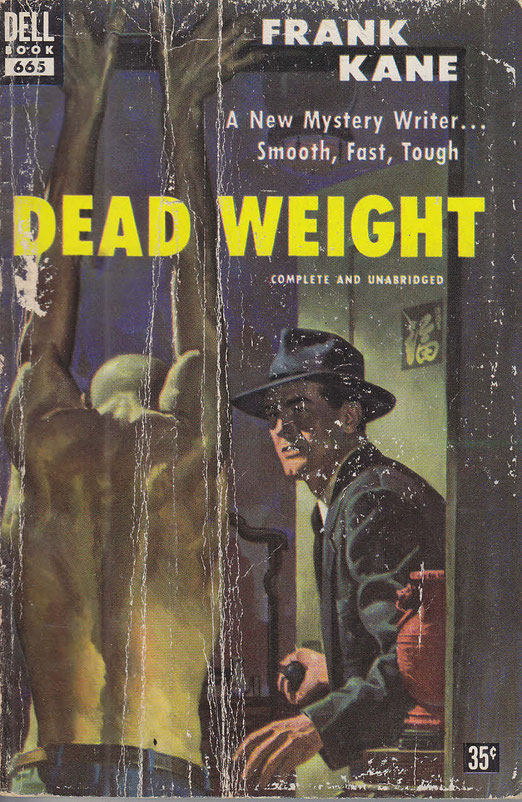

リデルの独立のいわれは『スレイ・ライド』のラストに紹介されていますが、開業第一番目の事件は『デッド・ウェイト』でした。

ジョニィ・リデルはデスク・チェアによりかかり、廊下に面した「ジョニィ・リデル私立探偵事務所・入口・八二五号室」と書いたくもりガラスのドアの人影をみつめていた。

小柄な男の影だった。影はためらいがちに八二五号室のドアに向かった。

リデルはため息をつくと、紙コップを握りつぶしてくず籠に放った。コップは縁にぶっかって、床にころがった。リデルは、元気なく床のコップをながめ、事務所をきれいにしておかねばならんな、と思いながらも腰をあげなかった。机の一番下の引きだしに五本目のバーボン・ウィスキィの瓶を収め、古い書類をひっぱりだして目をとおしていると、応接オフィスから赤毛娘が駈けこんできた。

彼女の顔には当惑の色が浮かんでいた。「リデル氏が御面会です、リデルさん。ジョニィ・リデル氏です」(『デッド・ウェイト』)

リデルのオフィスは四十二丁目にあり、窓からブライアント公園の見おろせる建物にあります。初めは八階にいましたが、すこしたって十二階に移動しています。

赤毛の秘書は、低い仕切りで囲ったいつもの席に坐っていた。マニキュアでピカピカの指先をいためないように、タイプをポツンポツンと打っていた。リデルが部屋に入ると、顔をあげてにこっと笑った。(『殺し屋を殺すな』)

この短篇が56年の作品。やはりつき合いが長くなると、徐々に親しみもわいてくるのでしょう。一番新しい作品では、こんな冗談をきき合うようになっています。

「ジョニィなの?」赤毛は知りたがった。「こんな時間に電話するなんて。いったい、いま何時?」

「時間を知りたいんなら、僕に電話をかけさすより、目覚し時計でも買ったほうがいいんじゃないのかい」リデルがうなり声をあげた。

「なんですって、まあ。あたしたち、今晩すこし、虫のいどころが悪いようね」

「君のことなんかしらんがね。雨の中を二時間もほっつき歩いてれば、きげんも悪くなるさ」(『みすてられて』)

『みすてられて』の原名 ”Vice to the Lovelorn” (*17) はもちろん、Love Lane (愛の小径) のモジリです。

オフィスがでたついでに、リデルのアパートの場所をあたってみました。

マールボロー・アパートは風雨にさらされて黒ずんだ古い石づくりのビルで、東五十三ストリートの同じような建物のあいだに、ひっそりと立っていた。入口の右手の青銅の看板が、ただひとつの目印だった。

リデルがエレベーターに向かいかけると、シャレ者の小柄なクラークが手を振って「リデルさん、御伝言ですよ」と声をかけた。四Eと書いた棚からメモに書いた伝言をとりだし、ていねいぶった妙な笑みを浮かべてカウンターごしに手渡した。(『群狼おごるなかれ』)

リデルはこのあとしばらくしてアパートを変え、東三十一ストリートに移っています。

リデルは、東三十一のホテル・アボットに住んでいた。古びた建物でうすよごれていたが、ホテルには客がいっぱいだった。大きなロビイは騒々しく、大きなネオンで薄桃色に輝やいていた。煙草売場で、ブロンドの売子を背の低い男がくどいていた。リデルをみかけたブロンドは、手をふってみせた。(『ナイトクラブの女』)

リデルは、相手と場所によって、バーボンも飲めば、イタリアのブドウ酒、キァンテイなんていうイキな飲みものも口にします。マグシィとはよくイタリア料理店〈ルイジ〉にたちよりますが、ひとりの時はたいていマイクの店にきまっています。

ジョニィ・リデルは、マイクのデッドライン酒場のとまり木に坐ると、天井にただよっている灰色の煙をみた。店の近くの高いビルをごてごてと飾りたてている自称天才たちの広告サインをみた。彼は、グラスが空なのに気づいてお代りの合図をした。

バーテンはコニャックの瓶を奥の棚から選び、グラスの縁まで満たした。(『弾痕の証し』)

ジョニィ・リデルはマイクの店のスツールに坐って、鏡に映る自分の顔にみいっていた。彼が思っているほど元気そうにはみえなかった。眼を手のグラスに転じ、また空になっているのをみて、おかわりを注文した

バーテンは、前につきだされたグラスをみつめてから、おもむろに棚から瓶を選んだ。

彼は、リキュールをグラスの縁ぎりぎりまで注ぐと、一滴もこぼさずにカウンターの上を滑らせた。(『やるか、くたばるか』)

ハードボイルドものではかならずお目にかかる、重要なわき役、バーテンダーのみせ場のひとつです。

▶︎ローカル・カラー

リデルの事件簿をふりかえってみてもおわかりのように、彼のあつかう事件はマンハッタンが大部分です。

ひさしぶりにニュー・ヨークのイースト・サイドを訪れたものには、どこにも古い時代のおもかげをみいだせないにちがいない。ただ、フォーサイス・ストリートだけは、文明の新しい流れにさからって生き続けてきた街といえる。

古いイースト・サイドの中央部に位置するフォーサイス・ストリートは、チャイナ・タウン(*18)がマンハッタン・ブリッジ・プラザで終るところから始まり、グランド、ブルーム、デランシイ、リヴィングストン・ストリートなどを二分して西に(*19)走っている。たしかに、昔よく道ぞいに並んでいた手押しの屋台車は姿を消したし、ユダヤ人の一品料理の屋台などもスペイン人のブドウ酒店(ボディーガ)(*20)にとってかわられてしまった。だが、フォーサイス・ストリートは、デランシイ・ストリートなどよりずっと、イースト・サイドがイースト・サイドだったラ・ガールディアの時代の(*21)まま残っていた。

街にはいまでも、薄よごれた古ぼけたホールの、換気装置も冷暖房装置もない古びた建物が立ち並んでいた。階ごとに共同便所がある程度で、浴室やシャワーの設備など、この一帯ではむしろ奇異な感を与えるのだ。

とはいえ、フォーサイス・ストリート一帯には、今日では、おかしな形のてっぺんが平らな帽子をかぶったシャレたみなりの、あごひげを生やしたユダヤ人の牧師(*22)の姿は、ほとんどみかけなかった。そのかわりに、やせた、黒い肌のプエルト・リコ移民や、南部の奥からやってきたもっと色の黒い新参ものたちの姿がみられた。(『人狩りの時』)

マンハッタンといっても、リデルの繩張りはもっぱらイースト・サイドです。『重要証人』や『トリッガー・モーティス』などにも、イースト・サイドのリアリスティックな描写が散見されます。ケインの文章のひとつの魅力は、物語の筋とははなれていても重要な背景となっている、このような風物の描写にあると思います。

イースト・サイドには友人も多く、馴染みの場所もいくつかあるので、ここを舞台にしたときのリデルは、まさに水を得た魚のように活躍してくれます。

リデルが1940年代の十年間、イースト・サイドを留守にしていたことは前にお話ししましたが、生まれも育ちもレッキとしたニュー・ヨーク子であることはまちがいありません。

「あんたって、すごいのね。これまでにマキシィの相手をして無事に帰れた人なんてお目にかかったことなんかなかったわよ」

「たやすいことさ。これでも、1929年にはフレア(のみ)級(*23)のチャンピオンだったこともあるんだ。六四ストリートの小学校時代のことだがね。それに、君も力を借してくれたし。この男の顔に、その爪で彫刻を切りきざんでくれようとしてくれたおかげで、俺もひと息つくことができたってものさ。さもなきや、いまごろ反対に、この男に俺の顔を派手に変えられてたとこだろうぜ」(『あやつり人形』)(*24)

1929年に小学生だったとすれば、リデルも今年あたりで四十代のなかばということになりましょう。ハードボイルドの私立探偵さんはお年を召さないということになれば、話はまた別なんですが。『デッド・ウェイト』『弾痕の証し』(*16)とたてつづけに難事件を解決したリデルは、『裸の罠』でサン・フラシスコからハリウッドに飛び、ひきつづいて翌年には『未知の毒薬』事件のためにニュー・オルリアンズ(*11)に旅しています。このころから短篇での活躍もめざましくなり、ほとんどがマンハッタンの地元の事件ですが、五五年には『死人は人を殺せない』(*25)で『グリーンは死の色』と同じウォーターヴィルに出張しています。たしか、この町は49年の事件でクリーンナップされたはずなのに、またぞろ悪玉の警官が登場してリデルを悩ませます。57年には長篇『トリッガー・モーティス』短篇『深夜の収獲』(*26)でまたハリウッドに飛び、60、61年はラス・ヴェガス付辺で『つかのまの死』『やるか、くたばるか』の二つの事件を解決しています。サン・フランシスコを舞台にしたTV『面どおし』の小説化もあります。

しかし、なんといってもリデルのみせ場はイースト・サイドでしょう。映画『四人の恐迫者』の原作『重要証人』はリデルこそでませんが、ニュー・ヨークの夜のなまなましい様相をリアルにみせてくれました。

マンハッタンのイースト・サイドを歩くジョニイ・リデルは、バワリイのカート・キャノン、シカゴのデッド・エンドをうろつくマック、ハリウッドのマーロウなどと同様に、特定の地方と結びついて、私たち読者に鮮やかな印象を与えるのです。

いったい、日本のどこの街のことなのかさっぱりわからぬ無国籍小説や映画が氾濫する一方、旅行案内書と時刻表でできた旅行見聞記みたいなミステリィも多い――といった現状はどんなものでしょうか。そんなことはおかまいなしに、密室だ、鍵穴だ、かくし扉だと騒いでいたころもあったのですから、すこしは良くなってきたのかもしれませんが、このへんでひとつ、じっくり特定の地方や街に根をおろしたローカル色豊かなミステリィの登場を望みたいものです。

▶︎経歴・私生活

F・ケーンの経歴や私生活については、あまり多くのことは知られていません。本格的にミステリィ小説ととりくむ以前には、ラジオのミステリィ番組に台本を書いていたといわれています。その番組が、《マンハント》一月号の「ポケットの中の本棚」でも御紹介したパルプ・マガジンのヒーローたち――ニックーカーター、シャドウなど――を主人公にしたものだったということは、彼のミステリィ作法上、非常に興味あることだと思います。

20年(*27)、30年代に盛んだった多くのパルプ・マガジンは、今ではすっかり変型してしまい、むしろその伝統は。ぺイパー・バック本に受けつがれたのではないかとよくいわれます。パルプ・マガジンのヒーローを活躍させたラジオ・プログラムの台本書きの仕事が、おそらく、タフで、スピーディなF・ケーンのミステリィの作法にもつながっているのでしょう。ケーンの放送関係の知識を知るのに都合のよい作品は、《マンハント》に翻訳が掲載された『くたばれ大根役者!(注6)』です。その一節に次のようなセリフがあります。

ディレクターのハル・ルイスは、静かにするように手で合図をすると「さあ、もう一度だ」と、どなって台本のページをめくり「マンニー、お前はギャング役だぞ。舌がまわらなくちゃ困るぜ。それから警官に〝幻の怪盗〟を指さして〝あれはやつらの仲間だ〟というところを〝おれたちの仲間だ〟なんてまちがえるな」

幻の怪盗(ファントム)というのも、シャドウなどと同じ古くからの大衆のヒーローですが、この作品から察するところ、戦後でもラジオで長いあいだ人気があった番組なのでしょう。台本片手にどなっているディレクターのとなりに坐っているジョニィ・リデルをF・ケーンとおきかえてみるとおもしろいですね。

ケーンは、ミステリィの筆をとりはじめてからも、ラジオでなく今度はテレビの人気番組の小説化――ナヴェライゼイション(*28)(注7)――をやっています。小説化はともかくとして、コマーシャルをいれて三十分という限られた時間の制限のなかで、会話を主体としたラジオ番組のシナリオを書く仕事に年期(編注・年季)をいれたことは、行動派ミステリィを実際に書く上にも非常にプラスになったのだと思います。

作家の私生活・友人関係を知るのにもっともよいものが、巻頭に飾られる献辞であることは前にもお話ししました。ケーンの作品をあたってみますと、まず『死の四角関係』が奥さんに、『デッド・ウェイト』がトムとアリスのハーレィ夫妻に、『弾痕の証し』(*16)が弟のヴィンに、『グリーンは死の色』が母親に。そして『やるか、くたばるか』が雑誌の編集者ベティ・ブレスに捧げられています。

奥さんに捧げられた献辞については再三紹介してきましたが、弟のヴィンの献辞にはジョニィ・リデル=シリーズの技術顧問(テクニカル・アドバイザー)としての努力に対して、という言葉が付せられています(*29)。ケーンの作品には、いろいろ綿密な下調べや、専門的知識を土台にしたトリックや、捜査活動が描かれていますから、多分そういった面での助言に対しての感謝の気持を表わしたのでしょう。なにも注釈のついていないハーレィ夫妻とベティ・ブリスについて推測をかさねてみますと、前者は、シリーズの主要登場人物であるニュー・ヨーク市警殺人課のハーレィ警部、後者は、リデルの恋人役をつとめるマグシィ・キーリィのモデルではないでしょうか。同様に彼女の父親のディスパッチ紙社会部長ジム・キーリィにも実在のモデルが存在しそうです。ジャーナリストの友人たちがマンハッタンのナイト・スポットや、裏街、暗黒街についての知識を与えたり、実地指導を、作家F・ケーンのために買ってでてくれたのでしょう。これらの登場人物については、別項でも御紹介いたしました。

献身的な妻君の愛の鞭、理解のある兄弟、顔ききのジャーナリスト、そうとうの地位にある警察官、まずこれだけを御用意なされば、あなたにもミステリィが書ける――かもしれない、ということです。といって、このシリーズにときどき顔をだす乞食の大親分などといった人物とは、あまり近づきにならぬほうが無難でしょう。

ケーンの交友関係というのとはすこしはずれるかもしれませんが、彼の版権代理人は有名なスコット・メレディス (Scott Meredith) です。ただ、前づけにメレディスの名前が明記してあるのは四九年から五五年ごろまでのことで、現在は縁がきれているのかもしれません。

▶︎作法上のミス

ミステリィを書く上でのミスといっても、ここでとりあげるのはトリックのミスや専門的な知識のミスでなく、もっと根本的なことです。これは、日本の作家にもあるいは共通なことかもしれませんが、乱作・多作のあまりに作家が犯してしまう同一プロットや同一トリック、それに文章の重複ということです。

資料集めのために、長篇以外の数多い中・短篇にあたってみました。『リデルの死体置場』には《マンハント》から四篇とその他の四雑誌から各一篇、計八篇、『仕組まれた罠』には《マンハント》、《マイク・シェインMM》から各二篇、《エド・マクペイン》(*30)から一篇、その他三篇、計八篇が収められています。このように中・短篇の主な掲載誌は、マンハント(十九作)、マイク・シェインMM(六作以上)で、その他古いところではモブスター(52年)クラック・ディテクティヴ・ストーリィ(47年)プライヴェイト・アイ(53年)セイントMM(54年)などの雑誌にも掲載されています。《マンハント》本国版に掲載のリデル=シリーズは全部翻訳されてしまいましたが、これら古い雑誌からいずれリデルの再登場を願うことになるでしょう。

新しい雑誌では、エド・マクベイン誌(第3号・61年)、アーゴシイ(62年4月)、マンズ・マガジン(62年5月)などに掲載されていますが、これらの中篇はいずれ長篇にひきのばされることでしょう。彼の短篇はいくつかアンソロジィ(注8)にも収められています。

第一作は47年と古いのですが、いずれも小さな出版社で、ケイン~リデルの人気が高まったのは、ポピュラーやデルのリプリントがではじめてからで、《マンハント》に数多くの短篇(注9)を発表することによって、人気に拍車がかけられたのです。

さて、作法上のミスという点ですが、これらの中・短篇を綿密にあだって(*31)みますと、何回も同一のシーンがくりかえされていることに気づきます。短篇として雑誌に掲載した作品を長篇にひきのばす例は、他の作家にも多いことで、やむをえないでしょう。ケーンもこれまでに《マンハント》などに掲載された中篇(注10)を長篇として発表しています。ここで指摘したいのは、その逆に、つまり長篇として初め発表した作品を後に短篇に焼直した例です。この例については『死の四角関係』のトリックのところでふれておきました。探す気になれば他の作家にも例があることでしょうが、気がついたので紹介しておきました。他人の小説から盗作するのよりはマシですが、ケーンのごまかしの下手な点は、人物の名前をとりかえるだけで、あとはまったく同一の文章をくりかえしていることです。同様なくりかえしについては、以前にも『重要証人』と『トリッガー・モーテイス』で同一の風俗描写のあることを指摘したことがあります。同一文章の転用のもっとも明らかな例を次にひとつ御紹介しましょう。ファースト・シーン同様、ケーンのラスト・シーンはなかなか余韻のある名調子なのですが、次のような幕切れがよほど気にいったのか、三つの作品でくりかえして使用されているのです。

引金にかかった彼女の指に力がはいった。力のはいった指は青白く、血の気がなかった。彼女は、歯をくいしばり、引金にかかった指に力をこめた。

四五口径は、金属的なカチッという音をたてた。

「射つんなら、弾丸をこめとくんだね」リデルが言った。

ワンダは、弾丸の入っていない拳銃をみつめ、リデルが近づいて腕から拳銃をもぎとっても、さからおうとしなかった。

彼女はやわらかな唇を舌の先でなめ、彼の首に手をまわし抱きついてきた。「そんな気じゃなかったのよ、ジョニィ」彼女は言った。「こんなこと、できっこなかったわ」

リデルは腕をのばして彼女を支えてやった。緑色の巴旦杏のような形をした眼が涙にあふれている。彼女のゆたかな唇がふるえた。

「二人でたっぷり頂くこともできるわ。逃げることも。五十万ドルもあれば、何だってできるわ」

リデルは黙ってつっ立ったまま、彼女の純な、美しい顔とからだをみつめていた。心の中で、彼女のおかげで死んでいった男の数をかぞえながら。

彼は手をふりあげると、平手で彼女の顔を殴りつけ、彼女は床に長々とくずれおちた。細い血があごにかけて流れるまま、じっと床に長くなっている彼女をみながら、リデルは部屋を横ぎって、受話器をとり、警察につないでくれ、と交換手に告げた。(『未知の毒薬』)

この文章は『未知の毒薬』のラスト・シーンです。悪女役を演ずるのはこのシーンではブルネット娘のワンダで、手にする拳銃は四五口径となっています。この文章と《マンハント》59年4月号掲載の『わき腹を見せる女』と比較してみますと、同じ情景で、ただ女性がブロンド娘のテリィに変わっているだけの相違なのです。興味のおありになる方はもう一作《マンズ・マガジン》に掲載された『みすてられて』とくらべてみてごらんになってください。この一番新らしい作品では、悪女がブロンド娘のマータになり、拳銃まで二二口径の女性用にかわっているのです。

▶︎死の好きな作家

アラさがしはこれくらいにして、ケーンの作品で二、三気づいたことをつけ加えておきます。第一作の『死の四角関係』でも巻頭からたてつづけに死体が五つ転がりこみます。長篇一作で死体が五つというのは、ケーンにしては標準以下で、全作を平均してみれば、おそらく半ダース以上にのぽるのではないかと思います。しかし、人間に突然加えられた暴力的な死ということについて、ケーンは、マイク・ハマーなどのマニアックにくらべると淡白でつきはなしているところがあります。といっても、私立探偵ジョニィ・リデルの行動の動機として、依頼人や同僚の死が大きな力をもっていることも事実なのです。

一方、リデル=シリーズをはなれたサスペンスやナヴェル(*32)では、じわじわと迫ってくる恐怖や死に対するちっぽけな人間のあがきもよく描かれています。『重要証人』もそうですし、新作の『共謀者』も海上の小舟にただよう一組の男女というテーマで新味が期待されます。ただ、ケーンの死とか暴力に対する態度は極端に通俗的・メロドラマディックなもので、つねに悪事は償われなくてはならぬ、という健全なモラルに支えられている点がいささかものたりないともいえるのです。もっともこの正義感は、大衆のヒーローになるための必要な条件ともいえるのです。

ケーンの作品のタイトルには死(Dead, Death)のつくものがたくさんあります。長篇の『グリーンは死の色』『デッド・ウェイト』『死の儀式』をはじめ中・短篇にもじのDeadのつくタイトルが十作ほどあり、短篇集『仕組まれた罠』は八篇のうちDeadのつくものを六篇収めています。タイトルで気がつきましたが、ケーンのつけるタイトルにはひとひねりひねったモジリが多く見られます。たとえば、Dead Rite は Dead Right(まさにそのとおり)、Slay(殺す)Ride は Sleigh Ride(そり乗り)といった調子です。

ケーンの作品は、リストでもおわかりのとおり、ペイパー・バック本はほとんどがデルから出版されており、その他初期のポピュラーやビーコンからもでています。ハード・カバーはあまりみかけませんが、小さな出版社から出版されていたようで、当時はそれほど人気がなかったようです。

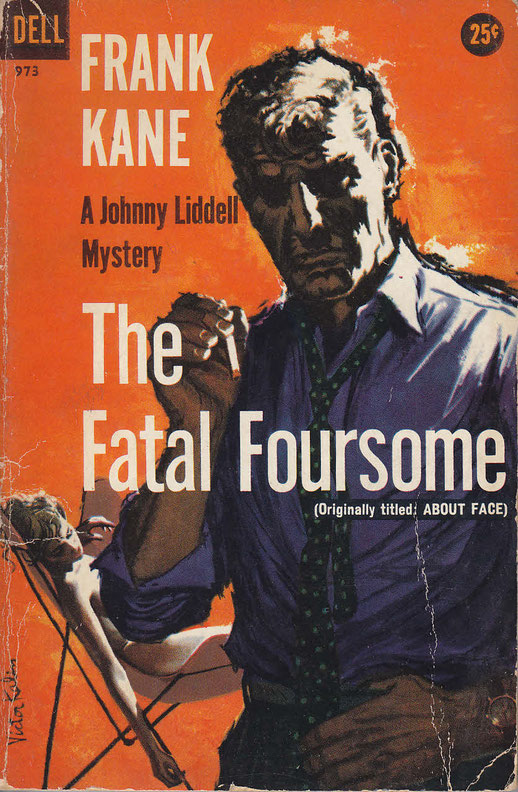

蛇足ですが、リデル=シリーズのカバーピクチュア(*33)をもっとも多くてがけているのは、ヴィター・カーリン(*34)という画家です。その男性的な筆致は『死の四角関係』のカバー(77頁)(編注・サイトではこの回最初の画像)からもおわかりでしょう。

注

*編注 雑誌掲載時の本人による注

1) Dead Pigeon 本国版57/7。日本語版《マンハント》63/1。同一トリックというのは、整形手術を受けた殺人犯の手術後の顔の再現法と犯人を自白させる心理的なトリック尋問のこと。

2) The Fatal Foursome(*35) 47年に出版された時はAbout Faceのタイトルがついていた。この原名は「まわれ右!」の意味だが直訳して『面相について』としても内容上はおかしくない。デル・ブックのペイパー・バック本や簡単な経歴をあたってみたが、この作品以前のものがみあたらないので。いちおう第一作とした。

3) Inspector Herlehy 読みにくい名前で《マンハント》の訳者(山下、井上、中田氏ら)もまちまちだが、ハーレィ警部とした。

4) Vice to the Lovelorn Man’s Magazineの62年5月に掲載の作品。新らしい中篇ではArgosy62年4月のMusic to Die Byが先に単行本にはいるのではないか。

5) 『死の四角関係』に付せられた献辞のことで「真珠の握り手のついた乗馬鞭をもった妻のおかげでこの作品はできた」とある。

6) Sleep without Dreams 本国版56/2、日本語版61/8の作品。ラジオ界をあつかったものはこれ一作だが、ハリウッドを舞台とした長篇も多く。その他音楽界ものではリデルの登場しない『ジューク・ボックスの王様』がある。

7) The Lineup リストにもあるようにテレビ番組の小説化。(*36)

8) The Bad Girls, The Young Punks などのアンソロジィに収録されている。

9)《マンハント》本国版掲載のリデル=シリーズは計十九作だが、年度別にみると。53年(5)54年(4)55年(3)56年(3)以下年々作品が少なくなっている。

10) ケーンの作品で中・短篇を長篇として書きなおしたものは『トリッガー・モーティス』(マイク・シェインMM58/4)『つかのまの死』(マンハント54/4(*37))『人狩りの時』(マンハント60/4(*38))と『重要証人』(マンハント56/8)などの作品、および、リストに記入もれした『殺人の朝(The Mourning After)(*39)』(マイク・シェインMM62/4)がある。結局、リデル=シリーズは十七冊となる。(*39)

作品リスト

*編注・雑誌掲載時のものに著者自身が手書きで追加・修正しています。

ジョニィ・リデル=シリーズ 1)〜16)

1)The Fatal Foursome (47)『死の四角関係』(About Face)

2)Greenlight for Death(編注・正しくはGreen Light for Death。小鷹文庫参照)(49)『グリーンは死の色』

3)Slay Ride (50)『スレイ・ライド』

4)Dead Weight (51)『デッド・ウェイト』

5)Bullet Proof (51)『弾痕の証し』

6)Bare Trap (52)『裸の罠』

7)Poisons Unknown (53)『未知の毒薬』

8)Grave Danger (54)『死の危険』

9)Red Hot Ice (55)『ヤバイ紅石』

10)A Real Gone Guy (56)『いかれポンチ』

11)Trigger Mortis (57)『トリッガー・モーティス』

12)A Short Bier(60)『つかのまの死』

13)Time to Prey (60)『人狩りの時』

14)Due or Die (61)『やるか,くたばるか』

15)The Mourning After(61)(*40)

16)Dead Rite (62)『死の儀式』

1)はミステリィ・ハウス社3)〜8)はアイヴス・ウォッシュバーン6)8)9)は代理人がスコット・メレディス。リプリィント版は全部デル・ブック。グラフィック,ポピュラーからも発行されている。

17)Liz(55)『リズ』

18)Key Witness (56)『重要証人』

19)The Living End (57)『どんづまり』(*41)

20)Syndicate Girl (58)『シンジケイトの女』

21)The Lineup (59)『面どおし』(*42)

22)Juke Box King (59)『ジューク・ボックスの王様』

23)The Conspirators (62)『共謀者』

17)はビーコン18)〜23)はデル・ブック。いずれもリデルの登場上しないサスペンス,内幕もの,ナヴェル。21)はTV番組のナヴェライゼイション。

24)Johnny Liddel’s Morgue (56)『リデルの死体置場』

25)Frank Kane's Stacked Deck(*43)(61)『仕組まれた罠』

24)25)はデル・ブックの短篇集。各8篇はいずれもリデルの登場するもの。マンハント,マイク・シェインMMからの転載が多い。(*44)

*出典 『マンハント』1963年3月号

[校訂]()内は現在の一般表記、[]内は注釈、誤→正

*1:フランク・ケーン(ケイン)

*2:ジョニィ(ジョニー)・リデル

*3:リデル=シリーズ → リデル・シリーズ

*4:長篇が十六作 → [1962年暮れの時点では長篇が17作。1967年刊の最終作 Margin for Terror までには28作の長篇と2冊の中短篇]

*5:ペイパー・バック → ペイパーバック

*6:チャンバース → チェンバーズ

*7:H・ケーン(ケイン)

*8:ブレイザー → プラザー

*9:H・マスール(マスア)

*10:負ていれ → 負けていられ

*11:ニュー・オルリアンズ(ニュー・オーリンズ)

*12:ペリィ(ペリー)・メイスン

*13:1947年刊の長篇第1作より前、Crack Detective Stories 1944年7月号掲載の短篇 “Murder at Face Value” にリデルが登場している。

*14:ニュー・ヨーク(ニューヨーク)

*15:『殺し屋を殺すな』→[《マンハント》本国版1956年1月号に掲載された中篇で、日本語版1960年3月号に訳載]

*16:『弾痕の証し』→[邦訳は『弾痕』(久保書店]]

*17: Vice to the Lovelorn[lovelorn は恋に破れた者、失恋者という意味なのだが、love lane(愛の小径)のモジリかどうかは疑問。むしろ、「失恋者に提供するアドヴァイスではなく、ヴァイス(悪いコト)」という意味ではないだろうか。]

*18:チャイナ・タウン → チャイナタウン

*19:西に → 縦に[? マンハッタンの地図を見ると、フォーサイスは南北に走っている。]

*20:ブドウ酒店(ボディーガ)→[ニューヨークの bodega はピスパニック系の食料品店]

*21:ラ・ガールディアの時代 →[フィオレロ・ラガーディアがニューヨーク市長だった1933年から45年頃までの時代]

*22:牧師 → [ユダヤ教会に牧師はいないので、たぶんラビ(宗教的指導者)のことだろう]

*23:フレア(のみ)級 →[ボクシングに flea-weight 級はない。フライ(はえ)級をモジった冗談だろう。]

*24:『あやつり人形』→[《マンハント》本国版1959年12月号に掲載された短篇で、日本語版1960年1月号に訳載]

*25:『死人は人を殺せない』→[《マンハント》本国版1955年8月号に掲載された短篇で、日本語版1959年11月号に訳載]

*26:『深夜の収穫』→[《マンハント》本国版1957年12月号に掲載された短篇で、日本語版1961年2月号に訳載]

*27:20年 → 20年代

*28:ナヴェライゼイション(ノヴェライゼイション)

*29:[ヴィンセントはニューヨーク市警の刑事だった。]

*30:エド・マクペイン → [《エド・マクベインズ・ミステリー・ブック》のこと]

*31:あだって → あたって

*32:ナヴェル(ノヴェル)

*33:カバーピクチュア → カヴァー・ピクチャー[装画]

*34:ヴィター・カーリン → ヴィクター・ケイリン

*35:The Fatal Foursome [実際にリデルものの長篇第1作。デルのペイパーバック版は58年刊で、47年刊ハードカヴァー初版のタイトルが About Face]

*36:CBS-TV で1954年から60年まで放映され、日本では《サンフランシスコ・ビート》として1964年に放映。

*37:マンハント54/4→[《マンハント》本国版54年4月号にF・ケインの作品は掲載されていないので、54年5月号掲載の Lead Ache のことかもしれない。]

*38:マンハント60/4→[たぶん《マンハント》本国版60年4月号掲載の Pass the Word Along だろう。]

*39: The Mourning After [morning after(事後の翌朝)と mourning after(事後の哀悼)は同じ発音なので、よくタイトルに使われる。]

*40:[次回の訂正によると、『殺人の朝(The Mourning After)』は筆者校正時に加筆したというが、作品リストではリデルものは16作になっている。62年12月刊の Crime of Their Life を加えると確かに17作になる。]

*41:The Living End →[ほかの資料ではリデルものになっているが、確かにリデルの出ないノンシリーズ]

*42: 21) The Lineup[タイトルは The Line-Up ではなく、この The Lineup が正しい。]

*43:Frank Kane’s Stacked Deck → Stacked Deck

*44:フランク・ケインは1912年にニューヨーク市ブルックリン区で生まれ、1968年にニューヨーク州マンハセットの自宅で亡くなった。56歳だった。ニューヨーク・シティー・カレッジを卒業、セント・ジョン大学法学校を中退。ラジオやTVの脚本を多く書いた。フランク・ボイド名義で、主演のジョン・カサベテスがピアニスト探偵に扮したTV番組《ジョニー・スタッカート》のノヴェライゼイション Johnny Staccato (GOLD MEDAL, 1960) を執筆したり、ダレン・マッギャヴィン主演のTV番組《マイク・ハマー》の脚本を多く書いた。