#2 初舞台(マンハント)

3 行動派ミステリィのスタイル

6 はじめもカンジン おわりもカンジン

――さまざまなラスト・シーン考――

告白型ラスト・シーン

「この数年、いつもひとりぼっちだったの。こんな私のことなんかおわかりにならないでしょうね。女としての価値がまだ私にのこっているんだろうか、あの感じをもう忘れてしまったんじゃないだろうか。それを試したくって、行きずりの男に強姦されてもかまわないなんて思ったこともあったわ。今、こうしてふたりっきりでいるってことが、私には、どんな意味のあることか、おわかりになって? 恐れと罪の意識におびえながら、それでもあなたとふたりっきりでいたいの。あなたの愛していたキャサリンを殺したのは、私よ。誰でも呼べばいいわ、だけどその前に、私を抱いて、ハリイ! もう一度だけ強く抱いて! お願いよ。もう一度、もう一度」

はげしく泣きじゃくりながら、思いつめた声で俺に訴えかけてくる。

「そのとおりよ、殺しちゃったの。そうみんなに言ってもいいわ。だけど、今すぐはいや。お願いだからあとにして。ちょっとでいいからふたりっきりでいたいのよ。ひとりぼっちにしないで、ハリイ。お願いよ」

俺がつきはなすと、彼女はきっと頭をもたげ、ベッドの端に膝をたてて腕をつきだし、乳房をぴんと張った。まるで邪教の巫女が、薄明の中でいけにえに祭られるのを待っているようなポーズだ。が、やがてがくりと首をたれ、弱々しく泣きくずれた。

俺は、固く握った右のこぶしを、血がでるほどきつくかみしめ、じっとたちすくんでいた。浴室でみづくろいを整え、部屋に戻ると、彼女はうつぶせに倒れていた、息をしているかどうかもわからない。むきだしの腰にシーツがもみくしゃによじれて、からみついていた。さらされた死体の屍衣のようだ。

かすかな陽光がブラインドに映った。三時二十九分。俺はベッドのそばで、しばらく何もいわずにたちすくみ、彼女を見おろしていた。手にとりあげた

受話器の感触が、コルト・オートマチックの銃身よりも冷たかった。受話器を耳にちかづけ、俺は警部に電話をかけはじめた。

*

ごあいさつをぬきで、まずラスト・シーンをひとつ紹介しました。作品は、デビッド・マークソン(*1)の “Epitaph for a Tramp” (59)『あばずれ女への墓銘碑』、主人公は私立探偵のハリイ・ファニン(*2)です。

蛇足ながら、カット使用のカバー・ピクチュア(*3)は、ロバート(ボブ)・マクギニス(*4)。岩田専太郎流の妖艶・流麗な筆致で、ペイパー・バック(*5)本のさしえ画家の中では一流どころでしょう。

今回は、ラスト・シーンの紹介ということですが。ミステリィ解説にかんじんカナメの結末を紹介するのは少し気がひけます。最後に犯人の告白で終るものなどは、とくにさしさわりがあるでしょうが、同様なラスト・シーンを二・三ひろってみました。

俺はゆっくりとダイヤルをまわしはじめた。警察へだ。

「私をカモにして離そうとしなかったの」

彼女は涙をおさえ、大きな眼をぱっちりひらいていった。罪の責め苦に洗われたような、純真な赤児のような無垢な眼。

「彼はいつまでも私をしゃぶりつづけたわ。何年も何年も。お金もたくさんあげた、だけど自由は買えなかったわ。こんなこと早く終りにしたかったの。二十五年も待ったのよ。私はただ自由になりたかった。殺してしまってから、人ちがいとわかって、怖くなったの。誰かにいいたかったけど、ただ怖くて。あなたが来てくれてよかったわ。これでなにもかも終るのね。わかってくださる? 私、自由になりたかったの。それだけよ、長いこと、とっても長いこと待っていたの」

告白してしまうと、彼女は気を失なって(*6)ソファから床にくずれおちた。電話が通じた。

「ハイ、こちら警察です。もしもし、こちら本部です。もしもし……

“Fistful of Death” (58)(ヘンリイ・ケーン)(*7)

「美しい御婦人が、御主人からなにもかも吸いあげたあげく、殺しちまったのは、なにもあなたがはじめてじゃない。美しいからって、逃げられるなんて考えなさんな」

彼の声は強く、はっきりしていた。

〝美しい御婦人。はじめて私もそれらしく扱ってもらえた。長いこと待ち望んでいたものが、やっと私のものになった〟

短かい笑いが彼女の唇からもれ、顔に浮かんだ絶望の色が、喜んでいるような奇妙な微笑にかわった。彼女は、じっと警官をみすえ、媚びるように背をそらせていった。

「そうですわ。私が殺したんですの」

彼女は、ひとりうなずきながらくりかえし、くりかえし罪を認めつづけた。

“Fires That Destroy” (51)(ハリイ・ホイッティントン)(*8)

死にざまをみろ!

告白のあとにつづくのは、主要人物の死でおわるアンハッピィ・エンディングのラスト・シーンです。ペイパー・バック本の多くがメロドラマの原則にのっとって、悪が滅び、善がさかえる結末をつけていますが、なかには主人公が非運な最期をとげるものもあります。

奴らはまた射ちはじめた。弾丸が部屋の壁をうちやぶった。十にひとつ、逃げるチャンスはある。そっとドアをあけながら、腕の機関銃をもちあげた。俺を殺しにきた奴らに向かって俺はやみくもに引金をひきまくった。だが、狙いは奴らのほうがずっと正確だった。一歩足を踏みだした瞬間、俺のからだは石段を三つゆっくりと越えて砂利道にころがった。俺のからだは、まるでこわれてちらばった玩具みたいにころげおちた。

“Too Young to Die”(58)(ライオネル・ホワイト)

「二人は教練兵のようにぴったりと歩調を合せて近づいてきた。動くことも、ふりむくこともできない。恐怖が俺を麻庫させ、ピタッとおさえつけてしまった。それでいて俺は、なにも感じない。なんにもだ――これが死というものなのか――やがて二人の軽機関銃の弾丸が俺のからだに射ちこまれるのだ。鉛色の死というやつだろう。

“Portrait of Mobster” (58)(編注・正しくはPortrait of a Mobster 小鷹文庫)(ハリイ・グレイ〜映画『ギャングの肖像』の原作)

「ねえ、ポール。もう十分、罪はつぐなったはずよ。愛してるの、そんな怖ろしいことしないで」

私は、おもいっきり彼女の顔をなぐった。その勢いで彼女はうしろに倒れ、床にくずれおれた。

「五時までだ。わかったかい、正直に警察に電話しなければ、かわりに俺がする」

倒れたまま、彼女は私をみあげた。くるっと向きをかえ、私はそのままドアに向かい、うしろ手に閉めて廊下にでた。

自動エレベーターのボタンを押す。

狭い廊下はしんと静まりかえって、エレベーターの昇ってくるかすかな音だけが聞こえてくる。――ゆっくり、ゆっくり昇ってくる。待っている時間がひどく長く感じられる。私はじっと待った。いつも私はなにかを待っている。いつまでも待つことができる。エレベーターの扉が開いたとき、6A室の閉めきった部屋から音が聞こえた。

一度っきりだったが、鋭く、無情ではかない音。コルト三二口径の銃声だ、チャールズもあの音を聞きながら死んでいったのだ。

エレベーターに乗ると下までおり。明るく暑い日ざしの街にでた。

“Halo in Blood” (*9) (46)(ジョン・エバンス)(*10)

独白型ラスト・シーン

告白型や悲劇的な結末に似かよっているのが、独白型のラスト・シーンです。六回連載しました〈ハード・ボイルド(*11)のスタイル講座〉の第一回で紹介したファースト・シーンのなかでもこの独白型を重要なひとつにあげました。こういう調子は私たちにもどこかピンとくるものがあるようです。

しばらく、あたりは静まりかえっていた。静けさを破るようにどこかで女のすすり泣く声が聞こえた。ニックは妻の腕をとり、ゆっくりと人の群からはなれ、デュークはひしゃげた煙草をぬきだして口にくわえた。

「ある意味じゃ、奴らは運がいいともいえるさ。もうこれで逃げまわらなくても済むんだからな。ここで死に、ここを一生の最後のかくれ場所に決めてしまったんだからな」

“Coffin for a Hood” (58)(ライオネル・ホワイト)

「どうして、俺までヘロインをうちたくなったかって? ペイ中になりたいからじゃねえ。なにか口じゃうまくいえねえんだが、あいつとなにもかもわけ合いたいって気持なのかもしれねえ。薬をうつごとにあいつが俺から遠ざかっていく。それを見ているのが耐えられねえんだ。そんなとこだろうぜ、きっと。一ヵ月もしねえうちに、俺もきっと薬をうつようになりそうだ。そうなりゃ、俺とあの子がなんかぴったりいっしょって感じが、今よりずっと強くなりそうなんだ、とにかく、そうなりゃ、ふたりは地獄の底まで道づれになるさ。こいつは、はじめっから俺の願ってたことさ、そうじゃなかったかな?」

“Mona”(61)(ローレンス・プロック)

「これは殺人事件だ、プライドの問題じゃない。殺人なんだ、そして俺は警官さ。裁判官でもない、ただのおまわりなんだ」

ぼんやりとドベロ(*12)がつぶやいた。

「ただのおまわりか」というソローイの声が聞こえた。「ただの、がんこなおまわりか」

ソローイは、どうしようもないといった調子で首を左右にふった。ソローイの鋭い頭をもっても、ドベロのこのがんこさには歯がたたなかった、ただの、がんこなおまわり――この言葉は、ドベロの胸に別な響きをもって重くのしかかった。

“Tough Cop” (49)(ジョン・ロバート)(*13)

J・ロバートは作家歴の古い作家ですが、最近また盛んに作品を発表しています。紹介しました作品も題名どおり、警官が主人公ですが、評判のL・ホワイトにも警官が主人公の佳作があります。あまり書きすぎると翻訳のでたときに興味が半減しますが構成がたいへんかわっています。ファースト・シーンの一行とラスト・シーンを紹介してみます。

「もう残された持間は、ほんの少ししかない。その間にいろんなことをはっきりさせておきたい……」

「はじめに話したけど、俺にはもうほとんど時間がない。一時間もたたぬうちに、俺は、狭い廊下を歩いて電気椅子に向かう運命なんだ。――犯した過失の償いをしないかぎり、俺には平和は訪れない。彼女への愛に、なにかが欠けていた。偶然にせよ、俺は愛するものを殺してしまった。俺は良い警官だったにはちがいない。だが、あわれなちっぽけな人間にすぎなかった。

愛とはなにか、それさえわからなかった。」

“To Find a Killer”(54)(ライオネル・ホワイト)

チンピラものでは自他とも第一人者を誇るハル・エルスンおじさんも、ちかごろではさっぱり。十数年前に発表した処女作『デューク』の結末から、イキのいいところを懐かしんでみましょう。E・ハンターあたり、うまくエルスンの文章をとりいれているのがうかがわれます。

『だいたい俺には、失なうものなんかはじめっからなかったんだ。なくして惜しいものもない。ポリ公なんかに手だしはさせねえ。俺のことなんか、誰にもなんにもわかりゃしねえのさ。なにも説明できるもんか。ピストルもみつかりっこねえ、相棒もべしゃったりしねえだろう。俺だってべしゃるもんか。痛めつけ、泥をはかせようたってそうはいかねえぜ。そんなことしやがったら、俺はおっ死んじまうからな。そうすりゃ、俺がべしゃる気づかいもねえってことさ。ざまあみやがれ、しゃべるもんか。こんりんざいな』

“Duke” (50)(ハル・エルスン)

このラスト・シーンの短かい十二行の間に、no, not, neverという否定的な単語がじつに二十回も用いられています。このスタイルが全文にわたってくりかえされ、作品の底に流れる反抗・背徳の匂いを高めているのです。

きどりなさんな、探偵くん

このへんで、おなじみの主人公たちに登場してもらい、思い思いのラスト・シーンのお芝居をしてもらいましょう。

……くたくただった。街をきれいにするために闘って死んだレイのことがちょっと頭に浮かぶ。私は、拳銃を床にほうりすて、部屋を横ぎってドアに向かった。ドロシイが私を呼んだ。私はふりむかなかった。エレベーターの前に立ちどまっだとき、近づいてくる救急車のサイレンがかすかに聞こえてきた。

“Slay Ride for a Lady”(50)(ハリイ・ホイッティントン)(*14)

「これっきりね、マック」

「ああ」

「どうしても?」

「どうしてもさ。君と僕じゃ……」 。

彼女の眼がしばらく俺をくぎづけにした。ぴんとまっすぐ頭をあげ、どんなときでも、メソメソしない女。俺はドアを開けた。もうちょっといっしょにいたら、きっと俺は彼女から離れられなくなっていただろう。

「これでお別れだ」

彼女も無感動に俺に別れを告げた。ドアを開けて一歩外にでた。彼女の声のぬくもりが、いつまでも俺の耳にのこっていた。

“Dame in Danger(*15)”(49) シカゴのマック〜シリーズ(*16)(T・E・デューイ)(*17)

「コーヒーでもどうだい、ジョー」

彼はコーヒーを注いでもってきた。けたたましく電語が鳴った。午後四時四十八分。私は受話器をわしづかみにした。八番街とグランド通りの角のバーでけんかがあり、男がひとり射たれた。コーヒーどころじゃない。私は、フランクにいった。

「事件だよ」

「なに?」

「ADW(傷害事件)だ、ピストルをふりまわしてるらしい。さあ、行こう」

“ADW=Assault with a Deadly Weapon Dragnet: Case No 561”(56)ドラグネットのジョー・フライディ〜シリーズ(デビッド・ナイト)(*18)

外へでると、勢いよくドアを閉めた。警官が着くまでの間、耳にこびりつく彼女のすすり泣きをそれ以上聞きたくなかった。今、シェインの頭にあるのは、熱いシャワーのことだけだった。

“The Corpse Came Calling” (*19)(42)(マイケル・シェイン〜シリーズ(ブレット・ハリデイ)

水割りバーボンの最後の一滴をすすりおえたとき、ドアにベルの音がした。

〝誰だろう、お女性かな〟俺は、さっとたちあがった。〝それとも、とんでもない野郎がピストルでもかまえてやがるかもしれない〟〝あるいはポーラかな? ゼルマ? グロリア? イボンヌ? ジャネット?〟

なるようになるさ、ものには万事はじまりがある。俺は元気よくドアに近づき、勢いよくあけはなした。

“The Wailing Frail”(56) シェル・スコット〜シリーズ(R・Sプレイザー)(*20)

リデルはぶつぶついった。

「わかったよ、よっく(*21)わかった。だけど、今は忙しいんだ」

彼はチラッとトニにウインクしてみせた。

「そんなこと、しったことか」

電話のあちらがわでバロンがうなった。

「ホヤホヤの事件を引き受けたところだ。くわしいことは手紙する]

「有給休暇の話はどうなったんです、ボス?」

電話に向かってリゲル(*22)の口がとがった。

「手紙が着くまでに一日はかかるぜ、それで文句があるのかね」所長がいった。

“The Fatal Foursome” (47) ジョニイ・リデル(*23)〜シリーズ(フランク・ケーン)(*24)

宮づかいはつらいよ、と、リデルくんボヤいています。この作品は第一作で、彼のまだ下働き時代のものです。

精神的にも、肉体的な絆という面からも解きはなたれたかごの鳥、ハイヒールの靴音も高らかに、彼女は私から去っていった。私は眼を閉じ、倦怠とも満足感ともつかぬ気持をぼんやり味っていた。結婚式はまた延びてしまったが、そんなことはとるにたらないちっぽけなことだった。

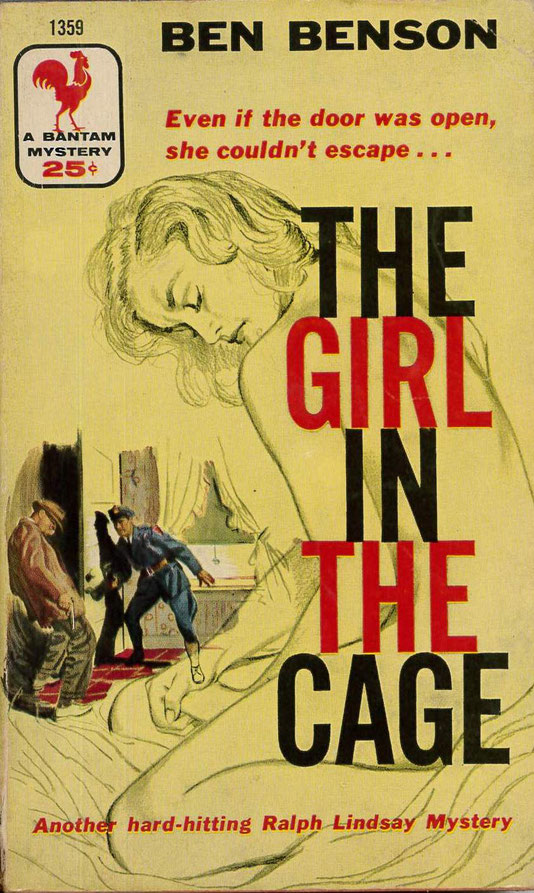

“The Girl in the Cage” (54) ラルフ・リンゼイ〜シリーズ(ベン・ヘンスン)(*25)

マッチの箱に書かれた彼女の住所を、ポートがうけとってポケットにおさめ、ひょっと顔をあげると、レイモンはもう暗い街をひとりで歩き去って行くところだった。ポートはスーツケースを両手にさげ、反対の方角に歩きだした。明けがた、飛行場で、ポートはニューヨーク行きの切符を西海岸行きのものにとりかえていた。

“Dig My Grave Deep”(56) ダニエル・ポート〜シリーズ(ピーター・レイブ)

ラスト・シーンはやんわりと

最後の一ページまで、息もつかせぬスリルとサスペンス、なんてうたい文句がありますが、そうそう息をつまらせられてはかないません。たっしゃな作家になると、物語はひとつ前の章で結末をつけ、それ相応の幕切れの場をつくっておき、ラスト・シーンはさらりと書きながすことが多いようです。

「ソニア、もうその話はやめにしよう」

私はシーツにとびかかった。彼女、しっかりとシーツのはしを握ってはなさない。しきりにからだをかくそうとひっぱっている。

「お願い、やめて。お医者さんがいったでしょ。休まなきゃいけないって。そんなことしたら、からだにさわるわよ」

そういいながらも、シーツをつかむ手が、おもわずゆるむ。

「気分は上々だよ」といって、俺は上々ぐあいをたっぷりみせてやった。

“Passport to Peril”(59)(スチーブン・マーロウ)(*26)

「事務所でコーヒーでもどうだい?」

彼女はまじめくさった顔で、組んでいた腕をやんわりはなした。ご不満らしいね。

「コーヒーですって」と烈しい口調。

「コーヒーと、それから……」

言葉じゃ通じないことも世の中にはある。俺は彼女を抱いて、強くキスをしてやった。

“The Voodoo Murder” (57) エド・ヌーン〜シリーズ(マイク・アバロン)(*27)

俺はドアを開けて車にのりこんだ。しばらく、じっとシェリアの顔にみいっていた、大きな瞳に、欲望の火がチロッと燃えた。月光が、甘く彼女の髪に映えた。にっこり笑ったふるえ求める唇から、白い歯がのぞいた。

「お乗りになる、ドーラン?」

「どこまでも乗って行きたいね」

次の瞬間、彼女のあたたかなからだが、俺の腕の中にとびこんでいた。

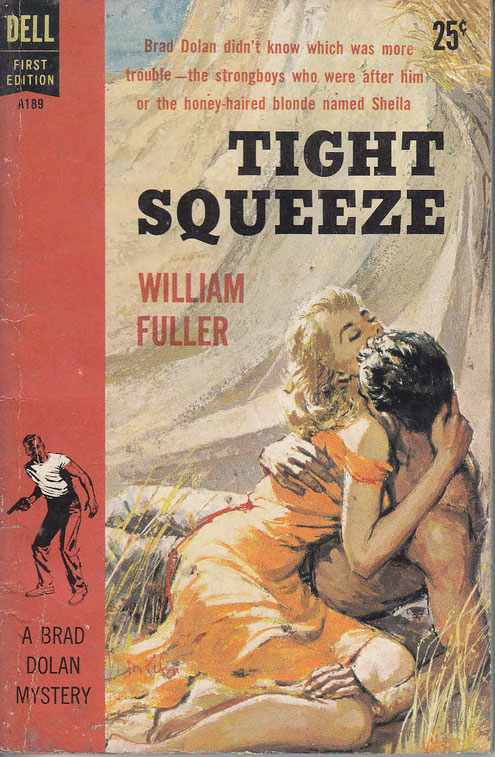

“Tight Squeeze” (59) ブラッド・ドーラン〜シリーズ(ウイリアム・フラー)(*28)

俺は、そうっと立ちあがった。

俺は、そうっと歩みよった。

俺は、そうっとキスをした。

万事うまくはこんだらしい。

“My Business is Murder”(編注・正確にはMy Business Is Murder 小鷹文庫) (54) ピート・チェンバース(*29)〜シリーズ(ヘンリィ・ケーン)(*30)

脈をとってもらってるうちに、感じちゃったのかしら、ドキドキしてきちゃったの。

「たいしたことじゃないけど、まるで火がついて燃えるみたい」

「正常じゃないですな。そういう症状は」

「悪い病状とはいいませんでしたわ」

「微妙な問題なんですよ。まあお見せなさい、トレントさん」

「ここではだめよ。恥ずかしいところなの」

「お見せなさい」

「困るは(*31)、そんなことおっしやっても」

「私は医者です。御婦人のそういうところは何回も診ています」

「恥ずかしいっていうより、むしろ誇りにしているところですの」

「なんですって?」

「きっと、こんなのははじめてだと思うわ」

「そんなに悪いのですか」

「とってもすてきなのよ」

〝まったく感のにぶい人〟

私は、ぱっと、ドレスの前をあけひろげてみせてあげたの。

“Private Eyeful”(59)(ヘンリイ・ケーン)

「あなたのアパートに行きましょうよ」

「いつまでいてくれるね?」

「そうね、二・三人(*32)子供を作って、大きな部屋にひっこすまでかしら」

「なんだって? ちょっと待てよ。僕たち、まだ結婚もしてないんだぜ」

「なにか、問題があるの? 私は、お金持よ、スコット。なんなら結婚証明書の手続きに必要な二ドル、貸してあげてもいいわよ」

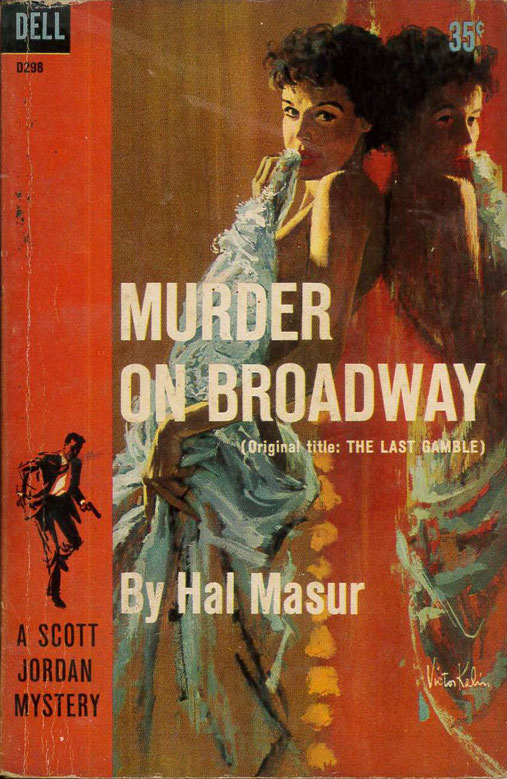

“Murder on Broadway (58) スコット・ジョーダン〜シリーズ(ハル・マスール)(*33)

「あの人、お父ちゃんのいい人なんでしょ」

苦笑しながらブルースはうなずいた。

「お父ちゃんたち、結婚するんでしょ?」

「まあね、まず、申しこみをしなくちゃな」

「なんですって? お父ちゃん、まだ申しこみもしてないの、なんだ、お父ちゃんってあんがいグズなのねえ」

“Murder on My Street” (58) ブルース・カーター〜シリーズ。(エドウィン・ランハム)

十になるおませな娘と二人ぐらしの編集長カーター氏が、娘の弁説にたじたじというところです。E・ランハムはきっすいのジャーナリストで、その世界を描いた ”The Iron Maiden” (54) などのベスト・セラー作家としてよく知られている作家です。

おしまいに、やはり経歴の古いポピュラーな作家、ローレンス・ラライアの作品から、主人公の作家兼素人探偵と、ガール・フレンドとの会話を紹介しましょう。

「事件の結末が知りたいんだよ」

「あなた作家でしょ、想像したらどうなの」

「お話の結末は、えてして荒っぽいからな」

「あなた向きじゃないわね」

「きみって、僕のタレントになみなみならぬ自信があるんだね」

「あなたにはあるわよ。今、私の考えてることだってきっと当てられるでしょ」

「賭けごとはやめたほうがいいよ。どんな賭けにも絶対なんてことはないからね」

「ところが、これは絶対よ」というなり、彼女は私に抱きついてキスをした。賭けは彼女の勝ちだったらしい。唇と唇が触れあったとき、そいつはいっぺんにはっきりした。

“Win, Place and Die” (53)

*

というしだいで、長々とおしゃべりしましたが、私の〈ハード・ボイルド・ミステリィのスタイル講座〉も今回でおわりました。来月からは、また新らしい趣向を考えています。(こういうラスト・シーンはなんていうのかな? コマーシャル型とでもいうんでしょうね)

*出典 『マンハント』1962年6月号

[校訂]

*1:デビッド(デイヴィッド)・マークソン

*2:ハリイ(ハリー)・ファニン

*3:カバー・ピクチュア → カヴァー・ピクチャー

*4:ロバート・マクギニス(マッギニス)……「ボブ」はロバートの愛称

*5:ペイパー・バック → ペイパーバック

*6:失なって → 失って

*7:ヘンリイ(ヘンリー)・ケーン(ケイン)

*8:ハリイ(ハリー)・ホイッティントン

*9:Halo in Blood →『血の栄光』

*10:ジョン・エバンス(エヴァンズ)

*11:ハード・ボイルド → ハードボイルド

*12:ドベロ → デヴェロ

*13:ジョン・ロバート → ジョン・ローバート

*14:ハリイ(ハリー)・ホイッティントン[*12と同じなので、削除]

*15:Dame in Danger →『死はわがパートナー』

*16:〜シリーズ → ・シリーズ

*17:T・E・デューイ → T・B・デューイ

*18:デビッド(デイヴィッド)・ナイト……R・S・プラザーの別名

*19:The Corpse Came Calling →『死体が転がりこんできた』

*20:R・Sプレイザー → R・S・プラザー[本人は「プレイザー」と発音していたらしい]

*21:よっく → ようく

*22:リゲル → リデル

*23:ジョニイ(ジョニー)・リデル

*24:フランク・ケーン(ケイン)

*25:ベン・ヘンスン → ベン・ベンスン

*26:スチーブン(スティーヴン)・マーロウ

*27:マイク(マイクル)・アバロン(アヴァロン)

*28:ウイリアム(ウィリアム)・フラー

*29:ピート・チェンバース(チェンバーズ)

*30:ヘンリィ(ヘンリー)・ケーン(ケイン)

*31:困るは → 困るわ

*32:二・三人 →二、三人

*33:ハル・マスール(マスア)……「ハル」はハロルドの愛称